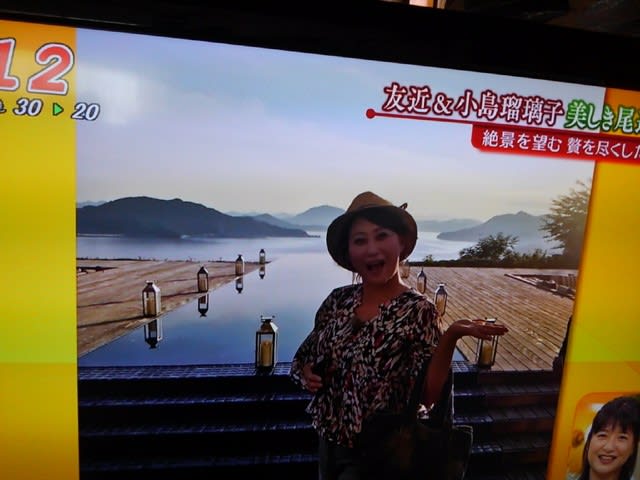

午前中、朝のテレビ番組では、尾道が紹介されていました。

同じ時刻の裏番組では、福井の観光地の番組紹介があったり、テレビのチャンネルをあっちこっちと変えていました。

「ベラビスタ スパ&マリーナ 尾道」も紹介されていました。

個人的には、ベラビスタが、もっと注目を浴びても好いのにという想いです。

今朝は、百島がテレビ画面いっぱいに映り・・満足な朝でした。

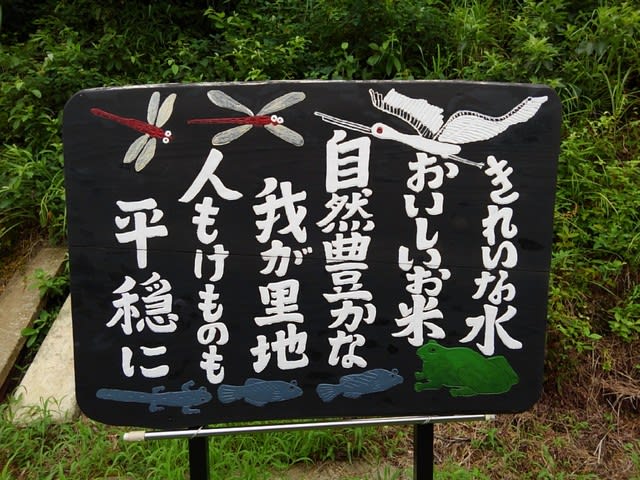

今秋から始まる尾道~百島~鞆の浦での「海と山のアート回廊」・・楽しみです。

瀬戸内海が、現代アートの世界発信地の有力なひとつになるかもしれませんね。

もし、個人的にゲストハウスを百島に所有しているならば、草間彌生さんレベルの世界的なアーティストに「お茶飲み時間」の招待状付きのお手紙を書きたくなるかもしれませんね。

よい承諾があれば、広島県、尾道市、マスメディア、べラビスタにも協力依頼も出来るでしょう。

午後から、映画「君の膵臓(すいぞう)をたべたい」を観て参りました。

原作の小説の表紙には、福井の足羽川に架かる橋の絵が描かれていて前々から興味はありましたが、映画のロケ地の大半は、お隣りの滋賀県内で撮られていました。

「真実か? 挑戦か?」・・よく出来たいい映画でした。

ただ、僕(男子校出身)にとっては、男女共学の高校生活は、よく分からない世界です。

「君と僕との記憶の宝探し・・君の膵臓をたべたい」のタイトルの意味するところが、涙します。

同じ時刻の裏番組では、福井の観光地の番組紹介があったり、テレビのチャンネルをあっちこっちと変えていました。

「ベラビスタ スパ&マリーナ 尾道」も紹介されていました。

個人的には、ベラビスタが、もっと注目を浴びても好いのにという想いです。

今朝は、百島がテレビ画面いっぱいに映り・・満足な朝でした。

今秋から始まる尾道~百島~鞆の浦での「海と山のアート回廊」・・楽しみです。

瀬戸内海が、現代アートの世界発信地の有力なひとつになるかもしれませんね。

もし、個人的にゲストハウスを百島に所有しているならば、草間彌生さんレベルの世界的なアーティストに「お茶飲み時間」の招待状付きのお手紙を書きたくなるかもしれませんね。

よい承諾があれば、広島県、尾道市、マスメディア、べラビスタにも協力依頼も出来るでしょう。

午後から、映画「君の膵臓(すいぞう)をたべたい」を観て参りました。

原作の小説の表紙には、福井の足羽川に架かる橋の絵が描かれていて前々から興味はありましたが、映画のロケ地の大半は、お隣りの滋賀県内で撮られていました。

「真実か? 挑戦か?」・・よく出来たいい映画でした。

ただ、僕(男子校出身)にとっては、男女共学の高校生活は、よく分からない世界です。

「君と僕との記憶の宝探し・・君の膵臓をたべたい」のタイトルの意味するところが、涙します。