今日は、かなり感動しています。

ぼくは、高校時代から、明治の文豪夏目漱石の大ファンでした。

東京で初めて下宿した場所は、漱石が誕生した牛込へ。

東京で一番最初に行きたかった場所は、漱石のお墓がある雑司ヶ谷へ。

漱石が暮らしたロンドンの下宿屋フラット(アパート)へ見学(当時、漱石記念館としてオープン)。

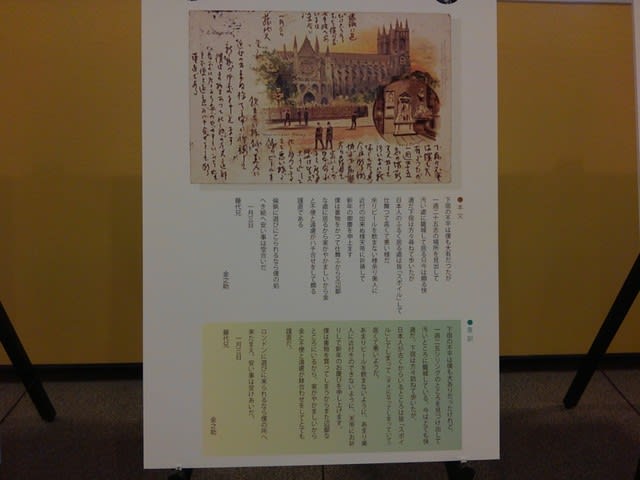

先日、英国留学中の夏目漱石が差し出した葉書が、福井市内の古本屋で百年ぶりに再発見されたニュース。

今日、漱石ファンとしては、自筆の実物を見たくて、展示されている福井県立こども歴史文化館まで出かけて参りました。

そのまえに、ちょっと補足。

1900年(明治33年)9月、30歳代となった夏目金之助(その後、文豪漱石)は、同年代の福井出身の芳賀矢一(その後、国文学者)、藤代禎輔(その後、ドイツ文学者)と、同じ船に乗って、ヨーロッパへの国費留学生として渡り、イタリア経由、パリまで行きます。

そこからは、芳賀と藤代はドイツへ行き、パリで別れます。

そして、漱石は、独りだけロンドンへ行くことになります。

福井県立こども歴史文化館の方によると、昨年9月、福井市内の古本屋でかわいい缶の中に200通近い絵葉書を発見。

そのほとんどが藤代氏関係のもので、その中から、3通の葉書が、夏目金之助(漱石)のものだと判明したのです。

その3通は、大正時代の全集(1917年)に文面が掲載された後に所在不明となり、約100年ぶりの再発見だったとのこと。

漱石がロンドンから、パリで別れたドイツ留学の藤代と芳賀に宛てた自筆3通の葉書です。

右の2通は、藤代禎輔に宛てられ、もう1通は日本文学を研究していた芳賀矢一宛のものです。

留学して約1か月後の1900年明治33年11月、「ロンドンの天気が悪いのには閉口したよ」「僕ハ独リボツチデ淋イヨ」「金と不便と遠慮が鉢合わせをしてとても謹直だ」淡々と、当時のロンドン生活の漱石の心情が伝わります。

百年以上昔、ロンドンで孤独な東洋人夏目金之助が、英語にも、人種差別にも、金にも苦労したのが偲ばれます。

漱石がノイローゼになった心の傷みが、痛いほど分かるような伝文です。

されど、それが無ければ、夏目金之助は、夏目漱石として、百年後にも名を残す日本の文豪にもなれず、英文学者で終わったかもしれません。

漱石は、驚くことに、スコットランドにも行っています。

のちの「彼のこころ」という言葉の転換、「百年計画」への大きな創作の原動力となったかもしれません。

「私の個人主義」を再読したい気分です。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画えが出来る。人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。(草枕)

何だかムズムズしていけません。学校なんどへ出るのが惜しくってたまらない。やりたい事が多くて困る。僕は十年計画で敵を斃たおす積りだったが、近来これほど短気な事はないと思って百年計画にあらためました。百年計画なら大丈夫、誰が出て来ても負けません。

(1906年明治39年11月11日付 漱石の書簡)