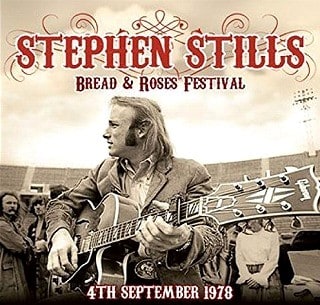

■Bread & Roses Festival 4th September 1978 / Stephen Stills (Klondike = CD)

01 Love The One You're With

02 Not Fade Away

03 One Moment At A Time

04 Everybody's Talkin'

05 4+20

06 Colorado

07 Take Me Back To The Ohio Valley

08 Jesus Gave Love Away For Free

09 Fallen Eagle

10 Old Man Trouble

11 Thoroughfare Gap

12 Crossroads / You Can't Catch Me

13 49 Bye Byes ~ For What It's Worth

これまたサイケおやじの怠慢により、ご紹介が遅れに遅れていたブツで、内容はタイトルどおり、スティーヴン・スティルスが1978年に出演したブレッド・アンド・ロージズ・フェスティバルからの音質も良好な発掘ライブ音源です。

以下は個人的な気持ちではありますが、スティーヴン・スティルスは

バッファロー・スプリングフィールドから

CS&Nに至るロック史上の偉大なバンドでは音楽的支柱であり、ソロ活動においても自らが結成したマナサスも含めて、なかなか秀逸なレコードを出してきたんですが正直、世間の評価は殊更1975年あたりを境に芳しくないという……。

この背景には皆様ご存じのとおり、バッファロー・スプリングフィールド時代からライバルと目され、また本人も意識過剰になっていたであろう

ニール・ヤングとの確執と奇妙な友情があったことは推察に易く、それは前述のCS&Nにニール・ヤングが加わってのCSN&Yが空前の大成功を収めた結果からのジレンマだったかもしれませんが、スティーヴン・スティルスが堂々と自分がリーダーとなったマナサスで一応の成功が認められた1973年、突如(?)としてCSN&Yの再編プロジェクトが進みだし、それが翌年に実現されるやマナサスは解散してしまったのですから、今となってはどっちが裏目なのか判別もしかねるのが本当のところかと思います。

そしてスティーヴン・スティルスは古巣のアトランティックからコロムビアに移籍し、心機一転ソロ活動に邁進するのですが、そこでも1976年にはニール・ヤングと組んだスティルス・ヤング・バンドがアルバム1枚だけで空中分解したり、またまた翌年にはCS&Nの再編があったりする等々、失礼ながら腰の据わらない感じがあり、ついにはニール・ヤングに水をあけられはじめたのも、どうやらこの頃からだったような気がします。

で、そんなこんなの思いがサイケおやじにはあるもんですから、以降に出されるスティーヴン・スティルスの諸作には、なんとも空回りしたような気合とか、こぢんまりした印象が先入観年の如くつきまとうのを避けられず、自分でも決着を付けられないまま、今日に至っているところに出会ったのが、この音源であります。

それは基本がスティーヴン・スティルスのアコースティックギター、あるいはピアノによる弾き語りであり、曲によっては同フェスティバルに出演していたと思しきボーカリストやバイオリン&ハーモニカ奏者等々が加わるんですが、残念ながらジャケットや解説書にメンバーの詳細が記載されていないので、それは不明……。

しかし、様々な変則チューニングを用いているであろう巧みなギターで演じられる歌の世界は好調で、自身の代名詞として十八番の「Love The One You're With」でツカミはOK! そしてそのまんまの勢いで演じられるのがバディ・ホリーというよりも、サイケおやじとしてはストーンズで馴染みきった「Not Fade Away」ですから、アッという間に熱くさせられてしまいます♪♪~♪

う~ん、このギタープレイの迫力と黒っぽいフィーリングも程好いボーカルのコンビネーションはスティーヴン・スティルスの魅力のひとつかと思いますが、続く「One Moment At A Time」がなんとっ! スパニッシュ調のギターで歌ういう、サイケおやじは勉強不足で、これをスティーヴン・スティルスがスタジオレコーディングしていたかは知る由もありませんが、なかなか面白く聴けましたですよ。

もちろん観客にもウケている様子ですし、スティーヴン・スティルスの音楽に対する順応性というか、様々な影響を自分のものにする能力の高さは流石と思います。

そしてその意味でも本人が影響を受けたと断言しているフレッド・ニールの代表曲「Everybody's Talkin' / うわさの男」は、そのギタープレイ共々雰囲気満点ですし、CSN&Yでやっていたお馴染みの「4+20」は、これまた素晴らしいギタープレイが印象的♪♪~♪

さらにマナサスの最初のアルバムでも輝いていたスティーヴン・スティルス畢生の自作曲「Colorado」は、もう最高ぉぉぉぉ~♪

あぁ~、この哀愁、この美メロ♪♪~♪

そしてステージは、ここから一気にカントリーロック大会へ突入し、ハーモニカ奏者が加わったアップテンポの「Take Me Back To The Ohio Valley」、さらにカントリーならではのバイオリン=フィドルが入っての「Jesus Gave Love Away For Free」や陽気な騒がしさが楽しい「Fallen Eagle」は、前述マナサスの最初のアルバムにも入っていますので、なかなかの盛り上がりは当然が必然でありましょう。

しかし、流石はスティーヴン・スティルスとでも申しましょうか、こうした観客の盛り上がりをさらに別なベクトルに誘導していくのが、ピアノの弾き語りで演じるゴスペルソングの「Old Man Trouble」なんですから、たまりません♪♪~♪

ところが、次にやってくれるのが、流麗なフィンガーピッキングのギターアルペジオで歌われる、この時点では最新曲であった「Thoroughfare Gap」なんですが、サイケおやじとしては、これが全く

ポール・サイモンのコピーにしか思えないという、なんとも不遜な気持ちを拭えません……。

このあたりにも、当時のスティーヴン・スティルスの煮詰まりが滲んでいるように思いますが、しかしそれだってスティーヴン・スティルスとポール・サイモンが同じルーツを持ったソングライターだと認識出来る証かもしれません。

さて、こうしてステージはいよいよ大団円!

アップテンポでギターに歌に炸裂する魂のブルース「Crossroads / You Can't Catch Me」は7分半弱の大熱演ですし、いよいよゲストが大挙登場する「49 Bye Byes ~ For What It's Worth」は正直、不必要と思ってしまうほど16分超のゴスペル集会!?

最後の方になると、もはやスティーヴン・スティルスの存在感が薄くなる瞬間もあるほどですよ。

ちなみにこのパートは「49 Bye Byes」がCS&Nの最初のアルバム、また「For What It's Worth」はバッファロー・スプリングフィールドでのシングルヒット曲ですから、スティーヴン・スティルスにも思い入れと矜持は確かにあったと思うばかりです。

そして「Not Fade Away」「Everybody's Talkin'」「4+20」「Crossroads / You Can't Catch Me」は、1975年にアトランティックから出たスティーヴン・スティルスの公式ライブ盤にも入っていますので、聴き比べも楽しいでしょう。

また、曲間ではお喋りと共にギターのチューニングをやっている様子も聞かれるので、そのチューニングの秘密の一端が知れるのも、なかなか興味深いところかと思います。ただし、それだけでコピーは絶対に難しいんですけどねえ~~~。

最後になりましたが、舞台となったブレッド・アンド・ロージズ・フェスティバルとは、ジョーン・バエズの妹のミミ・ファリーニャが1974年頃に設立した福祉団体「ブレッド・アンド・ロージズ」が主催している音楽ショウで、主にフォーク系のミュージシャンが出演し、大規模なライブ以外にも刑務所や孤児院、老人施設等々への慰問活動もやっていたそうで、そうしたところから作られたレコードもシングルとアルバムの両方で幾つか残されていますが、このスティーヴン・スティルスの音源のような素晴らしい「お宝」は、まだまで眠っているんじゃ~ないでしょうか?

願わくば、もっともっと出して欲しいという気持ちは何時ものとおりのサイケおやじであります。