■California Concert (CTI = CD)

1970年代前半で一番に勢いがあったジャズレーベルは、CTIであったと思います。

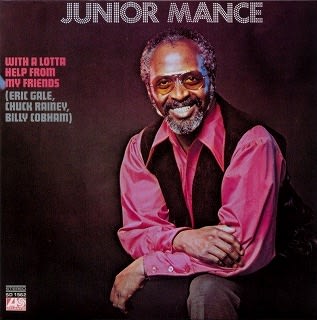

もちろん、同時期にはスティープルチェイス、パブロ、コンコード、ザナドゥ、ミューズ等々の正統派も頑張っていましたが、それらがベテラン勢をメインとした往年の味わいを継承する制作方針だったのに対し、CTIは未だ若手とされていたフレディ・ハバード、ジョージ・ベンソンを筆頭に、ヒューバート・ロウズ、ボブ・ジェームス、ロン・カーター、スタンリー・クラーク、ビリー・コブハム、アイアート等々の新進気鋭、そしてハンク・クロフォードやグロバー・ワシントンといったソウルジャズ派に加え、スタンリー・タレンタインやミルト・ジャクソンあたりの既にスタアとなっていた大物を分け隔てなく共演させるといった、実にコンテンポラリーなサウンド作りが魅力でした。

その源はメインのプロデューサーだったクリード・テイラーの手腕によるところが大きく、それはベツレヘム~ABC~インパルス~ヴァーヴ等々の名門レーベルで研鑽を積み重ねてきた成果として、1967年頃にA&M内部に設立した初期CTIから一貫してきたものです。そして、例えばウェス・モンゴメリーの大ヒットアルバム「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」に結実しているのは、ご存じのとおりでしょう。

ただし、それは所謂イージーリスニングジャズと呼ばれ、ガチコンを求めるイノセントなファンには確かに物足りないものだったのも、また事実です。

その所為でしょうか、クリード・テイラーは1970年、ついに独立し、新たにCTI(Creed Tayior Inc.)を設立し、まさに1970年代のジャズを提供し続けたというわけです。

さて、そこで本日ご紹介は、そのCTIに所属していたスタアプレイヤーが一堂に会した1971年夏の豪華なコンサートから作られたライプ盤ですが、初出は1972年のアナログ盤LP2枚組だったものが、1990年代にCD化された時には当然ながらボーナス音源が追加され、そして今年になってリマスター再発された時には、またまたそれが増えたという、なかなか嬉しい拡張バージョンになっています。

メンバーはフレディ・ハバード(tp)、ヒューバート・ロウズ(fl)、スタンリー・タレンタイン(ts)、ハンク・クロフォード(as)、ジョージ・ベンソン(g)、ジョニー・ハモンド(org,el-p)、ロン・カーター(b)、ビリー・コブハム(ds)、アイアート(per) 等々が入り乱れ♪♪~♪

ちなみに録音データは1971年7月18日のハリウッドとされていますが、これには諸説があるようで、もしかしたら複数の会場で録られた音源が組み合わせられているのかもしれません。

☆Disc-1

01 Impressions

これは今回のリマスターで新たに加えられた音源で、曲はご存じ、ジョン・コルトレーンが定番にしていた過激モードの人気演目ですから、ツカミをOK♪♪~♪ しかも司会者が参加メンバーを順次紹介しながら演奏がスタートしていくという、なかなかVSOPなスタイルですから、いきなりワクワクさせられますよ。まあ、このあたりは逆なんですけどね、まあ、いいか♪♪~♪

で、肝心の演奏はコルトレーンとは些か距離がある、グルーヴィなムードが横溢した、ある意味では長閑な雰囲気なんですが、これは同レベールで作られたスタンリー・タレンタインの人気アルバム「シュガー」に収録されたバージョンを踏襲したものでしょう。

そしてアドリブパートでは、そのスタンリー・タレンタインがタフな男気を存分に発揮したハードボイルドなシリアスブローを披露すれば、ジョージ・ベンソンはハードバップ~モード周辺の展開でありながら、実はソウルジャズも忘れていないという味わいの深さです。う~ん、バックで煽るホーンリフも快適ですねぇ~♪

すると今度はフレディ・ハバードが大らかで懐の深い表現とでも申しましょうか、例によって緩急自在な音符過多症候群の中に独得のフレディ節を織り交ぜてくれますから、たまりません。

ただし正直に言えば、小手調べでしょうねぇ。そのあたりの答えは、後からたっぷりと証明されすよ。

ですから、続くヒューバート・ロウズの全力疾走には好感が持てますし、ジョニー・ハモンドのオルガンからも新しいものを表現せんとする心意気が伝わってきます。

それと言うまでもありませんが、ロン・カーターにビリー・コブハム、そしてアイアートというリズム隊の根幹が実に心地良いビートを弾き出し、これが如何にも1970年代のモダンジャズを感じさせたものです。あぁ、ロン・カーターのベースソロ!

02 Fire And Rain (A-1)

これはLPではトップに入っていた演奏で、曲はリアルタイムでジェームス・テイラーが大ヒットさせていたジェントルなメロディをヒューバート・ロウズのフルートが思わせぶり満点にフェイクするという展開になっています。

そして中盤からのヘヴィなソウルジャズビートによるアドリブパートでは、徐々に熱気が充満していくムードがたまらなく素敵ですよ。もちろんヒューバート・ロウズが聞かせるフレーズは先鋭的ですし、リズム隊の容赦しない怖さか一筋縄ではいかないでしょう。

当然ながらジョージ・ベンソンもそれに追従しますから、最終盤に至ってバンド全体がフリーに近い表現に走るのも、ムペなるかなです。

そしてラストテーマの爽やかさは、確信犯的な心地良さに満ちているのでした。

03 Red Clay (A-2~B-1)

フレディ・ハバードの代名詞とも言うべきオリジナルの名曲名演で、初出当時から人気一番のトラックだったんですが、そのLP収録はA面からB面へと2パートに分かれていたという、思わず???の仕打ちでした。

ちなみに当時は、この2パートを完璧に繋げてターンテーブルで鳴らせると、ジャズ喫茶のサラ回しとして一人前と認可されていたほどです。

それが確か初CD化された時には、きっちり繋がっていたとかで話題になった記憶がありす。ただし、それをサイケおやじは持っていなかったので、今回は特に嬉しいというわけなんですが、やっぱり聴いているうちに血が騒ぎますねぇ~~♪

十八番の熱い思わせぶりをイントロに使うフレディ・ハバードはニクイばかりですし、そこからビリー・コブハムが叩き出すヘヴィなジャズロックビートに煽られ、例のキャッチーなテーマが合奏された瞬間、その場はCTI色に染まってしまいます。

そしてアドリブ先発のフレディ・ハバードが幾分押さえ気味のスタートからスピード感いっぱいの起伏に富んだフレーズの連発に繋げる展開は、これがウケなかったらジャズの未来は無いと思わせるほどなんですが、それに続くスタンリー・タレンタインが余裕綽々の歌心を全開! もう、最初の一撃から出来過ぎとしか言えませんし、熱血プローを披露する中盤からはビリー・コブハムのドラミングも過激になります。

さらに、お待たせしましたっ! ジョージ・ベンソンが畢生のギターソロ!

既に述べたように、アナログ盤時代は、その出だしのところでフェードアウトして、B面に続きが入っていたんですが、やっぱり一気に聴ける喜びは、そのアドリブの凄さ共々に痛快ですねぇ~、本当にっ!

ですから再び登場するフレディ・ハバードが捨て鉢なハイノートを連発した後、すうぅぅ~っと熱気をクールダウンさせるロン・カーターのベースソロが、これまたニクイばかりだと思います。

04 Blues West (C-1)

またまたグルーヴィな4ビートで演じられるハードバップのブルースなんですが、登場するアドリブプレイヤーは各人が創意工夫を凝らした腕の競い合いが楽しい限り♪♪~♪

それはスタンリー・タレンタインのソウルフルな任侠路線、それを継承しつつも得意の早弾きを交えながらロックフィーリングまでも表出するジョージ・ベンソン、じっくり構えて実は誰よりも熱いフレディ・ハバード、そしてロン・カーターのウォーキングベースと予想外の相性を感じせるヒューバート・ローズのブッ飛びフルート!!!

いゃ~、もう随所で観客からは本気の拍手と歓声が沸き起こるんですから、その場の雰囲気の良さは羨ましくなるばかりですよ。

05 So What

これも今回の新規追加トラックなんですが、ド頭に「Impressions」が入っていますから、似たようなモードを使った演奏なんて……。

という先入観が見事に覆された強烈な熱演が楽しめます♪♪~♪

その主役は、この当時から急激な上り調子に入ったジョージ・ベンソンで、とにかくお馴染みのテーマから16ビートのバックを従え、徹頭徹尾の全力疾走ですから、ロン・カーターがちょいと居心地悪そうではありますが、ご安心下さい。直後から突入する高速4ビートのドライヴ感は最高の極みですし、それが突如のスピードダウンからグッと重心の低いグルーヴィな展開となり、さらにソウルジャズがど真ん中の雰囲気に戻って行くという、実に危険極まりない進行が繰り返されるんですから、これがオクラ入りだったとは、何なんだっ!?!?

特に主役のジョージ・ベンソンは得意技の早弾き節からフリーに近いコードワーク、そしてソウルフルなフレーズで巧みな彩りに添えるという名人芸なんですからねぇ~♪ 演奏そのものはリズム隊がメインなので、ちょいと物足りなくはありますが、この密度の濃さは再現不能の名演だと思いますし、この1曲を楽しめただけで、このCDを買って正解と思わせられました。

まさに白眉の名演!

01 Here's That Rainy Day

さて、2枚目のディスクの初っ端もアナログ盤には未収録だった演奏で、お馴染みの人気スタンダードメロディをジェントルにフェイクしていくフレディ・ハバードの名演が楽しめます。

しかもジョージ・ベンソンのバッキングが正統派モダンジャズの王道とも言うべき素晴らしさですし、思いきったスローテンポでも決してダレない演奏の進行は、名手揃いの証でしょう。

アドリブパート中盤からのグルーヴィなムードも秀逸ですし、ヒューバート・ローズのプログレなフルートも味わい深いと思います。

また繊細にしてシャープなビリー・コブハムのドラミングも、流石に侮れませんねぇ~♪

02 It's Too Late

そして始まるのが、これもリアルタイムでヒットしていたキャロル・キングの名曲メロディなんですが、原曲が隠し味的に持っていたジャジーなフィーリングをソウルジャズのフィルターを通して拡大解釈したアレンジと演奏は、全くサイケおやじの好むところ!

実は、これ、同時期にジョニー・ハモンドがCTIで制作したリーダー盤でも演じられているんですが、些か小粒だったそのセッション参加のメンバーに比べ、やはりオールスタアズは貫録が違います。

ただし演奏の核心を作り出すビリー・コブハムの強烈なソウルジャズのドラミングは共通していますから、そのズッシリと重く、しかも腰が浮かされる16ビートのウキウキ感は不変ですよ♪♪~♪

おぉ、出だしは日活ニューアクションのサントラかっ!?

ジョニー・ハモンドのオルガンが奏でるテーマのイナタイ雰囲気♪♪~♪

そしてジョージ・ベンソンが大ハッスルのストレッチアウトを演じれば、ジョニー・ハモンドがケレン味たっぷりのウケ狙いですから、ビリー・コブハムが怒りの千手観音スティックを炸裂させるのも、ひとつの「お約束」なんでしょうねぇ~♪

ソウルジャズの愛好者ならずとも、熱くさせられますよっ!

03 Sugar (B-2)

これまた嬉しすぎる演目で、ご存じ、スタンリー・タレンタインがCTIを代表する大ヒットリーダー盤のタイトル曲ということで、イントロが流れた瞬間から、客席のざわめきにも熱気が充満しています。

そして本人はもちろん、参加メンバー全員が大ハッスル!

グッとハードボイルドなテーマ吹奏から、グルーヴィとしか言いようがないリズム隊の4ビート、さらに任侠テナーの真髄を披露するスタンリー・タレンタインの親分肌が最高ですし、パックメンバーによるリフの煽りも良い感じ♪♪~♪

ですから続くフレディ・ハバードの絞り出すような魂のトランペットからは、それこそモダンジャズを楽しむ喜びが満点だと思いますし、幾分の地味~なスタートからグイグイと黒っぽいムードを演出し、ついにはダイナミックな展開に持っていくジョージ・ベンソンの確信犯も憎めないでしょう。

ちなみに途中でアドリブソロ演奏者を紹介するMCでは、「フレディ~、ハバ~~ドッ」という台詞をジャズ喫茶で酔客が一緒に真似するという流行が、当時は局地的にありましたですね。それも懐かしい思い出というわけです。

04 Leaving West (D-1)

所謂ボサロック調の楽しい演奏で、基本はブルースながら、ソウルジャズの隠し味が効いているのは言わずもがな、ビリー・コブハムのシャープなドラミングとモダンジャズ保守本流というロン・カーターのペースワークの対比が、実はCTIサウンドの秘密の一端を表わしているのかもしれません。

そしてアドリブパートではスタンリー・タレンタインの分かり易いフレーズの連発が逆にシブイところですし、ジョージ・ベンソンが微妙なオトボケをやっているように感じるのはサイケおやじだけでしょうか? そのあたりが実に楽しいんですねぇ~♪

演奏は後半に至り、前述したようにビリー・コブハムとロン・カーターの鬩ぎ合いの中にアイアートが乱入するというリズム的な興奮が用意されていて、これが激ヤバっ!?

05 Straight Life

オーラスも今回が新規追加のボーナストラックで、しかもフレディ・ハバードのオリジナル人気曲というわけですから、既に歓喜悶絶のサイケおやじを尚更にKOした演奏になっています。

それは初っ端から激しい対決姿勢を露わにしたフレディ・ハバードとビリー・コブハムの熱血から、かなり荒っぽいテーマアンサンブルとアドリブパートの破天荒な展開が痛快なんですねぇ~♪

まあ、冷静に聴けばオクラ入りしていたのも当然という仕上がりではありますが、猪突猛進気味のフレディ・ハバードとラフファイトに徹するビリー・コブハム、その間を取り持つ事に腐心するジョージ・ベンソンという構図は、ある意味でジャズの醍醐味を堪能させてくれるんじゃないでしょうか?

それと冷静なようで、実は過激なリフを演じているロン・カーターの存在も流石だと思いますが、ビリー・コブハムの凄まじい16ビートは!?!? これじゃ、ジョージ・ベンソンがマジギレするのも無理からんですよ。でも、サイケおやじは、そこが大好き♪♪~♪

ですから事態を収拾出来るのは、やはりスタンリー・タレンタインの親分しかいませんよねぇ。16ビート何するものぞっ! そうした心意気が全てを飲み込む度量の大きさというか、実に豪快なテナーサックスが素晴らしい限りです。

そして、それがあればこそ、続くジョニー・ハモンド対ビリー・コブハムの熱闘も、また最終盤で繰り広げられるフレディ・ハバードが十八番の乱れ打ちハイノートも、さらにはビリー・コブハムの地獄のドラムソロさえも、見事な大団円となるのでした。

ということで、実はCTI発足40周年記念の再発らしく、最近流行の三面見開き紙ジャケット仕様も嬉しいんですが、ただし、CD本体が内側に収納されている方式なので、ちょっと取り出しずらいのが難点でしょうか。

それとリマスターに関しては、オリジナルのアナログ盤に比べると、スッキリした力強さは感じられるものの、音圧がもう少し高ければなぁ……。

そういう不満が無いわけではありません。

しかし、そんな諸々を考慮しても、内容の素晴らしさは不滅に熱い1970年代ジャズの本領発揮!

既に述べたように、当時のCTIのサウンド作りはソウルジャズやジャズロックのリズムを当然に様に使いながら、例えばロン・カーターという保守本流のベース奏者を起用する等、要所にモダンジャズの本質を決して蔑にしないプロデュースが行われていました。

ですからビリー・コブハムの他にもハービー・メイソンやスティーヴ・ガッド等々の新進ドラマーを積極的に使ったセッションであっても、そこで完成される演奏にはジャズ本来の「4ビート魂」が強く滲み、また同時に温故知新というか、当時はクロスオーバーと呼ばれていたフュージョンの一番良い時期を作り出せたんじゃないでしょうか。

その意味で、このアルバムはソウルジャズに分類するのがサイケおやじの気分ではありますが、立派なモダンジャズとしても異論は無いところです。

そして実際、リアルタイムのジャズ喫茶では忽ちのリクエスト殺到から人気盤の地位を確立したのです。

しかし、こんな理屈なんて、CTIの諸作を聴く事に関しては、全く不必要なんですよねっ! まあ、それを分かっていて御託を並べてしまうサイケおやじは、分かっていなんでしょうか……。

それでも、ここに収められた白熱の名演を数々には、素直に屈服するのでした。