■青春ア・ゴーゴー c/w ただお前だけ!! / 山内賢と日活ヤング&フレッシュ (東芝)

先日の山内賢の訃報は記憶に新しいところですが、日本芸能史においては典型的な二枚目スタアであると同時に素晴らしい歌手、そしてギタリストでもありました。

それは特に和泉雅子とデュエットで昭和42(1967)年に大ヒットさせたエレキ歌謡の名作「二人の銀座」で永遠に忘れられる事は無いと思いますが、この曲は所謂「ベンチャーズ歌謡」の先駆けのひとつでもありますから、必然的に山内賢の資質が活かされた結果だったのです。

と言うのも、実は山内賢はエレキギターの名手としても当時は有名であり、契約していた日活の俳優仲間やスタッフと一緒になって、ヤング&フレッシュというベンチャーズスタイルのエレキバンドをやっていたんですねぇ。

ちなみにヤング&フレッシュの歴史は既に昭和36(1961)年の発足らしいのですが、その頃はおそらく純粋のエレキバンドではなかったんじゃないでしょうか。

それでも翌年に発売された「歌う日活スタア・クリスマスパーティー」というテイチクから出されたオムニバスLPの中では、エレキインストの演奏も披露している事から、我国では相当に早い時期からエレキバンドとして活動していた実績は、加山雄三のランチャーズと双璧だと思います。

ちなみに件のアルバムは石原裕次郎、浜田光夫、高橋英樹、杉山俊夫、そして司会進行役に田代みどりを起用した企画盤で、ヤング&フレッシュはA面ド頭で「White Christmas」をきっちりと演奏し、おそらくは登場歌手のバックもやっていると推察されますが、なかなか楽しいんですねぇ~♪ これからの季節、復刻が期待されます。

ところが肝心のヤング&フレッシュは山内賢が若手スタアとして台頭した事もあってか、ここからしばらくはレコードを残していません。

しかし昭和40(1965)年、日本中にエレキの大ブームが到来した時、ヤング&フレッシュは堂々と日活作品にも登場し、ついに翌年には実質的な主演映画ともいうべき「青春ア・ゴーゴー(森永健次郎監督)」という大傑作が作られるのです。

それにはもちろん山内賢の他に浜田光夫や大田雅子=梶芽衣子、ジュディ・オング等々の青春スタアが出演していますが、勝ち抜きエレキ合戦をテーマに据えたドキュメントタッチの内容からして、日活生え抜きのヤング&フレッシュの存在は欠かせず、当時のメンバーは山内賢(g,vo)、木下雅弘(g)、杉山元(b)、和田浩治(ds) という俳優兼業の4人組ながら、実力的にはプロのバンドとなんらの遜色も無かったと思います。

実際、山内賢のリードプレイやリズムの刻みはキレが良くて、ちょいと驚くほどですよ。

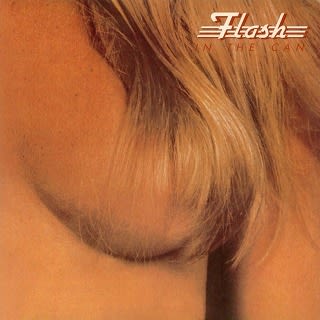

そして前述の映画の公開と合わせて昭和41(1966)年3月に発売されたのが、本日ご紹介のシングル盤!

何んと言ってもA面の「青春ア・ゴーゴー」が作詞:青島幸男、作曲:脇野光司による基本は青春歌謡ながら、エレキビートを大きく導入した事による新展開が当時としては強烈無比でしたねぇ~~♪

実はこの歌、映画本篇にも出演しているスパイダースもレコード化した所謂競作なんですが、聴き比べてみると、確かにスパイダースのバージョンはロックグループとしての本格的なノリやバンドアンサンブルも厚みがあって流石の仕上がりになっています。

しかし日活ヤング&フレッシュのバージョンにはスパイダースとは似て非なる、弾けるようなビート感があって、それは些か隙間だらけの演奏パートに跳ねるような山内賢のボーカルという、あまり使いたい言葉ではありませんが、所謂パンキッシュなフィーリングというところでしょうか。

ただし、そのあたりを不安視(?)したのか、レコード制作の現場では演奏の後半にオーケストラを導入した川口真のアレンジを用い、それが結果的に抑圧されたバンドのエネルギーを誘発したクライマックスの大団円に繋がったと言っては、大袈裟でしょうか。

正直、今日ではロック的に些か的外れなところも否めませんが、それでも山内賢とヤング&フレッシュが爆発させたロック魂は不滅に感じられると思います。

一方、B面収録の「ただお前だけ!!」は作詞:沢ノ井千江児、作編曲:飯田紘久による歌謡フォーク調のパラードなんですが、ここでの自分勝手に煮詰まっていくような表現も、また山内賢のボーカルスタイルのひとつなのかもしれません。

ちなみにこちらのバックは、一説によるとシャープ・ファイブが担当したと言われていますので、そのあたりの面白さも興味津々???

そして言うまでもなく、ここで聴かれるレコードバージョンと映画本篇で使われたフィルムバージョンは完全に異なるテイクであって、当然ながらオーケストラアレンジの入らない純粋のバンド演奏ですから、これも要注意!

現在では上手く纏められた「Tokyo A Go Go!」という復刻CDも出ていますので、近々ご紹介したいと思いますが、そこに収録の幾つかのトラックを楽しんでいくと、前述した煮詰まりスタイルを上手く使った山内賢のボーカルが、如何にロックっぽいか! それを認識させらるとサイケおやじは納得しているのですが……。

ということで山内賢は、これをきっかけとして名作エレキ歌謡の映画とレコードを出していきます。

それは例えば「涙くんさよなら(西村昭五郎監督)」「二人の銀座(鍛冶昇監督)」「東京ナイト(鍛冶昇監督)」「夕陽が泣いている(森永健次郎監督)」から本格的なGS映画「スパイダースのゴーゴー向う見ず作戦(斎藤武市監督)」へと続く、まさに昭和元禄の文化史でもありましたが、やはり中でも最高なのは、この「青春ア・ゴーゴー」が極みつき!

サイケおやじはリアルタイムの春休み、この映画を見て感動に震えた記憶が今も心身に染み込んでいるほどです。

ところが現在、この傑作群がスパイダース出演の諸作はともかくも、何故か復刻の遅れが悲しいところ……。

ご存じのとおり、来年は「日活100周年」として、既に様々な企画やイベントが動き出していますから、ここは絶対にパッケージ化されるべきでしょう。

また山内賢追悼企画として、日活ヤング&フレッシュの音源集成も期待したいところです。

そして素晴らしいエレキブームが如何に日本のロック全盛期であったか、それを後世に伝える事も、リアルタイムで体験した者が成すべき責務と自覚している次第です。