言葉はカッコイイ!

だがスリカエ・ゴマカシ・デタラメのウソパチだらけ!

退職後の「第二の人生」奪う安倍政権!

ボロボロの雑巾になるまで働かせ、その後は知らんぷり!

今や

お儲けしている連中に「徳政」を実行させることだ!

大儲けの原資は名もなき庶民!

庶民のカネを使って更に一儲け・二儲け!

だが庶民には回ってこない!

庶民のために「年金公約」をつくり替える政権誕生が求められている!

NHK 政府 70歳までの就業確保を企業の努力義務に 成長戦略計画案 2019年6月5日 19時08分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190605/k10011942031000.html?utm_int=news_contents_news-main_005

政府は5日開いた未来投資会議で、全世代型の社会保障制度の実現に向け、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする法案を来年の通常国会に提出するなどとした新たな成長戦略の実行計画案を示しました。

Society5.0

全世代型社会保障

首相「成長戦略こそアベノミクスのエンジン」

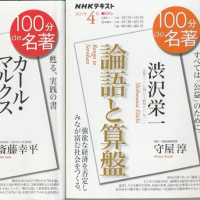

厚生年金・国民年金情報通 年金「100年安心」発言録 - 厚生年金·国民年金増額対策室

http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2009/06/100.html

『政府といたしましては「100年安心」と謳ったことはありませんが・・・』

2009年3月31日の衆議院本会議における舛添厚生労働大臣の発言で、一過性ながらも再び「100年安心」という言葉がクローズアップされました。

年金「100年安心」は、与党が2004年の年金法改正時において喧伝してきたことで、その意味は、100年後であっても現役の平均手取り収入の50%の年金給付水準を確保するというものです。

今でこそ「100年安心」と発言する与党議員はいなくなりましたが、当時の厚生労働大臣、厚生労働副大臣は確かに「100年安心」あるいはそれに準ずる発言をしていました。(あるいは慎重、否定的な発言も)

このページでは、その「100年安心」発言をピックアップし、改めて再確認してみようと思います。

“100年安心年金”大ウソだった 政府案 給付5割確保 負担に歯止め 「二枚看板」はがれる

「しんぶん赤旗」 2004年5月14日(金)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-05-14/01_01.html

自民党 森英介厚労副相(当時)「100年後でも絶対大丈夫」

自民党 森英介厚労副相(当時)今回の年金制度改正案のポイントは、先ほども申し上げましたとおり、まず、五年ごとに給付と負担を見直すのではなくて、将来の負担が過大とならないように極力抑制しながら、一方で、将来の負担の上限と給付の下限を法律上明らかにしております。また、急速な少子高齢化が進行する中で、年金を支える力と給付のバランスをとることができる仕組みに転換をいたします。また、課題でありました基礎年金の国庫負担割合についても、引き上げの道筋をお示ししております。こういったことによりまして、年金制度が将来にわたって高齢者の生活の基本的部分を支えるという役割を果たすことのできる持続可能な制度設計ができたというふうに自負をしておりまして、今回の改革は大変大きな意義があると思います。その結果として、現在生まれた子供がほぼ受給を終える二一〇〇年までの約百年間の財政バランスをとることといたしておりまして、将来推計人口の中位推計や、実質賃金上昇率が二〇〇九年度以降年率一・一%など、一定の人口や経済などの前提のもとでは、将来の保険料を一八・三%に固定いたしまして、社会全体の年金を支える力に応じて年金額を改定する新しい仕組みとなっておりますので、調整後の給付水準は、平成三十五年度、すなわち二〇二三年度以降五〇・二%を確保でき、給付水準の下限とした五〇%を上回る見通しとなっておりまして、以上をもちまして、百年後でも絶対大丈夫ということを申し上げます。

○長勢委員 これからの、少子化なりそういういろいろなファクターのそれなりに慎重な水準を推計して、それに合わせて今回の改正をやれば、そういう事態が生じても百年間は大丈夫なように設計をしてある、こういうことでありますね。(森副大臣「そうです」と呼ぶ)もうちょっと力強く言っていただけませんかね。

○森副大臣 そのとおりでございます。

事実は答弁の通りなのですが・・・

ここまで「100年安心」に関する発言を見てきましたが、「1.舛添厚生労働大臣は100年安心という言葉を使っていない」ということは事実ですし、「2.政府として公式に「100年安心」とうたったことはない」という点も、平成21年(2009年)4月22日の衆議院厚生労働委員会議事録を読み込んでみると一応確かなようです。

しかし・・・ 1・・・「私自身が100年安心という言葉を使っていないので」というコトバから自己保身のような雰囲気が感じられます。(組織の末端、社会保険事務所の年金窓口では、年金記録問題や組織の不祥事に関する苦情も日常的にあるものと思われますが、おそらく「自分が居ないときの話なのですが~」「自分は関与していない話なのですが~」などと断りを入れることなく、組織の一員として誠意を持って対応するのではないでしょうか。) 2・・・実態として政府公約と変わらないがごとく与党が「100年安心」というコトバを使っていたにもかかわらず、「100年安心」を追及されると「政府として公式に~」と答弁。事実であることはわかっていても、逃げ口上にも聞こえてしまいます。(引用ここまで)

日本経済が人口の少子化・高齢化に直面するなかで年金制度を超長期にわたって持続させるのは容易ではない。保険料、税など年金財源を負担する現役人口は先細りする。人口構造の激変に備え、制度改革を急がなければならない。

しかし安倍政権は確たる手を打っていない。首相官邸の社会保障制度改革国民会議は2013年8月の報告書で「年金の持続可能性は確保されている」と断じた。

高齢層に痛みを求める改革から距離をおこうとする政権の意向が背後にあるのではないか。改革を怠れば若い世代の不信感を一段と強め、保険料の不払いなどをさらに増やすおそれが強い。

厚生労働省は近く年金財政の検証結果を公表する。日本経済の実力を率直に見通し、背伸びした前提を排した将来像を示すべきだ。それが改革を促すテコになる。

財政検証は04年の年金改革法に基づき5年ごとにする。前回09年の検証で同省は年金積立金の超長期の運用利回りを年4.1%(中位ケース)と想定した。実力より背伸びさせた前提をおき、今後百年間の収支の辻つまを合わせた。物価や賃金の前提も甘めだった。

これが、04年改革のときに与党が有権者に訴えた「百年安心プラン」の実態である。超党派の議員による国会版国民会議は昨年「実績が前提を下回れば将来世代が財政負担を負う。前提は保守的におくべきだ」と提言している。

与野党の良識ある声に厚労省は謙虚に耳を傾けるべきである。政権内や一部の学識者には、アベノミクスの効果が出れば成長が高まるので、強気の前提をおくのは差し支えないという意見がある。

成長戦略の大切さは論をまたないが、超長期の経済前提とは区別するのが常道である。かりに実績が前提を上回れば、将来世代の負担を計画よりおさえるなど「うれしい誤算」を享受すればよい。

大改革を待たずとも、すべきことは多々ある。受給者への実質支給額を毎年、小刻みに下げる制度は今すぐ実施すべきだ。年金課税を強化して財源を増やすのも、制度の持続性向上に有効だろう。

厚生年金などの支給開始を現行計画の65歳より上げる課題を、政権はたなざらしにしている。日本人より平均寿命が短いにもかかわらず、欧米の主な国は67~68歳への引き上げを決めた。若い世代が不利な現状をやわらげる要諦は、一刻も早い改革への着手である。(引用ここまで)