今季都響A定期会員になって最も楽しみにしていた演奏会。インバルさんのショスタコーヴィッチということで高い期待をもって出かけた東京文化会館でしたが、期待を大きく上回る圧倒的な時間となりました。

前半からインバルさんと都響は並々ならぬ気配を漂わせていました。ラフマニノフの交響詩《死の島》はベックの版画にインスピレーションを得て作曲された音楽とのことですが、波に揺られてボートが進む様や陰鬱な島の情景が目に浮かぶような音楽です。オーケストラがインバルの指揮に合わせて、冒頭から高い緊張感を放っていて、その迫力に背筋が伸びます。緩むことのない張りが持続したまま、20分程で曲は終わりましたが、一体後半はどうなるのか、怖くなるほどの前半の演奏でした。

後半のショスタコーヴィッチの《バービイ・ヤール》は昨年、井上道義さん最後のN響定演で聴いた曲です。今回は、字幕があったおかげで、N響の時以上に作品の世界に投入することができました。スターリン後の時期とはいえ、この作品を旧ソ連で発表するショスタコーヴィッチの気概を改めて強く感じます。

そしてそのショスタコーヴィッチの気概と四つに組み合うがごとくの独唱・合唱・オケのパフォーマンスでした。独唱のグリゴリー・シュカルパ、エストニア国立男性合唱団による地響きのような低音が、叙事詩とも言えるこの作品の重厚さを引き立てます。そしてインバルが指揮する都響の前のめりの入魂の演奏も素晴らしい。コンマスの水谷さん(東響から移られて私はきっと初めて)の激しい、キレのあるヴァイオリンに引っ張られる弦陣の武骨にも聴こえるアンサンブルや管陣の美音、そしてそれらを統括するインバルの気魄らが、最高に組み合わさって、至高の音楽体験を味わいました。

タクトが下りると暫しの沈黙の、熱狂的な大拍手と歓声。心の底から「感服いたしました」と唸らされる演奏でした。致し方ないことではありますが、前日のN響定期の余韻が完全に上書きされてしまったのだけは、良くも悪くも残念。

反ユダヤ主義への抗議やロシア民族や社会への敬意・皮肉・批判が同居したこの作品に触れれば、現在のウクライナ・ロシア戦争や、止むことのないパレスチナ人とユダヤ人の争いに思いを向けざるをえません。都響とは2年越しでの本曲の演奏が実現したとの記載をどこかで目にしましたが、インバル先生はどういう思いでこの曲を指揮しているのか、伺ってみたいものです。

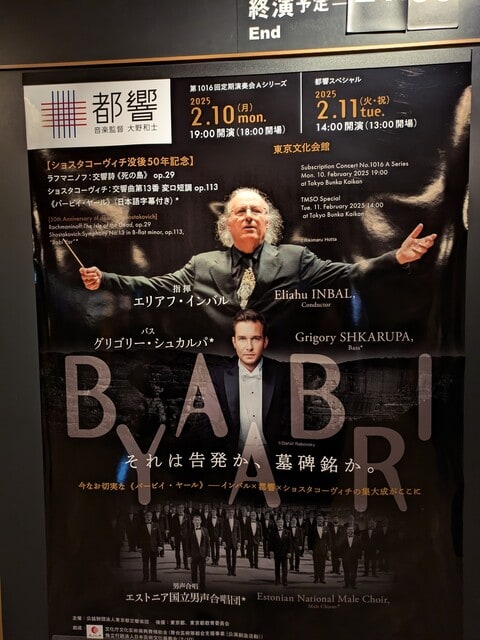

日時:2025年2月10日(月) 19:00開演

場所:東京文化会館

【ショスタコーヴィチ没後50年記念】

出 演

指揮/エリアフ・インバル

バス/グリゴリー・シュカルパ*

男声合唱/エストニア国立男声合唱団*

曲 目

ラフマニノフ:交響詩《死の島》 op.29

ショスタコーヴィチ:交響曲第13番 変ロ短調 op.113《バービイ・ヤール》*

Date: Mon. 10. February 2025 19:00

Venue: Tokyo Bunka Kaikan

[50th Anniversary of death of Shostakovich]

Artists

Eliahu INBAL, Conductor

Grigory SHKARUPA, Bass*

Estonian National Male Choir, Male Chorus*

Program

Rachmaninoff: The Isle of the Dead, op.29

Shostakovich: Symphony No.13 in B-flat minor, op.113, “Babi Yar”*