2月、浮かれ気分のバレンタインデーの次の日、

仏教の世界では2月15日(お寺によってはその前後)涅槃会が厳かに行われます。

その際、通常、涅槃図がご開帳となります。

駒澤大学でも歴史ある大涅槃図が公開され、以前から行ってみたいと思っていました。

「いつか」「そのうち」という思考は極力排除することにしたので、

実行に移しました。

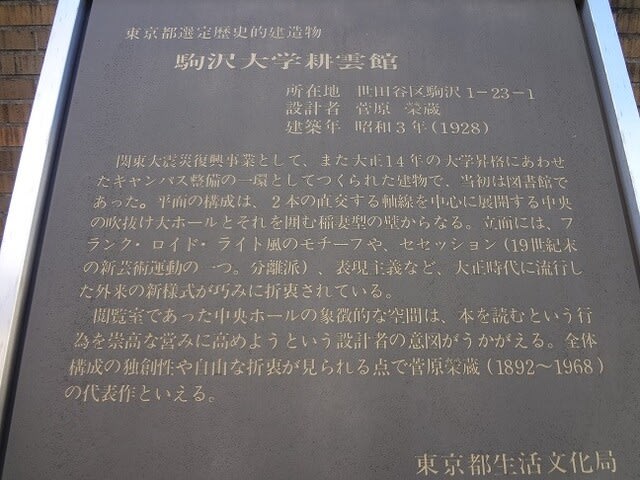

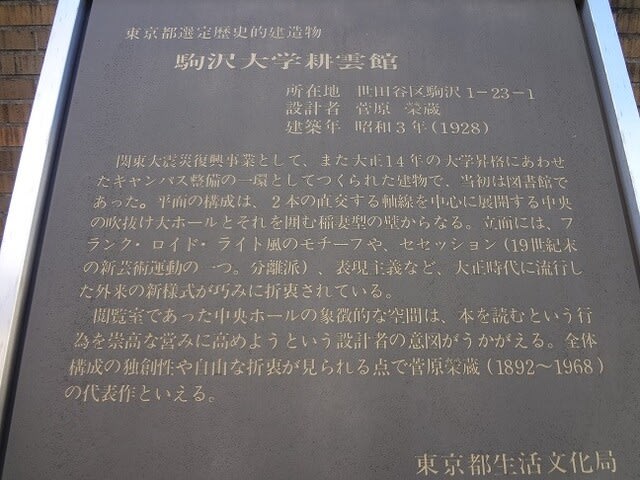

場所は、駒澤大学で一番古い建物「耕雲館」にある禅文化歴史博物館。

耕雲館は昭和3(1928)年、図書館として開設しました。

現在、東京都選定歴史的建造物に指定されています。

今年は2月16日~3月3日まで特別公開されています。

建物への入り口はこちら(右のほう)。

これです!これ!大涅槃図。

駒澤大学の前身である曹洞宗大学林専門学校が明治15(1882)年に開校した際、寄贈されたもの。

沙羅双樹(必ず8本だそうです)に囲まれ、横たわる釈尊の周りには、

嘆き悲しむ様々な人がいます。動物も十二支以外に亀、象や麒麟までたくさんいて、やはり嘆き悲しんでいます。

釈尊のすぐ前で倒れているのは、一番弟子の阿難。

相当なショックで倒れてしまったようです。

右下で悩ましい顔をしているのは、きのこ料理を布施したジュンダ。

それが原因となって釈尊は涅槃に入ったと言われています。

大変なことをしてしまったと、後悔している様子、でしょうか。

釈尊の上にいる金色の顔をした人々は菩薩。

菩薩は、涅槃について理解しているので、あまり悲しそうには見えません。

一方、いつも山門で怖い顔をして構えている仁王様まで悲しんでいます。

そもそも、涅槃は深い悟りに入ったわけなので、悲しいことではありません。

喜ばしいことです。

スリランカやタイの涅槃像は目が空いているものがあります。

それは、涅槃が死ではないことを意味するとのこと。

確かに、タイで見た大きな涅槃像は目をぱっちり空いていた記憶があります。

館長の解説を聞くことができたので、理解が進みました。

お寺の坐禅会に参加していたころ、毎年、涅槃会には必ず参加して涅槃図を見ていたはずですが、

構図は理解せず見ていました。

そう、涅槃会の一番の目的は、釈尊の最後の教えである遺教経(ゆいきょうぎょう)を詠むこと。

いつも楽しみにしていました。好きなお経の一つなんです。

禅文化歴史博物館には、国内屈指の「正法眼蔵」(曹洞宗の開祖・道元著)のコレクションがあり、

それ以外にも貴重な資料が展示されています。

お!ここにもありました。

三田にある仏教伝道協会にあった、アレと同じですね。

サンプルが並んでいました。まあ、私が買うことはないですけどね~。

仏教の世界では2月15日(お寺によってはその前後)涅槃会が厳かに行われます。

その際、通常、涅槃図がご開帳となります。

駒澤大学でも歴史ある大涅槃図が公開され、以前から行ってみたいと思っていました。

「いつか」「そのうち」という思考は極力排除することにしたので、

実行に移しました。

場所は、駒澤大学で一番古い建物「耕雲館」にある禅文化歴史博物館。

耕雲館は昭和3(1928)年、図書館として開設しました。

現在、東京都選定歴史的建造物に指定されています。

今年は2月16日~3月3日まで特別公開されています。

建物への入り口はこちら(右のほう)。

これです!これ!大涅槃図。

駒澤大学の前身である曹洞宗大学林専門学校が明治15(1882)年に開校した際、寄贈されたもの。

沙羅双樹(必ず8本だそうです)に囲まれ、横たわる釈尊の周りには、

嘆き悲しむ様々な人がいます。動物も十二支以外に亀、象や麒麟までたくさんいて、やはり嘆き悲しんでいます。

釈尊のすぐ前で倒れているのは、一番弟子の阿難。

相当なショックで倒れてしまったようです。

右下で悩ましい顔をしているのは、きのこ料理を布施したジュンダ。

それが原因となって釈尊は涅槃に入ったと言われています。

大変なことをしてしまったと、後悔している様子、でしょうか。

釈尊の上にいる金色の顔をした人々は菩薩。

菩薩は、涅槃について理解しているので、あまり悲しそうには見えません。

一方、いつも山門で怖い顔をして構えている仁王様まで悲しんでいます。

そもそも、涅槃は深い悟りに入ったわけなので、悲しいことではありません。

喜ばしいことです。

スリランカやタイの涅槃像は目が空いているものがあります。

それは、涅槃が死ではないことを意味するとのこと。

確かに、タイで見た大きな涅槃像は目をぱっちり空いていた記憶があります。

館長の解説を聞くことができたので、理解が進みました。

お寺の坐禅会に参加していたころ、毎年、涅槃会には必ず参加して涅槃図を見ていたはずですが、

構図は理解せず見ていました。

そう、涅槃会の一番の目的は、釈尊の最後の教えである遺教経(ゆいきょうぎょう)を詠むこと。

いつも楽しみにしていました。好きなお経の一つなんです。

禅文化歴史博物館には、国内屈指の「正法眼蔵」(曹洞宗の開祖・道元著)のコレクションがあり、

それ以外にも貴重な資料が展示されています。

お!ここにもありました。

三田にある仏教伝道協会にあった、アレと同じですね。

サンプルが並んでいました。まあ、私が買うことはないですけどね~。