彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(

かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

【季語と短歌:1月28日】

キーボード打ちて没頭雪催い ![]()

高山 宇 (赤鬼)

🪄読めぬ未来カード遊戯に雪催い(ゆきもよい)と、庵に籠り夜鍋仕事

と眼精疲労との闘いを詠む。

✳️ 回収カーボンの炭化水素製造技術 ⓵

1.特開2024-85399 二酸化炭素を利用した炭化水素製造システム、炭化

水素の製造方法、二酸化炭素製造装置、及び、二酸化炭素の製造方法 環

境工学株式会社

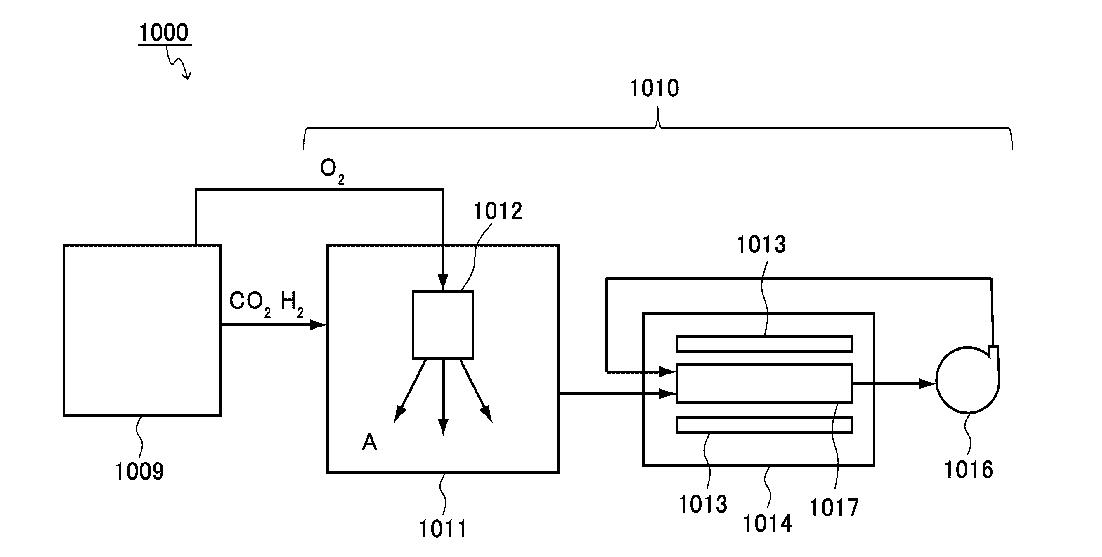

【要約】下図12のごとく、二酸化炭素回収装置1009及び炭化水素合成

装置1010を含み、二酸化炭素回収装置1009で回収された二酸化炭

素を炭化水素合成装置1010に供給可能であり、炭化水素合成装置10

10は、合成反応槽(光触媒装置)1014を含み、合成反応槽1014

において、水中で活性酸素の存在下、二酸化炭素を還元することにより炭

化水素が合成される炭化水素製造システム。二酸化炭素の削減に寄与可能

な炭化水素製造システムを提供願います。

【符号の説明】1Aから1K 二酸化炭素回収装置 2 電気分解槽 3

反応槽 4 回収槽 10 筺体 11~14、19、22 送ガス手段

15~18、29、35、41 送液手段 20 陽極電解室 21 陰極

電解室 24 陽極 25 陰極 26a,26b 紫外線照射手段 30

燃料電池発電装置 31 太陽光発電装置 100 隔壁 122,151

,161,171,181 ポンプA 水 1000 システム 1009

二酸化炭素回収装置 1010 炭化水素合成装置 1011 水槽 10

12 ナノバブル発生装置 1013 UVランプ 1014 光触媒装置

1016 循環ポンプ 1017 反応管

図12 本開示にかかる炭化水素製造システムの一例を示す構成図

【発明の効果】本開示によれば、二酸化炭素の削減に寄与可能である。例

えば、本開示の合成装置で合成された炭化水素を燃焼させ、発生した二酸

化炭素を空気中に放出した場合、当該二酸化炭素を回収し、再度、炭化水

素の合成原料として使用することが可能となり、二酸化炭素を増加させな

い。また、例えば、本開示の合成装置で合成した炭化水素を燃料電池発電

に用い、その電力を利用して二酸化炭素を回収することも可能であり、こ

の場合は、二酸化炭素の削減になる。

[実施形態1]

まず、図1を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1A(以下「本装

置1A」ともいう。)の構成の一例を説明する。図1に示すように、本装

置1Aは、例えば、電気分解槽2及び反応槽3を含む。なお、前記電気分

解槽2及び前記反応槽3は、例えば、図1のように直方体の容器であるが、

これに限定されない。前記各槽は、例えば、円筒状のものでもよく、その

形状はどのようなものであってもよい。また、前記電気分解槽2及び前記

反応槽3は、それぞれ独立したものでもよく、一体のものであってもよい。

さらに、前記電気分解槽2及び前記反応槽3は、それぞれ1つで本装置1A

を構成してもよく、少なくとも一方が2以上で本装置1Aを構成してもよ

く、その数は限定されない。なお、前記各槽の材質は、前記電気分解槽2

における電気分解及び前記反応槽3における化学反応が可能なものであれ

ばよく、その態様はどのようなものであってもよい。

前記電気分解槽2は、隔膜100、陽極24及び陰極25を含む。そして、

前記電気分解槽2内に、前記隔膜100により陽極電解室20及び陰極電

解室21が設けられている。なお、前記隔膜100は、例えば、硬質の部

材でもよく、半透膜のような膜状の部材であってもよい。このように、前

記隔膜100の材質は、限定されない。また、図1では、前記隔膜100

は、前記電気分解槽2の底部まで延び、前記電気分解槽2を完全に分割し

ているが、これに限定されない。前記隔膜100は、例えば、前記電気分

解槽2の上部から中央付近まで延び、前記電気分解槽2の下部がつながっ

ている状態であってもよい。前記隔膜100の形状、位置及び材質等は、

電気分解槽2中に陽極電解室20及び陰極電解室21を区分けし、電気分

解槽2中の水溶液を電気分解し、その生成物を陽極電解室20及び陰極電

解室21内にそれぞれ生成できるものであれば、どのような態様であって

もよい。そこで、例えば、電気分解槽2の空間を左右に区画している隔膜

100は、硬質の不透過性素材からなりその下端側が開放されて陽極電解

室20と陰極電解室21を連通させてもよい。また、前記隔壁100は、

半透膜からなり、電気分解槽2の左右の空間を完全に区画した構成として

もよい。前記陽極24は、前記陽極電解室20に配置される。また、前記

陰極25は、前記陰極電解室21に配置される。

図1のように、本装置1Aは、例えば、送液手段及び送ガス手段を含む。

前記送液手段は、例えば、前記電気分解槽2、前記反応槽3等の各槽への

水溶液の供給、各槽からの水溶液の排出、任意の槽から他の槽への水溶液

の移動等、水溶液を送るための手段である。したがって、前記送液手段は、

1つに限定されず、例えば、前記電気分解槽2への水溶液供給のための前

記送液手段18及び前記電気分解槽2から前記反応槽3への水溶液の移動

のための前記送液手段16のように、2以上であってもよい。なお、図1

の前記送液手段18は、例えば、前記陽極電解室20及び前記陰極電解室

21の双方に、金属塩水溶液を供給可能なものである。そして、図1の前

記送液手段16は、例えば、前記電気分解槽2から前記反応槽3に、前記

水酸化金属塩水溶液を送液可能なものである。また、前記送液手段は、例

えば、硬質のものでも、軟質のものでもよい。前記送液手段は、例えば、

パイプ状のものであるが、これに限定されない。前記送液手段の材質及び

形状等は、水溶液を送ることができるものであれば、どのような態様であ

ってもよい。また、前記送液手段は、例えば、水溶液を送るためのポンプ

を備えるものであってもよい。前記送ガス手段は、例えば、各槽への気体

の供給、各槽からの気体の排出、任意の位置から他の位置への気体の移動

等、気体を送るための手段である。また、前記送ガス手段は、前記送液手

段の場合と同様に、1つに限定されず、2以上設けられてもよい。図1で

は、前記送ガス手段は、例えば、前記反応槽3への空気の供給のための前

記送ガス手段19及び前記電気分解槽2の上部から下部の水溶液中へ気体

を送るための前記送ガス手段22である。なお、図1の前記送ガス手段1

9は、例えば、前記反応槽において、前記水酸化金属塩水溶液中に二酸化

炭素含有ガスを供給可能なものである。また、図1の前記送ガス手段22

は、例えば、前記電気分解槽2において、前記陽極電解室20で生成した

塩素ガスを、前記陽極電解室20中の前記金属塩水溶液中に供給可能なも

のである。そして、前記送ガス手段の材質及び形状等は、前記送液手段の

場合と同様に、気体を送ることができるものであれば、どのような態様で

あってもよく、例えば、ポンプを備えるものであってもよい。

つぎに、本実施形態の二酸化炭素回収方法の一例を説明する。本実施形態

の二酸化炭素回収方法は、例えば、図1に示す本装置1Aを用いて、次の

ように実施する。なお、本実施形態の二酸化炭素回収方法は、図1の本装

置1Aの使用には限定されない。また、以下の各工程の実施する順序は、

記載の順序に限定されない。したがって、本実施形態の二酸化炭素回収方

法は、例えば、記載された順序と異なる順序で実施してもよく、2以上の

工程を同時に実施してもよい。

【0040】

まず、前記電気分解槽2において、前記送液手段18は、前記陽極電解室

20及び前記陰極電解室21の双方に、金属塩水溶液を供給する。そして

、前記電気分解槽2は、前記陰極電解室21において、電気分解により水

酸化金属塩水溶液を生成する(以上、電気分解工程)。前述のとおり、前

記電気分解槽2の前記隔膜100は、例えば、前記電気分解槽2の底面ま

で延びていない場合がある。つまり、前記電気分解槽2は、例えば、下部

でつながっている場合がある。そこで、前記送液手段18は、2か所に前

記金属塩水溶液を注入するものに限定されない。前記送液手段18は、例

えば、前記電気分解槽2の下部の1か所に前記金属塩水溶液を注入し、前

記電気分解槽2内の前記陽極電解室20及び前記陰極電解室21の双方に、

金属塩水溶液を供給する態様であってもよい。なお、前記金属には、アル

カリ金属及びアルカリ土類金属が含まれる。そこで、前記金属塩水溶液に

は、例えば、塩化ナトリウム水溶液、塩化カリウム水溶液、塩化カルシウ

ム水溶液、塩化マグネシウム水溶液等が含まれる。また、前記水酸化金属

塩水溶液には、例えば、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液、

水酸化カルシウム水溶液、水酸化マグネシウム水溶液等が含まれる。例え

ば、塩化ナトリウム水溶液を電気分解した場合、前記陽極24側では、塩

素ガスが発生し、前記陰極25側では、水素ガスが発生し、水酸化ナトリ

ウム水溶液が生成される。なお、前記陽極24側で発生した塩素ガスの一

部は、水溶液中の水と反応して、塩酸と次亜塩素酸になる(Cl2+H2O

→HCl+HClO)。

つぎに、前記反応槽3において、前記送液手段16は、前記反応槽3に、

前記水酸化金属塩水溶液を送液し、前記送ガス手段19は、前記反応槽3

において、前記水酸化金属塩水溶液中に二酸化炭素含有ガスを供給し、前

記二酸化炭素含有ガス中の二酸化炭素は、前記水酸化金属塩水溶液中の金

属塩と反応して炭酸塩を生成する(反応工程)。なお、前記炭酸塩は、例

えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウ

ム等である。また、前記炭酸塩には、炭酸水素塩が含まれる。したがって、

前記炭酸塩は、例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水

素カルシウム、炭酸水素マグネシウム等を含む。この工程によって、前記

二酸化炭素含有ガスに含まれる二酸化炭素は、前記炭酸塩に取り込まれ、

前記二酸化炭素含有ガスから分離される。

なお、前記水酸化金属塩水溶液と前記二酸化炭素含有ガスとの接触方法は、

例えば、前記水酸化金属塩水溶液中に前記二酸化炭素含有ガスを泡状にし

て放出する方法(バブリング)による。このような方法によれば、二酸化

炭素と金属塩との反応を効率的にすることができる。また、前記接触方法

は、逆に、前記水酸化金属塩水溶液を細かい霧状にして、その中に前記二

酸化炭素含有ガスを供給する方法によってもよい。この方法によれば、バ

ブリングの場合と同様に、化学反応を効率的にすることができる。これに

加えて、霧状にする方法は、使用する前記水酸化金属塩水溶液の量を少な

くすることが可能であり、使用する水を節約する効果もある。

前述のとおり、前記電気分解槽2における電気分解によって発生した塩素

ガスは、水溶液中の水と反応して、塩酸及び次亜塩素酸になる。しかし、

すべての塩素ガスが水と反応するのではなく、塩素ガスとして残存するも

のもある。図1では、前記陽極電解室20の上部に、塩素ガスがたまって

いる。そこで、前記送ガス手段22は、前記電気分解槽2において、前記

陽極電解室20で生成した塩素ガスを、前記陽極電解室20中の前記金属

塩水溶液中に供給する(塩素ガス供給工程)。前記送ガス手段22は、例

えば、図1の前記陽極電解室20の上部の塩素ガス滞留部分から塩素ガス

を排出し、前記陽極電解室20の下部の前記金属塩水溶液中に塩素ガスを

放出する。放出された前記塩素ガスは、例えば、水溶液中の水と反応して、

塩酸及び次亜塩素酸になる(Cl2+H2O→HCl+HClO)。

本実施形態の本装置1Aは、このように水との反応を促すことによって、

塩素ガスを外部に排出することを防止することができる。また、発生する

塩素ガスの外部排出の防止の結果、電気分解の実施を抑える必要性が軽減

されることから、この工程には、電気分解を効率化させる効果がある。

【0045】

[実施形態2]

図2を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1B(以下「本装置1B

」ともいう。)の構成の一例を説明する。図2に示すように、本装置1B

は、実施形態1の本装置1Aの構成(電気分解槽2及び反応槽3)に加えて

、例えば、回収槽4を含む。本装置1Aの構成については、本実施形態の

本装置1Bにおいても同様であるので、実施形態1における説明を援用で

きる。

図2.本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第2の概略図

図2のように、本実施形態の本装置1Bは、例えば、回収槽4を含む。ま

た、例えば、送液手段17は、前記反応槽3において生成された前記炭酸

塩を含む炭酸塩含有液を、前記回収槽4に供給することができる。前記回

収槽4の形状及び材質等は、前記電気分解槽2及び前記反応槽3の場合と

同様に、特に限定されない。なお、実施形態1の場合と同様に、前記電気

分解槽2、前記反応槽3及び前記回収槽4は、それぞれ独立したものであ

ってもよく、一体のものであってもよい。さらに、前記電気分解槽2、前

記反応槽3及び前記回収槽4は、それぞれ1つで本装置1Bを構成しても

よく、少なくとも1つが2以上で本装置1Bを構成してもよく、その数は

限定されない。なお、前記送液手段17の形状及び材質等は、他の送液手

段の場合と同様に、特に限定されない。

つぎに、本実施形態の二酸化炭素回収方法の一例を説明する。本実施形態

の二酸化炭素回収方法は、例えば、図2に示す本装置1Bを用いて、次の

ように実施する。なお、本実施形態の二酸化炭素回収方法は、図2の本装

置1Bの使用には限定されない。また、以下の各工程の実施する順序は、

記載の順序に限定されない。したがって、本実施形態の二酸化炭素回収方

法は、例えば、記載された順序と異なる順序で実施してもよく、2以上の

工程を同時に実施してもよい。

まず、電気分解工程、反応工程、塩素ガス供給工程は、実施形態1の場合

と同様であるから、これらの説明を援用できる。

つぎに、本実施形態の送液手段17は、前記反応槽3において生成された

炭酸塩を含む炭酸塩含有液を、前記回収槽4に供給する(回収工程)。そ

して、後述のとおり、前記回収槽4に供給された炭酸塩含有液に含まれる

炭酸塩が、例えば、炭酸ナトリウムのように水に溶解するものの場合には、

本装置1Bは、前記回収槽4において、例えば、塩酸を加えることで、気

体として、二酸化炭素を取り出すことができる(Na2CO3+2HCl

→2NaCl+H2O+CO2)。また、例えば、前記炭酸塩が炭酸ナトリ

ウムの場合、本装置1Bは、前記回収槽4において、例えば、塩化カルシ

ウムを加えることで、難溶性である炭酸カルシウムを生成し、固体の炭酸

カルシウムとして、二酸化炭素を回収することができる(Na2CO3+

CaCl2→2NaCl+CaCO3)。このように、本装置1Bは、前

記回収槽4において、前記炭酸塩含有液からさらに二酸化炭素を回収する

ことができる。なお、前述の回収方法の例示は、いずれも一例であり、こ

れに限定されない。なお、回収槽4に送液することにより、前述の回収方

法は、例えば、前記回収槽4において、前記反応槽3で使用した水酸化ナ

トリウム濃度を低く保持した条件で行うことが可能である。その結果、例

えば、塩化カルシウムを含む海水を用いた場合のCa(OH)2の生成は

抑制される。このため、前記回収方法は、効果的にCaCO3を生成する

ことが可能であり、二酸化炭素固定の効率を向上させる効果を得られる。

したがって、前記回収槽4に送液する構成では、例えば、本装置1Bで使

用する水酸化ナトリウム水溶液又は水酸化カルシウム水溶液は、前記反応

槽3において、高濃度の状態で使用することが可能である。そこで、前記

各水溶液の濃度は、例えば、0.1mol/L程度に限定されず、例えば、

1mol/L程度の濃度としても使用可能である。また、炭酸ナトリウム

の水への溶解度は、20℃で22g/100ml(2.1M)、100℃で

45g/100ml(4.2M)であるため、水酸化ナトリウムの濃度を

さらに上げることが可能である。そのため、例えば、本装置1Bは、水酸

化ナトリウム水溶液の使用量を減らすことができるというメリットがある。

本実施形態の本装置1Bは、例えば、高濃度の水酸化ナトリウムを利用す

ることが可能である。そのため、本装置1Bの利用には、使用する水の量

を大幅に減らす効果がある。

【0051】[実施形態3]

図3を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1C(以下「本装置1C」

ともいう。)の構成の一例を説明する図3に示すように、本装置1Cは、

実施形態2の本装置1Bの構成(電気分解槽2、反応槽3及び回収槽4)

に加えて、例えば、前記電気分解槽2の前記陽極電解室20において生成

された塩酸水溶液を前記回収槽に供給する送液手段15を含む。本装置1B

の構成については、本実施形態の本装置1Cにおいても同様であるので、

実施形態2における説明を援用できる。

図3.本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第3の概略

【0052】 図3のように、本実施形態の本装置1Cは、例えば、前記

電気分解槽2の前記陽極電解室20において生成された塩酸水溶液を前記

回収槽に供給する送液手段15を含む。なお、前記送液手段15の形状及

び材質等は、他の送液手段の場合と同様に、特に限定されない。

つぎに、本実施形態の二酸化炭素回収方法の一例を説明する。本実施形態

の二酸化炭素回収方法は、例えば、図3に示す本装置1Cを用いて、次の

ように実施する。なお、本実施形態の二酸化炭素回収方法は、図3の本装

置1Cの使用には限定されない。また、以下の各工程の実施する順序は、

記載の順序に限定されない。したがって、本実施形態の二酸化炭素回収方

法は、例えば、記載された順序と異なる順序で実施してもよく、2以上の

工程を同時に実施してもよい。

まず、実施形態1の電気分解工程、反応工程、塩素ガス供給工程は、本実

施形態においても同様である。また、実施形態2の回収工程は、本実施形

態においても同様である。そこで、これらの説明は、本実施形態において

援用できる。

つぎに、本実施形態の送液手段15は、前記回収槽4に、前記陽極電解室

20で生成した塩酸を含む塩酸水溶液を供給する。そして、本装置1Cは、

前記回収槽4において、前記塩酸水溶液により、前記炭酸塩含有液から二

酸化炭素ガスを分離する(以上、回収工程)。前述のとおり、例えば、炭

酸ナトリウムのように水に溶解するものの場合には、本装置1Bは、前記

回収槽4において、例えば、塩酸を加えることで、気体として、二酸化炭

素を取り出すことができる(Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O

+CO2)。

本実施形態の本装置1Cは、電気分解に伴い生成された塩酸水溶液を有効

利用することができる。これにより、本装置1Bの利用には、無駄のない

二酸化炭素回収を実施できる効果がある。

【0057】[実施形態4]

図4を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1D(以下「本装置1D」

ともいう。)の構成の一例を説明する。図4に示すように、本装置1Dは、

実施形態3の本装置1Cの構成(電気分解槽2、反応槽3及び回収槽4)

に加えて、例えば、前記電気分解槽2の前記陽極電解室20に紫外線照射

手段26を含む。本装置1Cの構成については、本実施形態の本装置1D

においても同様であるので、実施形態3における説明を援用できる。

図4本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第4の概略図

図4のように、本実施形態の前記陽極電解室20は、例えば、紫外線照射

手段26を含む。前記紫外線照射手段26は、例えば、前記陽極電解室2

0において生成された塩酸水溶液に紫外線を照射し、前記塩酸水溶液に含

まれる次亜塩素酸を分解して塩酸を生成するものである。なお、前記紫外

線照射手段26の構造、形状及び配置位置は、前記塩酸水溶液に効果的に

紫外線を照射できるものであれば、どのような態様であってもよい。

つぎに、本実施形態の二酸化炭素回収方法の一例を説明する。本実施形態

の二酸化炭素回収方法は、例えば、図4に示す本装置1Dを用いて、次の

ように実施する。なお、本実施形態の二酸化炭素回収方法は、図4の本装

置1Dの使用には限定されない。また、以下の各工程の実施する順序は、

記載の順序に限定されない。したがって、本実施形態の二酸化炭素回収方

法は、例えば、記載された順序と異なる順序で実施してもよく、2以上の

工程を同時に実施してもよい。

まず、実施形態1の電気分解工程、反応工程、塩素ガス供給工程は、本実

施形態においても同様である。また、実施形態2の回収工程は、本実施形

態においても同様である。さらに、実施形態3の回収工程は、本実施形態

においても同様である。そこで、これらの説明は、本実施形態において援

用できる。

つぎに、本実施形態の紫外線照射手段26は、前記陽極電解室20で生成

した次亜塩素酸を分解して塩酸を生成させる(電気分解工程)。例えば、

前記電気分解槽2において塩化ナトリウム水溶液を電気分解した場合、本

装置1Dは、陽極24側に塩素ガスを発生させ、陰極25側に水素ガスを

発生させ、水酸化ナトリウムを生成する。そして、陽極24側で発生した

塩素ガスは、水溶液中の水と反応し、塩酸と次亜塩素酸となる(Cl2+

H2O→HCl+HClO)。本装置1Dは、実施形態3の本装置1Cと

同様に、前記回収槽4において、例えば、炭酸塩含有液に塩酸を加えるこ

とで、気体として、二酸化炭素を取り出すものである。そして、前述のと

おり、塩素ガスと水とによる生成物は、次亜塩素酸を含むものであるため、

塩酸の濃度が十分なものではない。そこで、本実施形態の本装置1Dは、

前記生成物である塩酸水溶液に紫外線を照射し、前記塩酸水溶液に含まれ

る次亜塩素酸を分解して、塩酸を生成する(2HClO→2HCl+O2)。

なお、前記紫外線照射による効果は、実験により確認されている。当初濃

度が1000ppmの次亜塩素酸水(50ml)はpH6.66であった

ものが、15分の紫外線ライト(智洋製)の照射によりpH6.30まで

低下し、さらに15分照射することでpH6.11まで下がり、その後一

定となっていた。そのため、紫外線照射により、本装置1Dは、次亜塩素

酸を塩酸に変化させながら塩酸濃度が高い水溶液にして、前記陽極電解室

20から前記回収槽4に送液することが可能である。

本実施形態の本装置1Dは、電気分解に伴い生成される塩酸水溶液の塩酸

濃度を向上させることができる。これにより、本装置1Dの利用には、効

率的な二酸化炭素回収の効果がある

本実施形態の本装置1Dは、電気分解に伴い生成される塩酸水溶液の塩酸

濃度を向上させることができる。これにより、本装置1Dの利用には、効

率的な二酸化炭素回収の効果がある。

【0063】[実施形態5]

図5を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1E(以下「本装置1E

」ともいう。)の構成の一例を説明する。図5に示すように、本装置1E

は、実施形態3の本装置1Cの構成(電気分解槽2、反応槽3及び回収槽

4)に加えて、例えば、前記回収槽4で生成された金属塩水溶液を前記電

気分解槽2に送る送液手段18を含む。本装置1Cの構成については、本

実施形態の本装置1Eにおいても同様であるので、実施形態3における説

明を援用できる。また、本装置1Eは、実施形態4の本装置1Dの構成を

含むものであってもよい。

図5は、本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第5の概略図

図5のように、本実施形態の本装置1Eは、例えば、前記回収槽4におい

て生成された金属塩水溶液を前記電気分解槽2へ送液する送液手段18を

含む。なお、前記送液手段18の形状及び材質等は、他の送液手段の場合

と同様に、特に限定されない。また、図5では、前記送液手段18は、実

施形態1の前記電気分解槽2への金属塩水溶液の供給のための送液手段1

8と一体のものとなっているが、これに限定されない。したがって、外部

からの金属塩水溶液を供給するための送液手段を、本実施形態における前

記送液手段18と別に設けてもよい。

つぎに、本実施形態の二酸化炭素回収方法の一例を説明する。本実施形態

の二酸化炭素回収方法は、例えば、図5に示す本装置1Eを用いて、次の

ように実施する。なお、本実施形態の二酸化炭素回収方法は、図5の本装

置1Eの使用には限定されない。また、以下の各工程の実施する順序は、

記載の順序に限定されない。したがって、本実施形態の二酸化炭素回収方

法は、例えば、記載された順序と異なる順序で実施してもよく、2以上の

工程を同時に実施してもよい。

まず、実施形態1の電気分解工程、反応工程、塩素ガス供給工程は、本実

施形態においても同様である。また、実施形態2の回収工程は、本実施形

態においても同様である。さらに、実施形態3の回収工程は、本実施形態

においても同様である。そこで、これらの説明は、本実施形態において援

用できる。また、実施形態4の構成を含む場合には、実施形態4における

説明も、援用可能である。

つぎに、本実施形態の送液手段18は、前記陽極電解室20及び前記陰極

電解室21の少なくとも一方に、前記回収槽4において前記炭酸塩含有液

から二酸化炭素ガスを分解して生成する金属塩水溶液を供給する(金属塩

水溶液供給工程)。なお、前記回収槽4は、前記炭酸塩含有液と塩酸との

反応によって、二酸化炭素ガスを発生させ、金属塩水溶液を生成する。例

えば、前記炭酸塩含有液が炭酸ナトリウムの場合、前記回収槽4は、二酸

化炭素を発生させ、塩化ナトリウムを生成する(Na2CO3+2HCl→

2NaCl+H2O+CO2)。このように生成された金属塩水溶液は、

前記送液手段18によって、前記電気分解槽2に送られる。なお、図5で

は、実施形態1に関する図1と同様に、前記電気分解槽2は、隔膜100

で上部から底部まで完全に仕切られている。しかし、これに限定されない

ことは、実施形態1の場合と同様である。例えば、前記電気分解槽2が底

部まで仕切られず、前記電気分解槽2が下部でつながっている形状の場合

には、前記送液手段18の金属塩水溶液の供給は、例えば、前記電気分解

槽2の下部に前記金属塩水溶液を注入し、前記陽極電解室20及び前記陰

極電解室21の少なくとも一方に供給される方法であってもよい。

本実施形態の本装置1Eは、二酸化炭素回収後の水溶液の再利用が可能で

ある。これにより、本装置1Eの利用には、連続的な、また、継続的な二

酸化炭素回収を可能にする効果がある。

【0067】

つぎに、本実施形態の送液手段18は、前記陽極電解室20及び前記陰極

電解室21の少なくとも一方に、前記回収槽4において前記炭酸塩含有液

から二酸化炭素ガスを分解して生成する金属塩水溶液を供給する(金属塩

水溶液供給工程)。なお、前記回収槽4は、前記炭酸塩含有液と塩酸との

反応によって、二酸化炭素ガスを発生させ、金属塩水溶液を生成する。例

えば、前記炭酸塩含有液が炭酸ナトリウムの場合、前記回収槽4は、二酸

化炭素を発生させ、塩化ナトリウムを生成する(Na2CO3+2HCl

→2NaCl+H2O+CO2)。このように生成された金属塩水溶液は、

前記送液手段18によって、前記電気分解槽2に送られる。なお、図5で

は、実施形態1に関する図1と同様に、前記電気分解槽2は、隔膜100

で上部から底部まで完全に仕切られている。しかし、これに限定されない

ことは、実施形態1の場合と同様である。例えば、前記電気分解槽2が底

部まで仕切られず、前記電気分解槽2が下部でつながっている形状の場合

には、前記送液手段18の金属塩水溶液の供給は、例えば、前記電気分解

槽2の下部に前記金属塩水溶液を注入し、前記陽極電解室20及び前記陰

極電解室21の少なくとも一方に供給される方法であってもよい。

本実施形態の本装置1Eは、二酸化炭素回収後の水溶液の再利用が可能で

ある。これにより、本装置1Eの利用には、連続的な、また、継続的な二

酸化炭素回収を可能にする効果がある。

【0069】[実施形態6]

図6を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1F(以下「本装置1F

」ともいう。)の構成の一例を説明する本装置1Fは、実施形態1から5

の各二酸化炭素回収装置の構成に加えて、例えば、前記電気分解槽2に海

水を供給するための送液手段29を含む。実施形態1から5の構成につい

ては、本実施形態の本装置1Fにおいても同様であるので、これらの説明

を援用できる。なお、図6は、図3に係る二酸化炭素回収装置の構成に、

本実施形態で加えられた構成を含めた内容の概略図である。

図6 本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第6の概略図

図6のように、本実施形態の本装置1Fは、例えば、前記電気分解槽2に

海水を供給するための送液手段29を含む。なお、前記送液手段29の形

状及び材質等は、他の送液手段の場合と同様に、特に限定されない。

本実施形態の二酸化炭素回収方法は、例えば、図6に示す本装置1Fを用

いて、前記電気分解槽2に海水を供給して実施する点を除き、実施形態1

から5の二酸化炭素回収方法と同様である。なお、海水は、前記送液手段

29を用いて、前記陽極電解室20及び前記陰極電解室21の少なくとも

一方に供給される。なお、実施形態5の金属塩水溶液の供給の場合と同様

に、前記電気分解槽2の構造によって、海水の供給は、例えば、前記電気

分解槽の下部に注入される方法であってもよい。また、各工程の実施する

順序が限定されないことは、他の実施形態の場合と同様である。

本実施形態の本装置1Fは、海水を利用した二酸化炭素回収が可能である。

なお、本装置1Fを大型タンカーに載せれば、本装置1Fは、海水を電気

分解しながら、電気と水素を得て、二酸化炭素を固定化し、海水中のカル

シウムイオンを利用して炭酸カルシウムを生成することができる。

【0073】[実施形態7]

図7を用いて、本実施形態の二酸化炭素回収装置1G(以下「本装置1G

」ともいう。)の構成の一例を説明する。本装置1Gは、実施形態2又は

3の各二酸化炭素回収装置の構成に加えて、例えば、前記回収槽4に海水

を供給するための送液手段41を含む。実施形態2又は3の構成について

は、本実施形態の本装置1Fにおいても同様であるので、これらの説明を

援用できる。なお、図7は、図3に係る二酸化炭素回収装置の構成に、本

実施形態で加えられた構成を含めた内容の概略図である。また、本実施形

態には、実施形態6の構成を加えてもよい。

図7 本開示にかかる二酸化炭素回収装置の構成の一例を示す第7の概略図

【0074】 図7のように、本実施形態の本装置1Gは、例えば、前記

回収槽4に海水を供給するための送液手段41を含む。なお、前記送液手

段41の形状及び材質等は、他の送液手段の場合と同様に、特に限定され

ない。本実施形態の二酸化炭素回収方法は、例えば、図7に示す本装置

1Gを用いて、前記回収槽4に海水を供給して実施する点を除き、実施形

態2又は3の二酸化炭素回収方法と同様である。また、各工程の実施する

順序が限定されないことは、他の実施形態の場合と同様である。さらに、

実施例6の各工程を含むものであってもよい。

本実施形態の本装置1Gは、前記回収槽4に海水を取り込むことによって、

例えば、前記反応槽3で生成された前記炭酸塩と海水に含まれる塩化カル

シウムとの反応によって、炭酸カルシウムが生成される。例えば、炭酸カ

ルシウムは、難溶性を有するため、固体の状態で、前記回収槽4の底に沈

殿する。そこで、本装置1Gは、沈殿物を回収することによって、二酸化

炭素を回収することが可能である。例えば、前記炭酸塩が炭酸ナトリウム

の場合、本装置1Gは、前記回収槽4において、例えば、海水に含まれる

塩化カルシウムを加えることで、炭酸カルシウムを生成し、固体の炭酸カ

ルシウムとして、二酸化炭素を回収することができる(Na2CO3+

CaCl2→2NaCl+CaCO3)。

なお、前述の例示は、一例であり、これに限定されない。

本実施形態の本装置1Gは、実施形態6の本装置1Fと同様に、大型タン

カーに載せれば、海水を電気分解しながら、電気と水素を得て、二酸化炭

素を固定化し、海水中のカルシウムイオンを利用して炭酸カルシウムを生

成することができる。(【0078】[実施形態8]につづく)

心に残る歌曲 『津軽海峡・冬景色 石川さゆり』

心に残る歌曲 『津軽海峡・冬景色 石川さゆり』

ジャンル:演歌/歌謡曲 1997年

作詞:阿久悠/作曲:三木たかし

今日の言葉:今年は、台風、竜巻、豪雪、山火事も狂暴化するか

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』