【脱ロスト・スコア論 Ⅵ】

● たまには熟っくりと本を読もう

高橋洋一著 『「成長戦略」の罠―「失われた20年」』

ここでは「失われた20年」の原因をズバリと言い切る。それでは読み進めていこう。

第3章 この国を蝕む「官愚」

■ 法制局の幹部は他省からの出向者ばかり

このような「霞が関文化」の中で、法律面で頂点に立つのが内閣法制局である。

"官庁中の官庁"を自認する財務省でも、内閣法制局にはなかなか頭が上がらない。

予算案のほうは完全に自前でコントロールできるが、法律案はそうもいかない。閣法

を出す場合、内閣法制局審査を受けなければいけないのである(「内閣法制局設脱法」

第3条)。

係長、課長補佐クラスの若手が実際に審査を受けるのだが、課長クラスの内閣法制

局の参事官が彼らを猛烈にしごく。その審査も10時間、徹夜などざらのことだ。財務

省の幹部も、内閣法制局の参事官や部長へ挨拶に出向く。私の官僚時代、場合によっ

ては「接待」まであった。これはどの省庁も同じだろう。何しろ内閣法制局の審査を

パスしなければ開法が提出できず、官僚が権限を振るう前に入り口で頓挫してしまう

からだ。

そのうえ内閣法制局が憲法解釈する「法の番人」ということに祭り上げられれば、

各省官僚が日常行なっている「有権解釈」もそれなりの権威が出てくる。

こうしてご罹威づけ〃のメカニズムを見てくると、内閣法制局のプロパー職員が最

高権威者になると思うだろう。しかし内閣法制局には、プロパーの幹部職員はまず存

在しない。参事官クラスは各省庁からの出向者である。部長などの幹部になるのは、

原則として法務、財務、総務、経産、農水の5省出身者に限られ、そのうち長官にな

るのは農水省を除く4省庁という不文律がある。

安倍政権で任命された故小松一郎長官は外務省出身であり、きわめて異例の人事だ

った。言ってみれば官僚の不文律を打ち破ったわけである。こうなると官僚の結束力

が高まり、安倍政権批判が霞が閣内部から出てきても不思議ではない。実際、私が官

邸にいた第一次安倍政権では、公務員制度改革を行なうときに、官僚サイドから「倒

閣運動」が出てきたくらいである。

集団的自衛権の容認について、政策論としていろいろな議論があるのは当然だ。し

かしその一方で、小松氏就任以前の内閣法制局が「集団的自衛権の行使は違憲」のス

タンスを墨守し、「一切の解釈変更は許さない」とするのは行き過ぎだろう。なぜな

ら官僚主導を全面的に肯定することとなってしまうからである。安倍政権による7月

の閣議決定以後、大森政輔氏(元法務省参事官)、阪田雅裕氏(元大蔵省審議官)ら

歴代の内閣法制局長官が批判の声を上げている。

では集団的自衛権は、国際法でどのように位置づけられているのか。予備知識を簡

単に記しておこう。

多少なりとも国際法を勉強した者なら、集団的自衛権が国連憲章51条に規定されて

いることを知っている。

《この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合

には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの

間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない》(原文ママ)

つまり「安保理が行動するまでの間、個別的自衛権と集団的自衛権で凌げ」という

わけだ。

さらに個別的自衛権も集団的自衛権も、ともに個人の正当防衛を想定すると理解し

やすい。欧米ではしばしば、そうしたアナロジー(類比、比論)で個別的・集団的自

衛権が語られるが、日本でも正当防衛について、刑法36条1項で(急迫不正の侵害に

対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない》

(原文ママ。傍線は引用者)とされている。

もちろん、何でも正当防衛に該当するわけではない。侵害に「急迫性」があり、そ

の防衛行為がやむを得ないものと言えるために、「必要性」と同時に、限度内の行為

である「相当性」が求められている。

ここでのポイントは、正当防衛は自分だけでなく、右記傍線部分にあるように「他

人」を防衛するためにも許されていることだ。たとえば、自分の家族を助けるための

正当防衛もある。これを国家に置き換えると、どうなるか。

個別的・集団的自衛権は国家の正当防衛に近いものとされる。正当防衛と同様に、

相手国の攻撃が差し迫った「急迫性」があり、防衛そのものが「必要性」と限度内の

ものである「相当性」(「均衡性」ともいう)がなければならないとされている。

集団的自衛権は、他の国家を防衛するために許されるものなのだ。もちろん「他の

国家」といっても、同盟関係のように近い関係であることは言うまでもない。そして

「急迫性」「必要性」「相当性」に加え、他の国家は武力攻撃を受けている旨を表明

し、第三国に援助要請することが必要とされている。

■ お役所の「庭先掃除」とは?

つまり、自己の防衛のための権利が個別的自衛権であり、他人のための権利が集団

的自衛権――これだけのシンプルな話なのだ。もし集団的自衛権を否定すれば、正当

防衛を否定することになる。それではノーマルな考え方とは言えない。

国際標準のコモンセンスに照らせば、「集団的自衛権の行使は制約されている」な

どと言ったとたん、驚かれる。そして非常にセルフィッシュ(利己的、自分勝手)だ

と思われてしまう。

防衛行動としての武力行使は正当防衛と同義だ。前述のとおり正当防衛は「自己ま

たは他人」を守るための行為なのだから、同盟関係にある他国が攻撃を受けた際、敵

国に武力行使=正当防衛をしないのは、家族が襲われたときに放っておくのと同じと

見なされる。それは国際常識からかけ離れた感覚なのだ。

※ここでは、国家間の関係を家族関係と喩えているが、そのような喩えが「正当性」をも

つものか注意深く精査していかなければならないと、わたしは考えている。

実はこうした利己的な考え方が、霞が関官僚の仕事ぶりと瓜二つなのである。

よく日本の役所は「縦割り行政」と呼ばれ、管轄外の仕事を一切しないことで批判

にさらされてきた。これを霞が関文学の世界では、別名「庭先掃除」と言う。読んで

字のごとく、自分の家の庭だけ掃除すればよい、それ以外は知ったことではない、と

する考え方だ。官僚たちは平気で「庭先掃除」という霞が関用語を使う。

庭先掃除が仕事上の命題であるがゆえに、国内では「案件のたらい回し」や「省益

(だけ)追求」がまかり通り、世界に対しては「集団的自衛権は行使しない」とする

内向きなロジックを打ち立ててしまうことになる。

自宅の庭はせっせと掃除する。ところが、仲良しのお隣さん宅に不審者が侵入して

庭を荒らそうとしても、「ダメ」とさえ言わずに知らん顔。それでは本来的な正当防

衛と言えないし、世界諸国から「なんて利己的なのだ」と非難されるだけなのだが、

日本の官僚は「庭先掃除」が大好きなのだ。いや、庭先掃除以外できないのである。

内閣法制局が集団的自衛権の行使を違憲とし、解釈変更を許さないのは、やはり庭

先掃除にしか興味がない官僚の悪弊によるものと私は推測する。

繰り返すが、官僚は行政・立法・司法の三権をすべて支配したがっている。そのた

めに "権限" と "権威" を掌中に収めようとする。内閣法制局が「法の番人」という

箔づけを施し、集団的自衛権についての憲法解釈で最高裁を超越するかのように振る

舞うのは、その一例だ。

ここは三権分立の原点に戻るべきである。合理的な範囲で行政府が憲法解釈するの

はいいが、それには当然、政治の責任が伴う。もし国民が、そうした行為を憲法に違

反すると思うのなら、選挙で政治家に審判を下すとともに、選挙における「一票の格

差問題」のように裁判で訴えればよい。違憲立法審査権は憲法81条により、最高裁に

あるからだ。

※ここで著者は重要なことを述べている。「三権分立の原点に戻るべきである」と。原点

回帰できないものそのものが「官制」の”悪しき伝統的な業”であると―そう指摘して

いるのだろうと。

第4章 成長できない国会

■ 「失われた20年」を産み出したのは日銀だ

日本経済を指して「失われた20年」と呼んだのは、2010年ごろのことだったと

記憶する。それから4年あまりが経過し、もはや「20年」どころではなくなった。

アベノミクスの「第1の矢」効果で2013年度(2013年4月~2014年3

月)は改善状況を示したものの、消費税増税という愚作がマイナス効果をもたらすこ

とは1章で述べたとおりである。「失われた20年」が、さらに30年、40年と "アディ

ショナル・タイム"(あるいは "延長戦"を重ねないとも限らない。

なぜ、1990年以降の20年が「失われた」のか。それを検証するためには、「失

われる」前のバブル期まで遡らなければならない。

1980年代後半のバブル景気については、地価高騰やバブル紳士の暗躍など、負

の歴史のように振り返られることが多い。現在でも市況が過熱気味になると「バブル

再来」という言葉が批判的に使われ、反経済成長的な心理が広がる要因にもなってい

るようだ。

バブル期とは、一般的には1987年から1990年までを言う。

この期間、株価は上昇を続けた。1万5000円台だった日経平均は、1989年

12月29日(大納会の日)に3万8915円にまで上昇した。

マクロ経済を見てみると、名目経済成長率が5%~8%、実質経済成長率が4%~

5%。失業率が2%~2・7%程度、インフレ率がO・5%~3・3%と、今からは

想像できないほどの好調ぶりである。

ただし多くの人は、バブル期の対応で致命的な間違いがあったことを知らない。私

はここで「政策失敗でバブルの後遺症が大きくなった」ということを述べたい。

そもそも、バブルは金融緩和が原因で、 "バブル潰し" のために日銀の金融引き締

めは正しかったとされている。だが、はたしてそうだろうか。

私は当時、大蔵省証券局にいてバブルを目の当たりにした。バブル是正のために証

券規制を実施した担当官だった。現場感覚から言えば、バブルは証券・土地規制の抜

け穴によって、証券・土地のみで起こったことであり、その是正には証券・土地規制

の適正化で十分だった。金融引き締めは余計なことだったのだ。

私は当時、大蔵省証券局にいてバブルを目の当たりにした。バブル是正のために証

券規制を実施した担当官だった。現場感覚から言えば、バブルは証券・土地規制の抜

け穴によって、証券・土地のみで起こったことであり、その是正には証券・土地規制

の適正化で十分だった。金融引き締めは余計なことだったのだ。

バブル期、株や土地の価格は上がっていたが、一般物価(普通の財とサービスの価

格)はそうではなかった。

通達の効果は抜群だった。1989年末に史上最高値をつけた日経平均株価は、そ

の直後に急落した。

ただし、株式規制だけを適正化してもバブルの是正にはつながらない。株式投資と

いう行方を失った資金が土地(不動産)に流れ込む。それを抑止するために、199

0年3月には大蔵省銀行局長通達《土地関連融資の抑制について》を出し、不動産向

け融資の伸び率を総貸出の伸び率以下に抑える措置をとった。これで株式と土地のバ

ブルは消えた。

検査などで私が見た光景――それはほとんど違法と言えるような、証券会社の営業

である。顧客に対して損失補填を約束しながら株式の購入を勧めていた。その購入資

金を顧客の自己資金で賄うのではなく、銀行が融資するというパターンも横行してい

た。これは何も株式に限らず、土地の購入でもよく見られたケースだ。

そこで大蔵省内で検討した結果、大蔵省証券局通達《証券会社の営業姿勢の適正化

及び証券事故の未然防止について》を出し、証券会社が損失補償する。"財テク"を営

業自粛、事実上禁止した。1989年12月26日のことだが、この通達の起案者は私で

ある。

※この当時、1990年3月当時「総量規制」が大蔵省から金融機関に対し行政指導が行われ

れている―1991年12月に解除されるまで、1年9ヶ月続いた。バブル崩壊後に金融機関

の破綻処理を行った、元大蔵省銀行局長西村吉正によると、総量規制が出された当時は、

なぜもっと早く実施しなかったとの批判はあっても、なぜ実施したとの批判は、あのこ

ろの状況を知るものからすると理解しがたいとしている。新聞論調でも「景気に配慮、

尻抜けも」(日経)、「地価抑制の効果は疑問」(東京)など、手ぬるいとの批判はあ

ったが、厳しすぎるとの批判は無かったと思う、発言している。

一方、日銀も動いていた。当時の日銀の金融政策は、公定歩合(日銀から民間銀行

への貸出基準金利。2006年8月から、この呼称は使われていない)の操作であ

る。公定歩合を上げることを、日銀官僚は「勝ち」と言い、下げると「負け」という

言い方をしていた。すなわち金融引き締めが「勝ち」で、緩和が「負け」である。

この表現を使えば、1980年8月に公定歩合を9%から8.25%に引き下げて以

来、1987年2月に3%から2・5%に引き下げるまで、日銀は「10連敗」を記録

していた。これをバブルがピークを迎える1989年5月、2・5%から3・25%に

引き上げて、11連敗するのを食い止めたのである。

その年の12月、それまで副総裁だった三重野康氏が第26代日銀総裁に就任した。彼

は「勝ち」を続けたかったのかもしれない。就任直後の1989年12月、そして19

90年3月、8月と「勝ち」が続き5連勝、公定歩合は6%にまで上昇した。このと

き三重野氏はマスコミなどから「平成の鬼平」と称賛された。

私は大蔵省から日銀を見ていて、この金融引き締めには奇妙な違和感を覚えた。日

銀は「物価の番人」と言うが、その「物価」には株や土地の価格は含まれていない。

であれば、株や土地の値上がりは、大蔵省や国土庁がまず対応すべきだろう――こう

した思いが違和感の正体である。

そんな疑問を抱いたまま、私は客員研究員としてプリンストン大学へ留学した(1

998年~2001年)のだが、プリンストンで当時、経済学部長だったベン・バー

ナンキ(前FRB議長)と会って話したとき、私の疑問は氷解した。「インフレ目標

の "物価" には株や土地の資産価格が含まれるのか」と問いたところ、バーナンキは

言下に「含まれない」と答えたのだ。

そこで、ひとつの思考実験をしてみよう。それは「もし、バブル時にアベノミクス

のようなインフレ目標2%があったら」というものである。

インフレ目標2%では、上下1%の誤差は許される。ということは、バブル時には

物価は安定していた(インフレ率0・5%~3・3%)のだから、特に金融政策での

対応は不要となる。この意味で日銀の金融引き締めは間違いである。

たしかに金融緩和は資産価格に影響を与えるが、バブルになった場合には、その要

因を見きわめる必要がある。1980年代後半の日本のバブルについて、政策担当者

としての私の現場感覚では、前述したように証券会社や金融機関の違法まがいの取引

が発生要因であった。金融緩和ではない。それを勘違いした日銀が金融引き締めを行

なったとしか思えない。

そして日本のバブルは崩壊した。

黒田東彦氏が総裁に就任するまで、日銀はインフレ目標の導入を毛嫌いしてきたわ

けだが、それはバブル時のミスを糊塗するためだったのかもしれない。

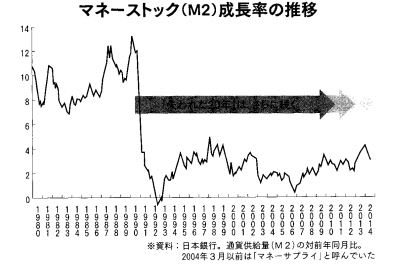

日銀の失敗は、その後の日本経済にとって大きかった。バブル崩壊の損失を大きく

しただけでなく、「バブル潰しは正しかった」と言い張り、その後の金融引き締めを

すべて正当化してきたからである。1990年代以降の20年を「失われた時代」にし

た張本人は、日銀であると私は考えている。

日銀に限らず、官僚は自らのミスを認めない。「私が間違っていました」とは、口

が裂けても言わない習性を持っている。そう、私が繰り返し指摘してきた「官僚の無

謀性」だ。間違いを犯さない人間などいないのに、官僚は自己正当化を図る。これは

一度間違えると、無謬性にこだわるあまり、その後はずっと間違えつづけるというこ

とを意味している。国民はたまったものではない。

金融引き締め下で、「お金の量をちょっと増やしてみなさい」と日銀に提言しても、

「いや、引き締めは正しかったし、今も正しい。お金(の量)を増やすなんて、とん

でもない」と反論する。その間違った反論が20年(以上)、続いてきてしまった。上

のグラフで一目瞭然だが、お金の量(マネーストック)の伸び率は1990年を境に

急降下したままである。

官僚の間違いを正すのは政治家の役目だ。ようやく安倍総理が正したのが、アベノ

ミクスの「第1の矢」だったというわけである。バブル崩壊以降、是認されてきた日

銀の金融引き締めを、安倍総理は「そうではないだろう」と言って否定した。すなわ

ちアベノミクスとは、官僚制との戦いという側面を持ち合わせているのだ。

■ 「絶対確実」しか求めない

官僚が自分の間違いを認めない(百歩譲って「認めたがらない」)のは、裏返すと、

つねに100%の確実性を求めるということでもある。

成長戦略の"キバセン"(基盤技術研究促進センターノ2章)でも「まだ成果は出て

いないが、こうすれば大丈夫」と大見得を切った官僚のことを紹介した。しかし、そ

の「大丈夫」は当人が思い込んでいるだけで、実際のところは分からない。

特に基盤技術のような科学の分野では、科学的な発見などを工業化してビジネスに

生かすのが目的だが、それには長い期間がかかるし、産業化できるかどうかは未知数

だ。「100%大丈夫」という判定などできるはずがない。ただし、そこに誠実さと

合理性を求めるなら、100%は論外だが「パーセンテージ」、すなわち確率を持ち

込めばよいのではないか。

私は財務官僚時代、正確を期すために、よく確率的な話をした。しかし、である。

私が数字としての確率を織り込んでしゃべると「高橋はいい加減だ」「曖昧だ」と返

されてしまうのだ。

ひとつの事例を紹介しよう。財務省は地方公共団体に財政融資として貸付を行なっ

ていた。その貸付金(地方公共団体にとっては借入金)の返済にあたり、旧大蔵省の

省令で[繰上償還」(投資信託などで言う繰上償還とは異なる)という制度があるの

だが、ここで確率が重要な意味を持つ。

一般の住宅ローンに置き換えると分かりやすいだろう。住宅ローンを金融機関から

借りて住宅を購入(新築も)するとき、その金利は変動型と固定型に大別できるが、

固定を希望する人のほうが多い。

現在の実勢状況は措いて、たとえば景気のよいときに4%の固定金利で住宅ローン

を組んだAさんがいたとする。その後、不景気で金利が下がると、目先の利くAさん

は他の銀行から2%で借りて一括返済しようと考えた。金利負担が楽になる。これが

ローンの元金返済分を前倒しする「繰上返済」(繰上弁済とも言う)で、財政融資に

おける繰上償還も本質は同じだ。

もちろん、ローーンの利用者がそのように考えるのは普通のことだから、金融機関の

ほうも工夫を怠らない。かつては繰上返済を認めないようなパターンも見られた。だ

が、それでは利用者も離れるので、ローン契約時の金利をちょっと高く設定するよう

にしたのだ。本来は4%のところを、繰上返済を想定して5%とか6%にする。なぜ

なら、そうしておかないと、繰上返済を受けるときに金融機関が損失を被ってしまう

からである。

このとき、金融機関は確率で考える。景況による金利の動向を予測し、金利の変動

に応じた繰上返済の規模を想定する。「金利が何%になったら、どれくらいの繰上返

済が来るか」と確率を織り込み、そのうえで最初の貸付金利を決めるのだ。そうすれ

ば利用者からの繰上返済を受けても、金融機関としては初めに高い金利を頂戴して

いるから、懐は痛まない。これが合理的かつ世界的な手法なのだ。

ただし、いくら合理的だと言っても確率の世界であるから、金融機関が取りっぱぐ

れてしまう確率もある。いくら最初に高い金利を設定していても、繰上返済のほうが

多くて金融機関が損をするという確率は「ゼロ」ではない。

それでも確率的にはそこそこになるような金利をつけて、顧客満足度との均衡を図

るのである。「繰上返済、オッケーでーす」とセールスするほうが、金融ビジネスと

して成立しやすいのは当然だ。ちなみに金利の計算には「オプション理論」という数

理ファイナンスを用いる。

※ブラック・ショールズ・モデル:ブラックショールズモデルとは、金融工学におけるオ

プションの価格決定の際に必要な計算モデルのこと。

■ 「リスク」と「不確実性」を嫌う文系思考

財務省による地方公共団体への財政融資に戻ると、繰上償還(繰上返済)の要望は

やはり多い。私が財務省にいた当時もそうだった。そのとき私は省内でこう話した。

「要望があるのだから、繰上償還を認めないわけにはいかない。計算式に基づいて金

利を設定し、最初から高めの金利(割増金利)をつければ損得はない」

しかし賛同を得るのは難しかった。数学的な話が難解だったせいかもしれないが、

前述のように確率論だから、「ひょっとしたら財務省が損をするケースもあるのか」

と聞かれる。当然、私は「少しはその可能性もあります」と答えた。すると「そんな

曖昧な話じゃダメだ」「100%確実でなければいけない」などと、非難言々である。

役人はリスクを冒さない。つねに「絶対確実」を要求する。すると、先はどの住宅

ローン金利(繰上返済可)で言えば、4%を6%にするのではなく、8%程度にまで

高くしなければならないことになる。過剰を通り越して無謀な金利だ。

いくら私が「オプション理論で算出した金利は、95%の確率で大丈夫です」と主張

しても、聞く耳を持だない。「なぜ995でよしとするんだ。100になるまでやれ」

とこうである。

彼ら官僚にとっては「確率」も「リスク」も「不確実性」も、すべていい加減なも

のに映るのだろう。理系出身の私としては、こうした思考は東大法学部に象徴される

文系由来だと思えてならない。失敗を極度に恐れ、責任を負わない習性が、官僚には

染みついている。

ところが、絶対確実な高金利でなければ繰上償還を実施しないとする一方で、低金

利でも繰上償還を受けてしまうという財務省の驚くべき現実があったのだ。それには

「政治」が絡んでいる。お察しのとおり、政治家の「口利き」によって、低い金利で

の繰上償還を認められる地方公共団体がけっこう存在したのである。

有力な政治家が「よろしく頼むよ」とばかりに介在してきたとき、財務省は「今回

はあの先生に貸しをつくれるから」と言ってオーケーサインを出した。「先生」を担

ぎ出した地方公共団体は、低金利だから大喜びしただろうが、財務省の行為はきわめ

て選別的かつ恣意的、依怯聶叙の塊で、とんでもないことである。

民間金融機関にたとえるなら、有力顧客だけは繰上返済を認め、他の客は門前払い

ということだ。そんな商売が発覚すれば、その金融機関は潰れるだろう。しかし財務

省の場合、すべて役所の中で完結してしまうから、国民には知らされない。本書で初

めて公然化するのだ。

私は、そうした非合理きわまりない政治的案件を非難して、しょっちゅう「もっと

合理的にやったらどうですか」と担当課長に進言していたのだが、彼は私に怒るだけ

だった。まあ、その課は後年、結果的に "お取り潰し" になったのだが。

高橋洋一 著 『「成長戦略」の罠―「失われた20年」は、さらに続く』