● 窓なし旅客ジェット機って ?

フレキシブルエレクトロニクス関連の製造技術を開発する英国のCentre for Process Innovation (CPI)

は、フレキシブルで大面積の有機エレクトロルミネッセンス・スクリーン技術を複数のメーカーと

共同で開発していることを公表したという。それによると、下図のような、旅客用航空機の床以外

の内壁全面に同スクリーンを壁紙のように貼り、窓の代わりに外部の映像を映すという想もの。

CPI社によれば、旅客機の窓をなくすことで、強度を保ちながら、あるいは強度を高めながら機体を

より薄く、軽くできるとする。その結果として燃料を大幅に低減することを狙うものだという。窓

をなくすことで乗客に閉塞感を与えないようにするため、CPI社は旅客機の内装に大面積の有機エレ

クトロルミネッセンス・スクリーンを貼り、そこに飛行中の外部の景色やさまざまな情報を映し出

すことを想定。CPI社が公開イメージビデオでは、あたかも、壁のない飛行機に乗っているかのよう

な体験ができるとアピールしている。映像の代わりに白色光を点けることで照明代わりにもなると

いう。CPI社などが開発している有機エレクトロルミネッセンス・スクリーンは、輝度は、100cd/m2

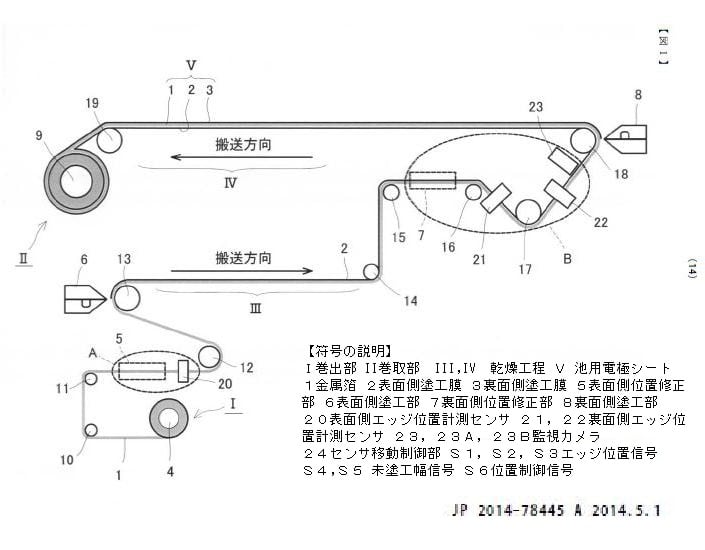

でやや暗く、一方、映像の解像度は150dpiで、2万時間の寿命を見込む。現在、ロール・ツー・ロ

ールによる量産技術を開発中で、向こう約5年で本格的な量産が可能になるという。

これに似たアイデアはかつてブログ掲載したことを思い出す(『瞬間空間移動システム』)。この

ニュースを見たとき、”いよいよ、有機エレクトロルミネッセンス・スクリーン時代に突入しつつ

あるのだ!?”とチョットした興奮を憶えた。これは面白い。

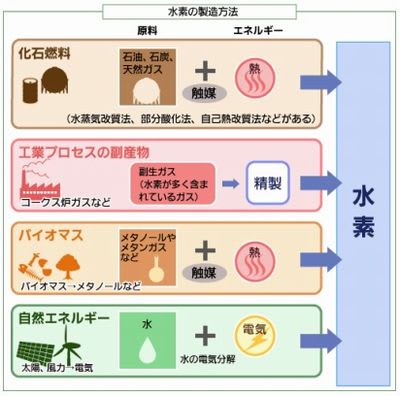

● 水素で再生可能エネルギーの出力変動を吸収

NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が2014年度中に「水素社会構築技術開発事業(水

素エネルギーシステム技術開発)」を開始する。このプロジェクトで開発する水素関連技術には、

(1)水素を利用し再生可能エネルギーの出力変動を吸収するシステム――太陽光や風力による発

電設備は天候の影響を受けて出力が変動するが、電力の安定供給の面で大きな課題である。出力の

変動により生まれる余剰電力を電気分解して、水素を製造する(下図参照)。欧米では「Power to

Gas」と呼ばれていて、電力を水素ガスに変換して貯蔵する方法として各国で技術開発が進められ

ている。

(2)もう1つは、水素発電システムである。水素を燃料に使って発電できるガスタービンなどを

開発し、二酸化炭素を排出しない水素発電の実用化を推進し、水素発電は再生可能エネルギーから

変換した水素を再び電力として再利用するための重要な技術となる。この2つの開発テーマと市場

調査を合わせて、2017年度までの33年強をかけてプロジェクトを進めていくとする。事業者との

共同研究か委託方式で実施するために、10月24日から公募を開始。2015年1月までに共同研究・委

託先を決定して、2月から開発に着手する方針という(下図参照/水素発電のロードマップ)。

尚、この計画はできるだけ前倒しにした方が良いと考えている。

● ソーラー・マイクロインバーターがインバージョン ?!

日本国内では全くといってよいほど導入が進んでいない太陽光発電向けのマイクロインバーター。

欧米では同技術の優位性が評価されており、パワーコンディショナーを追い込むほど導入数が増え

ている。パワーコンディショナーは使わない。直流を交流に変換する20cm角程度の装置「マイクロ

インバーター」を太陽電池モジュールごとに接続し、太陽電池モジュールからその場で交流を取り

出すという方式(上図)。従来のパワーコンディショナーを集中制御だと考えれば、マイクロイン

バーターは分散制御に相当する。パワーコンディショナーもマイクロインバーターも直流を交流に

変換するという意味では同じ機能を備えている。パワーコンディショナーは複数の太陽電池モジュ

ールを直列に接続したストリング単位で、得られる電力を最大化しようと動作することに対し、マ

イクロインバーターは1枚の太陽電池モジュールだけを最適化する。

上図のシステムには次のような4つの特徴(利点)がある。

(1)もう少し電力が欲しい」という場合、太陽電池モジュールを1枚単位で増設できる。1枚だ

け大出力のモジュールを追加することも可能だ。モジュールの特性を合わせる必要がないから

だ。このため、パワーコンディショナーを用いた場合よりも、一般には得られる電力の量が多

くなる。

(2)太陽電池モジュールの故障や、影にも強い。故障したモジュール、影が当たったモジュール

の出力だけが下がり、隣のモジュールは正常に動作し続ける。システム全体への影響が小さい。

(3)設置工事も楽になる。もともと交流を通している宅内配線と接続しやすく、システム拡張が

たやすい。マイクロインバーターにコンセントプラグが付いており、これを家庭用コンセント

に差し込むだけで動作する製品もある。「プラグインソーラー」と呼ぶ。

(4)設置スペースでも有利だ。パワーコンディショナーの専用スペースを用意する必要がないた

めだ。小ぶりな家屋ではありがたい。(5)ただし、マイクロインバーターにも「欠点」はあ

り、太陽電池モジュールの数だけ装置を用意しなければならず、モジュールの枚数が多いと、

パワーコンディショナーよりも割高になるのだが、パワー・コンデョショナと比べて0.2~0.3

米ドル/Wほど割高になるが、出力の最大化や設置コストの削減、メンテナンス費用の削減によ

って、初期コストの高さを回収でき問題ないといわれている。

米国の調査会社であるIHSが2013年8月に発表した資料によれば、マイクロインバーター市場は米

国に集中しており、2012年には世界市場のうち、72%のシェアを占めたという。2013年には米国の

住宅市場の40%がマイクロインバーターを採用し、パワーコンディショナーが少数派に転落する可

能性が高いと予測する。2017年のマイクロインバーターの世界市場は2.1ギガワットまで成長する

見込みであるという。これは2013年の約5百メガワットと比較すると4倍の成長に相当する。

こうした状況の中、マイクロインバーターの考え方を蓄電池にまで拡張しようとしている企業があ

る。米国はEnphase Energy社(エンフェイズ エナジー インコーポレイテッド)。同社はマイクロ

インバーターを採用した太陽電池モジュールを、「双方向」マイクロインバーターを用いた蓄電池

と組み合わせる(上図参照)。ここで、双方向とあるのは、蓄電池には充電と放電の逆向きの電流

の流れがあることによる。同社が世界で初めて開発した技術であると主張しているが、双方向マイ

クロインバーターを備えた蓄電池を「Enphase AC Battery」と呼ぶ(下図参照)。

また、同社は2015年下期にも最上図のようなシステムを市場に投入する予定である。全てを交流で

接続する「オールACアプローチ」を採る。マイクロインバーターを備えた太陽電池モジュールと、

双方向マイクロインバーター、蓄電池をパッケージ化した「分散型電力貯蔵システム」として提供

することで、住宅内のエネルギーマネジメントを最適化できるという。制御にはEnphase Energy

Management Systemを利用する。

ところで、エンフェイズ エナジー社は、マイクロインバーターの開発・製造・販売に強みのある企

業だが、蓄電池技術はないため日本で蓄電池を開発・製造・販売するエリーパワーと戦略的提携の

覚書を締結した(2014.10.22)。長期的かつグローバルな提携である。「覚書の詳細な内容は公表

できないものの例えば1年という短期間ではない。エンフェイズ エナジー社は世界市場に販売網を

構築しているため、当社の蓄電池を組み込まれる。

*エリーパワーの発表資料によると、リン酸鉄リチウムを正極材に使用しており、安全性と性能に最

も優れており、長寿命であること。蓄電池を高い品質基準の全自動ラインで製造していることが挙げ

られている。

このように俯瞰してみると、ソーラー・マイクロインバータの方が『デジタル革命』の基本特性に沿っているよう

にみえる。当面、住宅用との棲み分けが考えられるが、将来的にはソーラー・マイクロインバータに集約され

ると考える。