![]() それでも地球は動く。 ガリレオ・ガリレイ

それでも地球は動く。 ガリレオ・ガリレイ

Yes it does move. Galileo Galilei

新しい真理を唱えると、必ず旧来の秩序と衝突し、異端邪説として

迫害を受ける。しかもなお、その真理なるを信じ、じっとその迫害に

耐える。およそこれより勇気のいるものはないであろう。

※ does は強意を示す。

15 Feb 1564 – 8 Jan 1642

へら鹿キャンプ

テントの入り口まで歩いていくとき、

ほかのみんなは眠っている。頭上の星は、

生まれてこのかた僕が見たどんな星より

明るく、そして遠くにある。

十一月の月は、谷間の空に浮かんだ

幾つかの黒雲を追い立てている。

その向こうにはオリンピック山脈。

僕は迫り来る雪の匂いをかげそうな気がした。

僕らの馬はロ≒フを巡らせた小さな

囲いの中で草を食べていた。

丘の斜面からは泉の音が

聞こえてくる。それは僕らの泉だ。

もみの木のてっぺんを風が吹き過ぎていった。

その夜まで僕は森の匂いというものもかいだことは

なかった。そういえばヘソリー・ハドソンと

その水夫たちが新世界の森の匂いを、何マイルも

離れた海上でかぐことができたというのを本で

読んだことがあったな。そして次なる想い

僕はこの先、本なんか一冊も手に取らずとも

楽しく人生を送れそうだ。

僕は月光に両手をかぎして

そして感じた、今夜、僕はどんな

男や女や子供のためにも、指一本

動かせない。引き返して

自分の寝袋に入った。

でも僕の両目は閉じようとはしなかった。

その翌日僕はクーガーの糞と

へら鹿の糞を発見した。でもその近辺を

馬に乗ってしらみつぶしに踏破し、

山を越えて、雲の中を抜け、

古い林道を辿ったけれど、へら鹿なんて

ただの一頭もみつからなかった。みつからなくても僕はちっとも

かまわなかったが、それでも準備だけはしていた。

みんなから離れて、肩にライフルを

かけて。あるいはじっさいに殺せたかも

しれないなと僕は思う。

とにかくぶっぱなしてはいただろう。

そこを撃てと教えられた場所を

肩の後ろの心臓と

肺のところを。「やつらは逃げるかもしれない、

しかし遠くまではいけないよ。

だって考えてもみな」と友だちは言った。

「心臓に鉛を一発食らって、いったいどれくらい

遠くまで逃げられると思う?」場合によるね、

場合によるんだ、それは。でもその日には、

僕はたとえ何にだって引き金を引くことが

できただろう。あるいはできなかったかもな。

暗くなる前にキャンプに

戻る、それ以外のことはもう

たいしたことじゃなかった。なんと素晴らしい

生き方だろう! なんだって、もう

たいしたことじゃないというのはね。

僕は自分を深く深く見つめた。

そしてまた、僕はあることを理解した。

僕の人生がその森の中で、僕のもとにさっと戻ってきたときに。

そして僕らは装備をほどいた。そこで僕が

最初にやったのは、熱い風呂に入ること。

それからこの本に手をのばす。

もう一度、冷酷になり、無慈悲になる。

冷血。すべての神経が張りつめる。

殺す用意はでぎているか、否か。

Elk camp

Everyoneelse sleeping when I step

to the door of our tent. Overhead,

stars brighter than stars ever were

in my life. And farther away.

The November moon driving

a few dark clouds over the valley.

The Olympic Range beyond.

I believed I could smell the snow that was coming.

Our horses feeding inside

the little rope corral we’d thrown up.

From the side of the hill the sound

of spring water. Our spring water.

Wind passing in the tops of the fir trees.

I’d never smelled a forest before that

night, either. Remembered reading how

Henry Hudson and his sailors smelled

the forests of the New World

from miles out at sea. And then the next thought–

I could gladly live the rest of my life

and never pick up another book.

I looked at my hands in the moonlight

and understood there wasn’t a man,

woman, or child I could lift a finger

for that night. I turned back and lay

down then in my sleeping bag.

But my eyes wouldn’t close.

The next day I found cougar scat

and elk droppings. But though I rode

a horse all over that country,

up and down hills, through clouds

and along old logging roads,

I never saw an elk. Which was

fine by me. Still, I was ready.

Lost to everyone, a rifle strapped

to my shoulder. I think maybe

I could have killed one.

Would have shot at one, anyway.

Aimed just where I’d been told–

behind the shoulder at the heart

and lungs. “They might run,

but they won’t run far.

Look at it this way,” my friend said.

“How far would you run with a piece

of lead in your heart?” That depends,

my friend. That depends. But that day

I could have pulled the trigger

on anything. Or not.

Nothing mattered anymore

except getting back to camp

before dark. Wonderful

to live this way! Where nothing

mattered more than anything else.

I saw myself through and through.

And I understood something, too,

as my life flew back to me there in the woods.

And then we packed out. Where the first

thing I did was take a hot bath.

And then reach for this book.

Grow cold and unrelenting once more.

Heartless. Every nerve alert.

Ready to kill, or not.

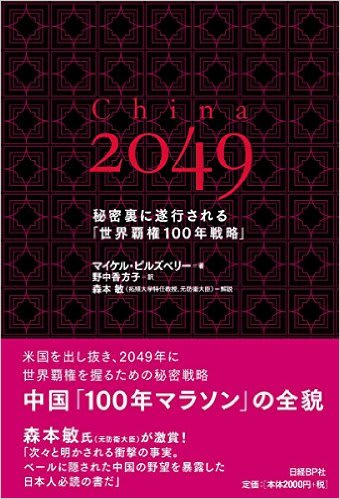

秘密裏に遂行される「世界覇権100年戦略」

マイケル・ピルズベリー 著

野中香方子 訳

ニクソン政権からオバマ政権にいたるまで、米国の対中政策の中心的な立場にいた

著者マイケル・ピルズベリーが、自分も今まで中国の巧みな情報戦略に騙されつづ

けてきたと認めたうえで、中国の知られざる秘密戦略「100年マラソン(The Hundred-

Year Marathon) 」の全貌を描いたもの。日本に関する言及も随所にあり、これから

の数十年先の世界情勢、日中関係、そして、ビジネスや日常生活を見通すうえで、

職種や年齢を問わず興味をそそる内容となっている。

序 章 希望的観測

第1章 中国の夢

第2章 争う国々

第3章 アプローチしたのは中国

第4章 ミスター・ホワイトとミズ・グリーン

第5章 アメリカという巨大な悪魔

第6章 中国のメッセージポリス

第7章 殺手鍋(シャショウジィエン)

第8章 資本主義者の欺瞞

第9章 2049年の中国の世界秩序

第10章 威嚇射撃

第11章 戦国としてのアメリカ

謝 辞

解 説 ピルズベリー博士の警告を日本はどう受け止めるべきか

森本敏(拓殖大学特任教授・元防衛大臣)

第3章 アプローチしたのは中国

東の呉と組み、北の魏と戦う-『三国志演義』(配元前200年)

毛主席への覚え書き(1969)より引用

1971年に当時のリチャード・ニクソン大統領が中華人民共和国と前向きな交渉

を始めたのは、実に先見の明ある決断だった長年にわたってアメリカ人は歴史上の偉

業のIつとしてこう教わってきた。常に戦略的だったニクソンと、安全保障を担当す

る哺佐官、ヘンリー・キッシンジヤーは、中国と手を結べば、はるかに大きな脅威で

あるソビエト連邦に対抗するうえで有利になると考えた。歴史から浮かび上がってく

るニクソンのイメージは、チェスのプレーヤーのごとく何手も先を見越して、他の国

と国を戦わせる戦略家だ。

確かに、アメリカが中国に対して懐を開いたのは賢明な選択であったし、冷戦のピ

ーク時にそうした同盟関係を結ぶことには正当な理由があった。しかし、多くの人は

(たとえ知っていたとしても)忘れているが、この交渉を始めたのは、ニクソンでも

なければキッシンジャーでもなかった。就任後の数カ月問、彼らが焦点をあてていた

のは、ソビエトとの関係改善であり、中国とじやれあってソ連の憤怒をかき立てる気

などまったくなかった。多くの意味で、ニクソンが中国を訪れたのではなく、中国が

二クソンのところへやってきたのだ。

ニクソンにかぎらず、アメリカ大統領に対する中国の戦略は常に、秀逸な即興の産

物だったようだ。アメリカ政府の主要プレーヤーの政治姿勢を如才なく見きわめ、そ

れに合わせて常に戦略を変えていたのだ。さらに、アメリカに関する勢の評価におい

て、中国の指導者は戦国時代に非常に重視されたもの、つまり、敵の要職に送り込ん

だスパイに助けられた。

40年間、CIAの職員だったラリー・ウー・タイ・チン(金夭怠)は、1985

年に数十年にわたるスパイ活動容疑で告発された,無数の機密文書を中国に提供した

とされ、1986年、有罪判決が下った。法廷で彼は、そのようなことをしたのは、

両国の関係を改善させるためだった、と主張した。その後まもなく彼は、独房で窒息

死しているのを看守に発見された。判事の前で彼は、中国政府が欲しいものをすべて

効率的に手に入れられるよう、アメリカの計画と弱点を漏洩した、と認めたらしい(

注1)。

一方、アメリカは、中国の戦略的思考を教えてくれるスパイを持っていなかった。

わたしたちも中国政府の内部文書に近づくすべはないので、本章では、レーガン政権

の終盤にアメリカとの関係改善を図った中国指導者の真の動機を、アメリカ政府の文

書と、その他のオープンソースの情報から明らかにしていこう,

アメリカと違って中国は、自国の指導者がいかにしてニクソンからバラク・オバマ

までの8代の大統領から経済的、軍事的、外交政策的支援をとりつけたかを記した公

式の記録を公開しておらず、これからも公開しそうにない,中国政府には一貫した戦

略があるようだが、それについては、中国の学者によるインタビュー記事や論文に、

一般的な言葉で記されているだけだ,第2章で紹介した中国の戦略の九つの要素は、

中国のこれまでの行動と、今後予想される行動を理解する助けとなるだろう。中国が

策略、勢、忍耐によって、ソ連による包囲を回避しようとしたのは明らかだ。特に、

アメリカの支援を得て自らの力を増強しようとする数十年にわたる中国の作戦全体が、

九つの要素によって動いている。

1960年代末、中国は並外れた野心をあからさまにし、国境を巡ってソ連と衝突

するようになった。この時期の中国が新たな後援者を求めていたのは周知の事実だ。

そして、アメリカを友人(より正確には一時的な同盟国)にするために、毛が頼った

のは、外交官ではなく、軍部の面々だった。

アメリカ人の多くは、この件に中国のタカ派が関与し、秘密裏に対米姿勢を軟化さ

せていたと知れば驚くことだろう。1969年春、毛は4名のタカ派の元帥、陳毅、

聶栄臻煉、徐向前、集剣英を招集した。彼らは、10年に及ぶ忍従に終止符を打ち、ソ

連の脅威になち向かうことをむに求めた(注2)。そして、ソ連と中国に対するアメ

リカの戦略を、「戦う二虎を山頂から眺める」と評した(注3)。つまり、アメリカ

は、共産主義の一国がもう一国をむさぼり食うのを待っていると確信し、それを戦国

時代から伝わる諺で表現したのだ。

1969年5月、毛は元帥らにさらに踏み込んだ提言を求めた,キッシンジャーが

伝える、元帥たちの私設秘書の記録によると、元帥らは「戦略的見地から見て、ソ連

から大規模攻撃を受けた際、中国はアメリカというカードを使うべきか否か」につい

て議論したそうだ(注4)。陳毅は、1939年にスターリンがヒトラーと交わした

不可侵条約を参考にしてはどうかと提案した。

一方、葉朗笑は、劉備が曹操を出し抜いた「赤壁の戦略」を引き合いに出し、「魏、

呉、蜀の三国が対立していた時代の『北の魏に対抗するために東の呉と組む』という

諸葛亮の戦略には学ぶところが大きい]と述べた(注5)。

元帥らは、アメリカは、ソ連が中国を征服するのを怖れていると見ていた。

「アメリカの帝国主義者が一番見たくないのは、中ソ戦争でソ連が勝利を収めること

だ。なぜなら、そうなれば(ソ連は)資源および人的資源において、アメリカより強

力な大帝国を築くことになるからだ(注6)」

字数制限がきてたので、「注釈」までは記入できず次回、掲載。中国共産党の綱領につて

も触れたったが時宜をみて掲載するが、「民主集中制」を否定して「民主自立制」を世界

で初めて構想した40年前を思い出す。その意味で「前衛組織論」を保持するに能わぬこ

とぐらいは日本国民の多くは了解している。

この項つづく