"2019年3月31日(日)

二日目、

16時00分。

寺町地区をあとにして急いで徳島駅に向かいました。

実はこの近くに,

二日目、

16時00分。

寺町地区をあとにして急いで徳島駅に向かいました。

実はこの近くに,

泊まったホテルがありました。

阿波おどり会館に立ち寄れなかったのが残念。

「新町橋」

阿波おどり会館に立ち寄れなかったのが残念。

「新町橋」

徳島城と眉山を結ぶ道の橋

一旦、徳島駅に立ち寄り

バスセンターで帰りの高速バスチケットを買った。

18時発のバスです。

そして、

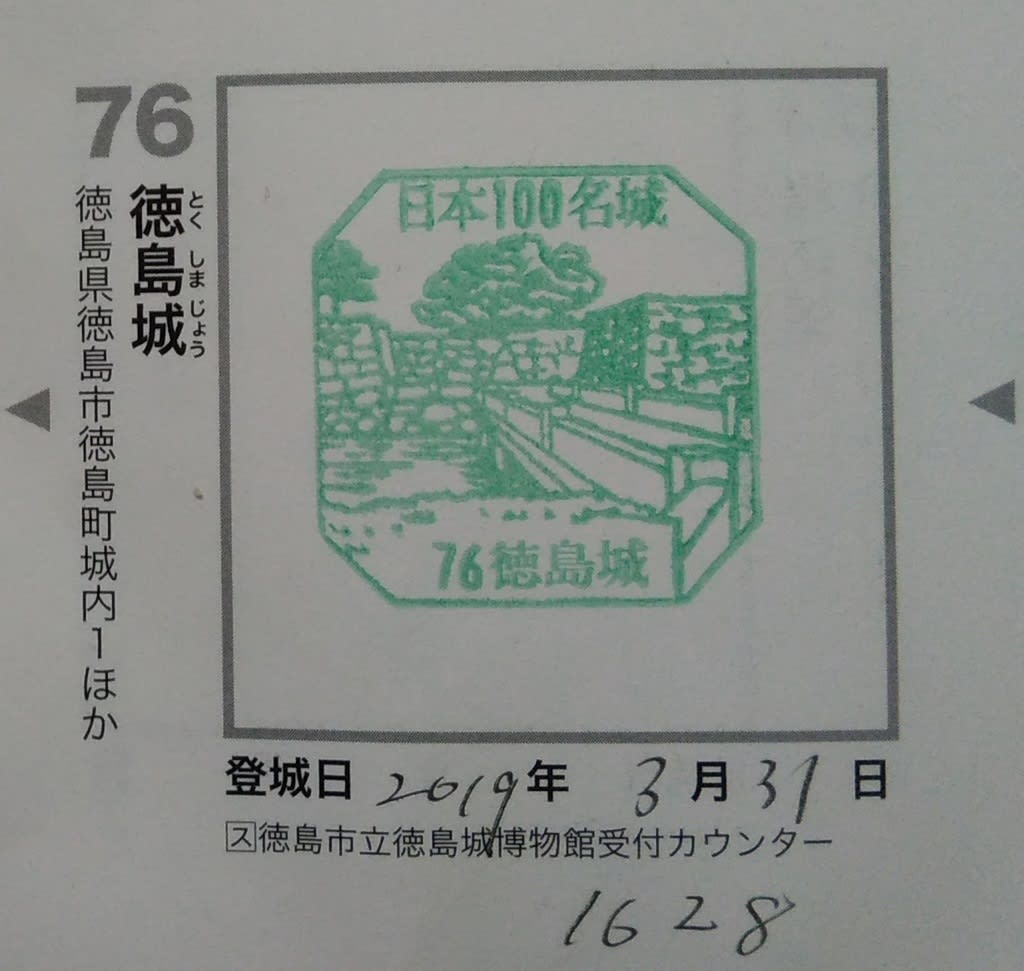

16時26分。

『徳島城博物館』

『徳島城博物館』

入場は16時半までなので滑り込みセーフ。

なんとか、百名城スタンプ押せました。

続百名城はいくつか押してるが、百名城スタンプは今年初めてです。

これが、今年最初で最後になったりして…

館内の見学はあきらめました。

隣の

『旧徳島城表御殿庭園』国名勝

に入った。

茶人上田宗箇(うえそうこ)の築庭の回遊式。

有名な岡山後楽園や高松の栗林公園に比べるとかなり小さいですが、桃山様式を残す名園。

観覧料金は、50円也。

思わず、窓口のおばちゃんに

『安すぎじゃないの?』と言ってしまった。

我が近江県では絶対にあり得ない金額ですわ。

まずは、隣の博物館の横に置いてある品々。

「徳島城の鯱瓦」

明治元年に解体された時に民間に払い下げられて、博物館に寄贈された。

「井筒」

4枚の青石で組まれてる。

八百屋町の豪商松浦家に伝来し、寄贈された。

「石製天水桶」

八百屋町の豪商松浦家に伝来し、寄贈された。

「石製天水桶」

石製は珍しいそうです。

では、庭園へ。

「枯池の自然石の橋」

初代藩主蜂須賀至鎮公が地団駄し、踏んで割れたという伝説の石。

緑泥片岩という青石。

確かに割れてます

「切石橋」

同じく枯池に長さ6mの花崗岩の橋。

桃山様式の庭園は橋を多用するそうですわ。

次に名前の無い橋を渡ると

「陰陽石」

築山の上にある。

子孫の繁栄を祈る。

髑髏にも見えるので、地獄を連想させるとか?

陰石の左側には、矢穴が残されてますな。

さらに奥へ

築山の頂上にあるのが

「観音堂跡」

藩主が暮らした御殿の鬼門(北東)の位置にあるため、観音堂を建てたそうです。

御殿方向を見おろす

また橋を渡る

ちょっと恐い橋

心字池

枯池

見学時間、約10分でした。

見学時間、約10分でした。

次はいよいよ今回最後の探訪の徳島城です

その20へ続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

その20へ続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

朝ドラ、なつぞら。

前回のまんぷくが面白かっただけに

なんか、見劣りする。

草刈さんの演技は素晴らしい、

北海道の自然もいい、

それだけ…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

"

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

"