藤田嗣治没後50年展ポスター

20190221

ぽかぽか春庭アート散歩>2018に見た絵拾遺(3)藤田嗣治展in東京都美術館

2018年、藤田嗣治没後50年の大回顧展が東京都美術館で開催されました。8月の第3水曜日。65歳以上無料の日に、ミサイルママといっしょに観覧。

ジジババ押し寄せ混み混みだったので、もう一度見ようかなと思っているうちに東京の会期は終わり、ちょうど京都に行っている間に、京都近代美術館に巡回していました。しかし、ケチな春庭は、無料の常設展のほうに10点ほどの藤田が「京都近美所蔵品」として展示されていたのを見て満足してしまいました。特別展のほうは「東京で同じ展示を見たのだから、今回は、ま、いいか」と、見なかった。チケット1600円をケチらずに、もう一度見てもよかったのに。

2018年8月第3水曜日。旧盆の時期、東京のお盆は7月が多いので、ヒマなジジババ多い。30分ほど列に並んで入場。藤田の東京芸大卒業制作の自画像からテーマ別年代順に作品が並んでいました。

没後50年展は、キュレーター渾身の品ぞろえ、という感がある作品が並んでいて、充実した展覧会でした。藤田の展覧会はかなり見てきたつもりですが、日本初公開という絵もあり、藤田の全貌回顧の意気込みは成功していたと思います。

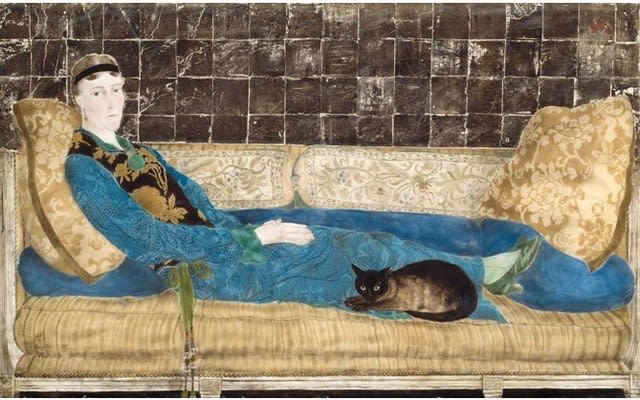

日本初公開「エミリー・クレイン=シャドボーンの肖像」1922シカゴ美術館(アメリカ)蔵」

銀箔、金粉を用いた華やかな肖像ですが、どこか寂しい感じを受けます。

エミリー・クレイン=ジャドボーンの肖像1922シカゴ美術館蔵

藤田嗣治(1886-1968 フランス国籍取得後はレオナール・フジタ)の生涯は、近現代画家の中でもよく知られています。

エコールドパリの寵児。世界放浪。4度の結婚。戦争画家。洋画界の戦後処理をめぐって日本を追われるように渡仏後、二度と日本の土を踏まなかったこと、、、、などなど。

今回の「没後50年~」は、フジタの生涯を追いながら、風景画、肖像画、裸婦、宗教画など、テーマ別に作品が並べられていました。

二人の少女1918プティパレ美術館蔵

藤田の最後の妻、25歳年下の君代夫人はフランスの地で81歳の藤田をみとったのち、藤田の作品を守ることに生涯を使いました。

藤田の作品公開には大きな信念を持ってあたり、藤田の名誉を少しでも傷つけるような事態を避けていました。藤田が日本を出たいきさつには、洋画壇との軋轢もあるとされ、君代夫人は藤田の名誉を守るということを第一にしてからです。ためになかなか大きな回顧展は実現せず、藤田展が日本国内で頻繁に開催されるようになったのは、君代夫人の死後になりました。

ただ、100点以上の展示に対し、90分たったら出口で待ち合わせという約束をミサイルママとしてしまったために、晩年の宗教画のコーナーは、パパっと駆け足観覧になってしまったのが残念。レオナールフジタはキリスト教に改宗後、教会の壁画など宗教画を数多く残しているので、日本ではあまり紹介されてこなかった晩年の作品をじっくり見るべきでしたのに。

何点か出ていた自画像も、各時代の相貌の変化から藤田の心理までうかがえておもしろかったです。

東京芸大の卒業制作自画像。

当時の洋画ボス黒田清輝からは不評を受け、自信家の藤田は、日本を離れパリ留学で見返してやる、と思ったそうです。

ちょっと前にテレビで見た藤田のドキュメンタリーで、本邦初公開という藤田の声の録音が興味深かったです。都都逸だか常磐津だか、藤田が自分でテープレコーダーに吹き込んでいます。全部で12時間分。日本語部分は6時間分。これまで君代夫人がしっかり抱え込んできて調査が行き届いていなかった遺産遺物の中からの新発見なのだとか。

君代夫人が大切に残してきた遺品からは「日本への思い残し」という藤田の思いも伝わってきます。渡仏以後二度と日本に戻らなかった藤田の思いはどのようなものであったのか、手紙や日記などにより、研究者によって明らかになりつつあります。

日曜美術館で聞いた録音内容には「私が生きている間にどんな声をしていたか残しておいて、後世の人に聞かせておくこともまんざら無駄なことじゃないと思います」という声が残されていて、数多く残っていたおかっぱ頭の写真とともに、藤田嗣治という人物を「後世の人に知らせておく」という藤田の思いは、届いたと思います。

毀誉褒貶はげしく、「戦争中は軍に積極的に協力したのに、敗戦後はGHQのごきげんとりに終始して、アメリカ経由でパリに逃亡した」などと評されてもきた藤田嗣治。藤田を名指しで非難する論も美術雑誌その他にかなり出回りました。

藤田は、戦時体制の日本洋画壇代表にかつぎだされました。軍幹部の父を持ち、親戚一同が軍人であった藤田は、軍部へのコネクションを生かせる人物とみなされたからです。しかし、画家の多くが軍部に協力したにもかかわらず、戦後は一転して、戦争責任を藤田ひとりに負わせた、という伝聞が残されたました。

藤田がパリへ渡ったことも含めて藤田の行動を非難した人たちがいた、という戦後画壇の「政治」状況があった、ということでしょう。おゲージツ゚も、コネやらかけひきやらがたいへんみたいです。よく知らないけれど。

藤田自身がこのあたりのいきさつにつき語った、とされることばがあります。

「私は内田にこう言った。・・・私が戦犯と極まれば私は服しましょう。死も恐れませんが出来れば太平洋の孤島に流してもらって紙と鉛筆だけ恵んで貰えれば幸です。答えて後は一切その話は打ち切って小竹町から駅迄自転車で出かけて何か買って内田にだけ、私は酒は一口呑まないからってすすめて話がいろいろはずんで来た。 何んな事があっても私は先生を見捨てたり致しません。必ず私一人丈でお世話をいたします。何うか先生皆んなに代わって一人でその罪を引き受けてください。酒が入って内田は直ぐに泣く、涙もろい人だった。」(夏堀全弘著『藤田嗣治芸術試論』より)

このエピソードは、藤田側から出されたものですが、内田夫人は「夫はそんなことは言っていません」と反論、藤田の妻君代夫人が内田夫人に再反論するなど、本当のところはわからないまま、すべては靄のかなた。

戦時下においては「アッツ島玉砕」や「サイパン島同胞臣節を完うす」など、大画面の戦争画を描きました。戦争協力画は日本全国を巡回し、藤田は、自分の絵の前で老婆が合掌し祈りをささげている姿を目撃したことを書いています。

竹橋の近代美術館で藤田の戦時中の絵が一堂に展示されたとき、藤田の戦争画のうち、初期にはたしかに戦意高揚の役目を果たそうとする意気込みがありますが、戦争末期の「サイパン島同胞臣節を完うす」などは、戦争の悲劇的な最後を描き、むしろ反戦画とも受け取れる作品だと思いました。

藤田の研究と評価は、今後も新資料の発見と考察が続いていき、新知見による新たな藤田像も出てくると思います。

私は、パリでの自分の名前を「fujita」ではなく、「foujita」という綴りにしたこと、親しい友達には「フーフーfoufou」と呼ばせていたこと、ということが藤田の本質のように思えます。フランス語でfoufouとは、「お調子者、おばかちゃん」というほどの俗語だそうです。エコールドパリの大狂乱時代。お酒を飲めない体質であるのに、酔って大騒ぎする仲間に調子を合わせて「お調子者」としてパーティでふざけまわった藤田。戦時下の日本では、大政翼賛に走る画壇のトップに担がれて戦争画を描いたのも同じことだったと思います。

戦後の渡仏以来、フランスの田舎町で君代夫人とふたり、カトリックに改宗して教会の壁画や宗教画を描いて静かに暮らした。この時代がいちばん「藤田自身」として暮らした年月であったでしょうか。

私は、戦後の宗教画のなかに描かれている聖母子や聖人の姿、子どもの絵があまり好きではありません。藤田の子ども、かわいいと思えない。なにか人生の底意地の悪さを見通しているような子供の顔が多いように思えます。

藤田自身の自画像を含む、聖母マリアの絵1962-63パリ市立美術館蔵

この中に描かれたうさぎも、猟で撃ち殺された「Nature morte死んだ自然。日本語では静物画」のmorteうさぎに見えます。白い肌の美女も、子供も動物も、どこか死をまとっているかのように感じるのです。今回はじめて見た↑の「エミリー・クレイン=ジャドボーンの肖像」も、死にそうな顔に思えます。

このNature morteを心地よく感じる人と、違和感を感じる人によって、藤田に心酔するか否かの分かれ目がくるのでしょう。

生誕120年の節目で開催された2006年の回顧展、没後50年の2018年の今回の展示。次回生誕130年の2026年になるのか、没後60年の2028年になるか。藤田人気はたぶん、そのときまで続くと思います。

<つづく>