20190604

ぽかぽか春庭アート散歩>薫風アート(5)ビーズ自然をつなぐ世界をつなぐ展 in 東京科学博物館

上野にくると、東博、科博、東京都美術館、藝大美術館、黒田記念館、こども図書館のうちのどれかふたつをセットにして昼の部と夜の部でふたつ回ります。ふたつ回るとだいたい1万歩。絵や彫刻みて歩けば心に響いて体にきく。

5月25日のセットは、昼の科博と夜の東博。

科博常設展の特設展示は、「ビーズ展」。副題は、自然をつなぐ世界をつなぐ。東京の科博と大阪の国立民族博物館とのコラボによって企画された展覧会です。自然担当科博、世界担当民博ですかね。

民博の紹介パネル

私は、単純にビーズと聞けばガラス玉を並べたものを思い浮かべましたが、この展示での「ビーズ」の定義は、「小さい粒をつなげて制作し、身の回りを飾るもの」

算盤玉も玉をつなげているけれど、こちらは計算のための道具であり、飾り物ではないので、ビーズとは呼ばない。

ビーズの材料ごとに世界各地のビーズが展示してありました。

材料の面では植物ビーズ(数珠玉、木など)、動物ビーズ(骨や歯、貝など)、鉱物ビーズ(鉄やガラス)など、世界には多彩なビーズ材料があります。

私はケニアのマサイ族の家に泊まった時など、女性たちがこまごまとビーズ細工をしているのを目にしてきました。根気のいる仕事です。なんでもつなぎ合わせます。フィルムの空き容器をつなげているのを見たこともありました。

今回、現代の材料をつなげたものとして、注射針の針キャップをつなげた首飾りを見て、フィルム空容器を思い出しました。

ケニア・マサイ族のビーズを身に着けた男女のいでたち

ケニア・サンブル族の女性の写真も展示されていました。私も1979-1980のケニア滞在中に、トゥルカナ地方でこのような女性たちに出会いました。なつかしい。

入り口には世界の民族のビーズ衣装

ビーズをつなぎあわせる糸として使われたオリックスの足の腱を割いたもの

<植物をつかったビーズ>

タイの数珠玉製女性衣装

台湾タイヤル族の「首狩りにおもむく戦士の護符」カミヤツデの茎を円盤状に切ってつないでいる。

<動物のビーズ>

ブラジル(パラカナ)イルカの歯をつないだ首飾り。

エクアドルの上衣(羽などをつないでいる)

タカラ貝ビーズ製の大きな仮面

<鉱物のビーズ>

ガラスビーズの仮面(象)カメルーン

昔からビーズ材料は貴重であり、交易の商品にもなってきました。産地が限られたトルコ石などは、世界中で交易されました。

トルコ石の頭飾り

伝統的な王の像も、現代の工芸品として作られるときは、中国製のガラスビーズをつないでいます。

ナイジェリア(ヨルバ族)の玉座の王の姿(ガラスビーズ)

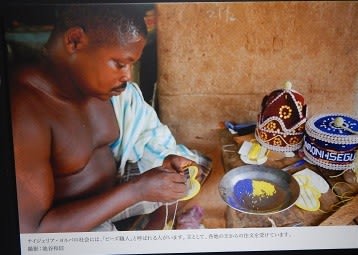

ビーズ作業中のヨルバ人工芸家。

ミャンマーの珪化木(ジービーズ)

インド・グジャラート州 ビーズの原材料石メノウ、カーネリアンなど

ラピスラズリの原石とネックレス。ほしい!

日本の古代ビーズ 東博考古室の展示品

水晶、メノウ、碧玉の勾玉

チンバンジーなど類人猿と、人間の遺伝子は98%が同じ。2%しか違わない。しかし、ビーズの穴に糸を通す作業ができるのは人間だけなのだそうです。棒を白蟻の巣に差し入れて道具をつかった「シロアリ釣り」ができるチンパンジーも、ビーズつなぎはできません。

人が作ったビーズ製品は、2万年も前の遺跡から発掘されています。身を飾る、という文化を持ったこと。食べ物をいかに手にいれるか、という生き死にかかわることではなく、身を飾るために、なんと多くの知恵が集まり、世界中が交易をしてきたことでしょう。

ビーズのちいさな一粒一粒に壮大な人類史を感じました。

<つづく>