東博本館「美を紡ぐ」

20190601

ぽかぽか春庭アート散歩>薫風アート(4)美を紡ぐ-日本美術の名品展 in 東京国立博物館

5月18日博物館の日。東京国立博物館は常設展無料です。

上島珈琲でコーヒー休憩するのをカットしたので、しばしの休憩のためにまずは東洋館3階テラスへ。持参の缶コーヒーとおやつのクッキーをテラスのテーブルに出して、通常の土曜日よりにぎわっている本館前の人々を見渡します。この休憩テラスは、展示がごった返す混みようでも、いつも静かです。ここが休憩テラスになっていること、ほとんどの人が気づかないのです。東洋館の奥のほうにひっそりと入場口があります。

東洋館テラスから表慶館を見る。

東洋館では、まず、夾紵大鑑(きょうちょたいかん)にご挨拶。大倉集古館は2019年の秋まで改修工事が行われています。改修がおわるまでの間、夾紵大鑑は東洋館に「お預かり」の身となっていました。この秋には東洋館から返還されるのでしょう。

大倉集古館でも見たことがありましたが、館内薄暗い感じだったし、背が低い私には器の中がどんな感じかまったく見えませんでした。改修したら明るくなるのかもしれませんが、今のうちに明るい東洋館で、間近にながめておきましょう。

伝中国河南省輝県出土 戦国時代・前5~前3世紀 東京・大倉集古館蔵の夾紵大鑑、直径138cm、高さ50cm。漆器。世界中にこれほど大きな漆器はないだろうというお宝。

館内の展示品、ほとんどは撮影OKですが、夾紵大鑑は他館からの寄託品であるため、ほんとは撮影不許可。所蔵権は大倉集古館にありますが、フラッシュ使わない、他の人が映り込まないようにする、という私ルールで撮影しました。

東洋館の展示、時間があるときはゆっくり回り、そうでないときは駆け足でまわって見たいところだけ集中して見ます。今回目にとまったのは、古裂帖。

古裂帖とは、江戸時代の茶人たちの価値観によって蒐集され、元から明にかけて中国から日本に舶載された古裂を帖に張り、その名称を記した「名物裂」のアルバムのこと。茶人たちは「唐物」と呼んで珍重し、棗入れなどを作った切れ端を張り合わせ、大切にしてきました。

唐物を作っていた中国では、戦乱や王朝交代のときに布地などは失われてしまったため、日本にしか布地資料が残っていないという貴重なものも含まれています。

茶人たちの美意識、私には「わからん」ところが多いのですが、この古裂帖は、織物資料染色資料として「よくぞ残してくれました」と思いました。

唐物の布地で棗入れなどを仕立てた残りの切れ端は、丁寧に張り合わせてあります。

貼り合わせの唐物の形の組み合わせ方がとてもいいセンス。現代アートのひとつのようです。

博物館の日、無料入館。毎回、本館を見るたびに、一番先に本館の国宝を見ます。展示は毎月変わり、5月の国宝は「千手観音像」。観音様へのお祈りのことばは、毎度同じ、「家内安全国家安泰世界平和宇宙長久それにつけても金の欲しさよ」。

1階2階通常展示をひとまわり。

平成館で開催されている「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」に合わせて本館で「密教彫刻の世界」展が併催されていました。東寺の立体曼陀羅は、昨年の京都旅行の最終日に拝観しました。お寺でのほとけさまとして見るのと、美術館での展示とではまた違う雰囲気でしょうから、見にいこうかどうしようかと迷っていた折り、東館が所蔵する密教仏像を観覧できるなら、ありがたい。

特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 ―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―」を見るかどうか、しばし考える。せっかく無料の日なのに、1100円払うの、どうするか。

悩むほどのことか、えいやっと特別室に入場。特別5室・特別4室・特別2室・特別1室

会期:2019年5月3日(金)~2019年6月2日(日

東博所蔵品だけでなく、「皇室の至宝・国宝プロジェクト」と銘打たれた、東博が修理保全を手掛けた三の丸尚蔵館所蔵品や宮内庁所蔵品が特別展示されています。

かって国宝室で見たことのある長谷川等伯「秋冬山水図」や 久隅守景 「納涼図」は、いつかはまた東博国宝室に出てくることもあるでしょうが、宮内庁や文化庁の所蔵品となると、つぎにいつ見ることができるか、わかりませんから、千円惜しんでいてはいけません。

特別展第1室には、永徳の唐獅子図と檜図。ど~んと大きい。

(唐獅子図は、ぽかぽか春庭20190101に掲載しました)

狩野永徳 檜図1590

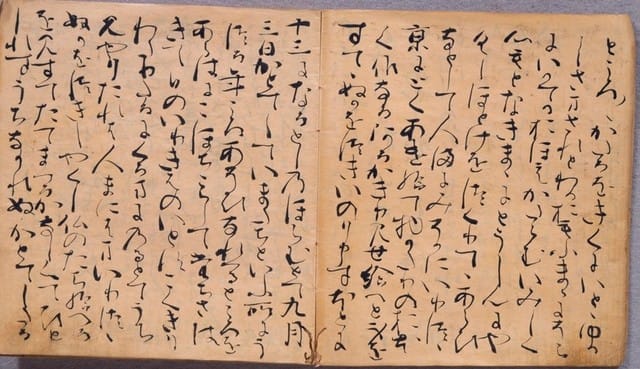

藤原定家筆 更級日記13世紀

野々村仁清 17世紀

今回ならではの展示。濤川惣助「七宝富嶽図額」。東博所蔵。

濤川惣助七宝作品は、ほとんどが海外に輸出されてしまい、赤坂迎賓館に飾られている七宝の花鳥図以外に国内で見ることは難しい。この富嶽図は、七宝ですが、1893年にシカゴ万博博覧に出品されたときは、絵画として展示されたのだそうです。現在は東博所蔵。私ははじめて見ました。

葛飾北斎の「西瓜図」も初めて。北斎80歳の肉筆画。1839年の作。丸尚蔵館所蔵。

半分に切った西瓜に和紙が載せられ、その上に包丁。上に渡された縄には、桂剥きされたスイカの皮がぶら下がっています。

さまざまな研究者が、それぞれの解釈を提出している、ということですが、そのひとつは、「七夕」の縁起物として飾られたのではないか、と。この先、なぞ解きを楽しめるかも。

老い先短いこれからの日々。この先、いつみられるかわからないお宝、見ることができてよかったです。5月18日土曜日に見にいき、5月25日にもう一度見ました。

5月18日閉館時間が迫ったころの表慶館ライトアップ

<つづく>