気比宮地区は、長岡市役所の北西約10km、長岡市役所三島支所の北約2kmのところ

三島支所から県道170号与板関原線を北へ、脇野町信号から国道352号線と一緒になります

間も無く日の出町信号を左(北西)に進むと、右手の田圃の先に赤い鳥居が見えて来ます

消防屯所の前を右へ戻る様にして、進むと気比神社が南向きに鎮座します

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

境内入口です

村社 気比神社です

鳥居です (*鳥居の所在地は長岡市宮沢地内です)

(*鳥居の所在地は長岡市宮沢地内です)

手水舎です

長い石段を上ります

ニノ鳥居です

左手に目的のスギです

東側から

南側から、イチョウの木が寄り添う様に立っています

西側から

北側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

狛犬です

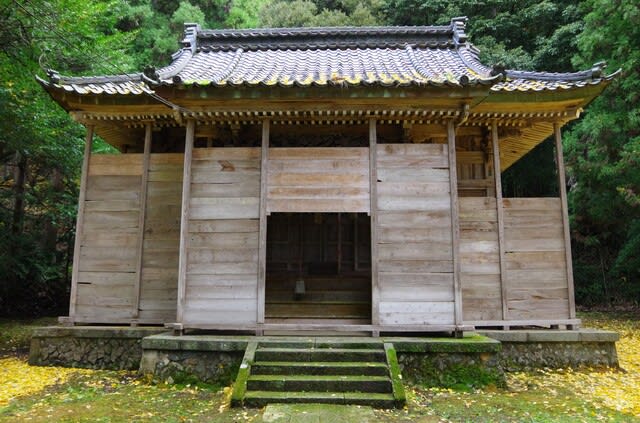

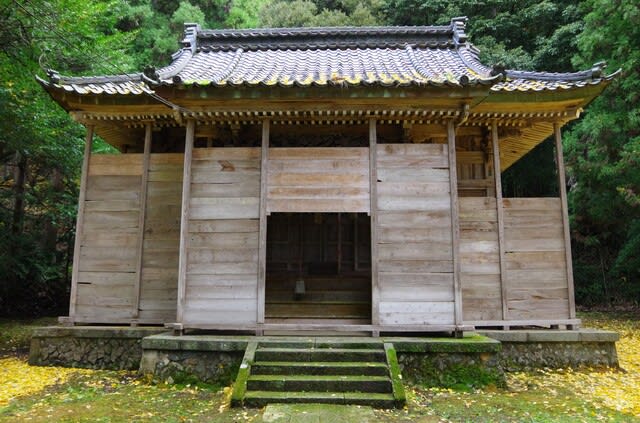

拝殿です

本殿です

*ウエブのniitabiの記事から抜粋です

気比神社の創建は聖武天皇(在位:724~749年)に越前国にある気比神宮(福井県敦賀市)の分霊を勧請したのが始まりと伝えられます。

本社である気比神宮は越前国の一宮で、特に日本海側に信仰する地域が多く、当社もその類と思われます。地名(気比宮)からも、当社が産土神だったと思われ大正6年(1917)には村社に列しています。

江戸時代後期の文政11年(1828)に発生した三条地震で社殿の裏山が崩壊した際に甕に入った円形の古鏡が三面見つかり、大正4年(1915)の本殿新築の際にも甕から方形の古鏡が一面見つかっています。古鏡はいずれも平安時代後期に製作されたもので"藤原鏡"という鏡に分類され、気比神社が古くからこの地に鎮座してきた事が分かります。

特に方形の古鏡で文化財指定されているものは新潟県内に他にない事から貴重とされ昭和54年(1979)、長岡市指定重要文化財に指定されています。

気比神社拝殿は木造平屋建て、入母屋、桟瓦葺、平入、桁行4間、正面1間向拝付、外壁は真壁造り板張り。本殿は覆い屋内部の為に不詳。祭神は伊奢沙別命、帯中津彦命、息長足姫尊、日本武尊、誉田別命、玉妃命、武内宿禰命です。

右側境内にもイチョウの大木です、境内一面を黄色く染めていました

では、次へ行きましょう

三島支所から県道170号与板関原線を北へ、脇野町信号から国道352号線と一緒になります

間も無く日の出町信号を左(北西)に進むと、右手の田圃の先に赤い鳥居が見えて来ます

消防屯所の前を右へ戻る様にして、進むと気比神社が南向きに鎮座します

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

境内入口です

村社 気比神社です

鳥居です

(*鳥居の所在地は長岡市宮沢地内です)

(*鳥居の所在地は長岡市宮沢地内です)

手水舎です

長い石段を上ります

ニノ鳥居です

左手に目的のスギです

東側から

南側から、イチョウの木が寄り添う様に立っています

西側から

北側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

狛犬です

拝殿です

本殿です

*ウエブのniitabiの記事から抜粋です

気比神社の創建は聖武天皇(在位:724~749年)に越前国にある気比神宮(福井県敦賀市)の分霊を勧請したのが始まりと伝えられます。

本社である気比神宮は越前国の一宮で、特に日本海側に信仰する地域が多く、当社もその類と思われます。地名(気比宮)からも、当社が産土神だったと思われ大正6年(1917)には村社に列しています。

江戸時代後期の文政11年(1828)に発生した三条地震で社殿の裏山が崩壊した際に甕に入った円形の古鏡が三面見つかり、大正4年(1915)の本殿新築の際にも甕から方形の古鏡が一面見つかっています。古鏡はいずれも平安時代後期に製作されたもので"藤原鏡"という鏡に分類され、気比神社が古くからこの地に鎮座してきた事が分かります。

特に方形の古鏡で文化財指定されているものは新潟県内に他にない事から貴重とされ昭和54年(1979)、長岡市指定重要文化財に指定されています。

気比神社拝殿は木造平屋建て、入母屋、桟瓦葺、平入、桁行4間、正面1間向拝付、外壁は真壁造り板張り。本殿は覆い屋内部の為に不詳。祭神は伊奢沙別命、帯中津彦命、息長足姫尊、日本武尊、誉田別命、玉妃命、武内宿禰命です。

右側境内にもイチョウの大木です、境内一面を黄色く染めていました

では、次へ行きましょう