清水地区は、潮来市役所の北西約6kmのところ

潮来市役所前から国道51号線を東へ、須賀信号を左(北)へ、県道50号線です

ここから約6.1kmを道成りに進み十字路(北浦大橋への信号の約700m先)を左(南西)へ

約600m道路左に三熊神社が南向きに鎮座します

南側の「清水田園都市センター」前に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

東側から、目的の一つ目ヒヨクヒバ(サワラの園芸品種・枝先が垂れ下がるのが特徴)です

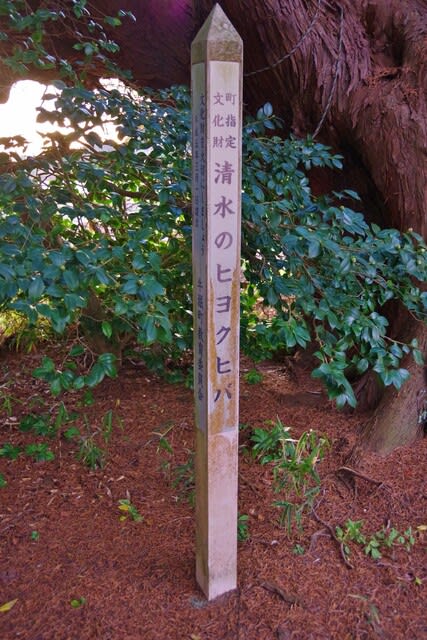

天然記念物標柱です

北東側から、目通り幹囲4.6mの大木です

北側から

南西側道路から見ました

南側の農道から

タブノキは、ヒヨクヒバの東側、三熊神社参道脇に在ります

南側の参道入口から入ります

南西側から

西側から

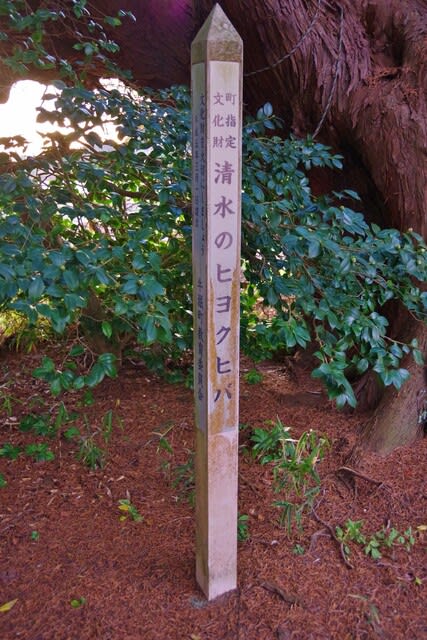

天然記念物標柱です

北側から

参道からタブノキを見ました

参道から振り返りました

手水舎です

三熊神社にお参りしましょう

境内社は八坂神社のようです

石碑が並びます

拝殿再建記念碑です

三熊神社拝殿再建御造営記念碑

【鎮座地】潮来市大字清水字四六七

【祭神】 伊弉冊命 速玉男命 事解男命

【祭祀】 例祭 11月23日

由緒沿革

私たち清水区の人々は、永年にわたり生まれ育ったこの地を聖地とし、三熊神社を尊崇してまいりました。各地に熊野神社が勧請されたのは、略南北朝時代の文和年間(1352~56年)頃に創建されたと言われ、当三熊神社も年代は不明ですが、宝永6年(1709年)の丑年に再建された記述があります。それ以後300年の時を経ている古い社であり、明治40年5月20日(1907年)に村社に列格されました。そして昭和43年1月20日に本殿及び拝殿の一部補修が行われました。

その間、村の鎮守様として先祖代々、綿々と、子から孫へと継承されてきましたが、近年は損傷激しく、幾多の検討の結果氏子の皆さんより浄財を仰ぎ改築の運びとなり、この度、拝殿・八坂神社・玉垣他の施設もみごとに整えられ、全く面目一新した鎮守様が竣工されました事はご同慶に堪えません。

信仰の歴史をたどってみると、全国には3000有余の神社があり、熊野信仰が全国に展開されたことが窺われます。皇族・貴族に始まり武士庶民にと広がってきました。当地からも熊野三山【熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社】へ参詣する人々もあり「蟻の熊野詣」の言葉さえ生まれました。それにしても、このための時と経費は莫大なものだと推察できます。そこで地方では神を地元にお迎えして祀るようになりました。また、このような信仰の広がりの背景には、現世での無病息災・延命長寿・五穀豊穣・来世での極楽浄土への住生の願いがこめられていて、いつの時代でも人々の心情は不変なものです。

以上、いささか撫辞を述べ、神々のお加護が益々あらんことを願い、絶大なご支援ご協力を頂いた氏子の皆さんに感謝申し上げる次第です。

平成18年12月吉日

三熊神社建設委員会

*神社の由緒沿革が解かる石碑は重要ですね

三熊神社の社號標が有ります

拝殿です

本殿です

では、今回の取材は終わりにして、埼玉に戻ります

潮来市役所前から国道51号線を東へ、須賀信号を左(北)へ、県道50号線です

ここから約6.1kmを道成りに進み十字路(北浦大橋への信号の約700m先)を左(南西)へ

約600m道路左に三熊神社が南向きに鎮座します

南側の「清水田園都市センター」前に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

東側から、目的の一つ目ヒヨクヒバ(サワラの園芸品種・枝先が垂れ下がるのが特徴)です

天然記念物標柱です

北東側から、目通り幹囲4.6mの大木です

北側から

南西側道路から見ました

南側の農道から

タブノキは、ヒヨクヒバの東側、三熊神社参道脇に在ります

南側の参道入口から入ります

南西側から

西側から

天然記念物標柱です

北側から

参道からタブノキを見ました

参道から振り返りました

手水舎です

三熊神社にお参りしましょう

境内社は八坂神社のようです

石碑が並びます

拝殿再建記念碑です

三熊神社拝殿再建御造営記念碑

【鎮座地】潮来市大字清水字四六七

【祭神】 伊弉冊命 速玉男命 事解男命

【祭祀】 例祭 11月23日

由緒沿革

私たち清水区の人々は、永年にわたり生まれ育ったこの地を聖地とし、三熊神社を尊崇してまいりました。各地に熊野神社が勧請されたのは、略南北朝時代の文和年間(1352~56年)頃に創建されたと言われ、当三熊神社も年代は不明ですが、宝永6年(1709年)の丑年に再建された記述があります。それ以後300年の時を経ている古い社であり、明治40年5月20日(1907年)に村社に列格されました。そして昭和43年1月20日に本殿及び拝殿の一部補修が行われました。

その間、村の鎮守様として先祖代々、綿々と、子から孫へと継承されてきましたが、近年は損傷激しく、幾多の検討の結果氏子の皆さんより浄財を仰ぎ改築の運びとなり、この度、拝殿・八坂神社・玉垣他の施設もみごとに整えられ、全く面目一新した鎮守様が竣工されました事はご同慶に堪えません。

信仰の歴史をたどってみると、全国には3000有余の神社があり、熊野信仰が全国に展開されたことが窺われます。皇族・貴族に始まり武士庶民にと広がってきました。当地からも熊野三山【熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社】へ参詣する人々もあり「蟻の熊野詣」の言葉さえ生まれました。それにしても、このための時と経費は莫大なものだと推察できます。そこで地方では神を地元にお迎えして祀るようになりました。また、このような信仰の広がりの背景には、現世での無病息災・延命長寿・五穀豊穣・来世での極楽浄土への住生の願いがこめられていて、いつの時代でも人々の心情は不変なものです。

以上、いささか撫辞を述べ、神々のお加護が益々あらんことを願い、絶大なご支援ご協力を頂いた氏子の皆さんに感謝申し上げる次第です。

平成18年12月吉日

三熊神社建設委員会

*神社の由緒沿革が解かる石碑は重要ですね

三熊神社の社號標が有ります

拝殿です

本殿です

では、今回の取材は終わりにして、埼玉に戻ります