作手清岳松本 地区は、新城市役所の北北西km、新城市作手総合支所の南西約2kmのところ

新城市作手総合支所前から南へ国道301号線を進みます

間も無く左手に「道の駅つくりで手作り村」が有ります

地域の観光案内板です、周辺には小さな城跡が数多くあります、イヌツゲは案内板の左端③の下に出ています

戦国ロマンを胸に”歴史の小径”へいざ出陣!

作手の風土と戦国武将

作手(つくで)地区は、周囲を600~700m級の丘状の山々に囲まれた高原の地域です。豊かな森林資源と肥沃な土地に恵まれ、作手地区の中央部には水田地帯が広がります。また、「三河国」地名発祥の地ともいわれる巴山(白髭神社)より発する矢作川水系巴川・豊川水系巴川をはじめ各河川は、所々で滝をつくり、両岸の絶壁には新緑や紅葉など四季折々の見事な渓谷美を見ることができます。

かつて、この地から八方へと延びた山越えの道には、人々や牛馬が往来し、中世に至っては天然の要害たる地形と豊かな自然風土は、作手地区内に40か所もの城砦を誕生させ、作手奥平氏をはじめとする領主とその家臣や領民たちの生活を満たしていたと推測されます。

今も残る城砦跡は、戦国時代末期の築城技術を終結した堅固な構造と規模を持ち、特に宮古城址、文殊山城址、塞之神城址、亀山城址、石橋城址、川尻城址などは作手の中央部にあり、南北3km、東西約1.5kmの狭い範囲の山々に築かれています。

当時の面影を残しながら、作手の各所に眠る歴史の遺跡と素朴な風土を巡る”歴史の小径”。さあ、戦国の世に思いを馳せ、いざ出陣!

令和2年度 観光施設整備事業(歴史の小径)新城市 観光課

道の駅つくりで手作り村の直ぐ先交差点を右(北西)へ県道37号線です、約400mで右に

善福寺参道入口です

北へ入ってまっすぐに進むと、右手に目的のイヌツゲです

道路左側の路地に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

西側から

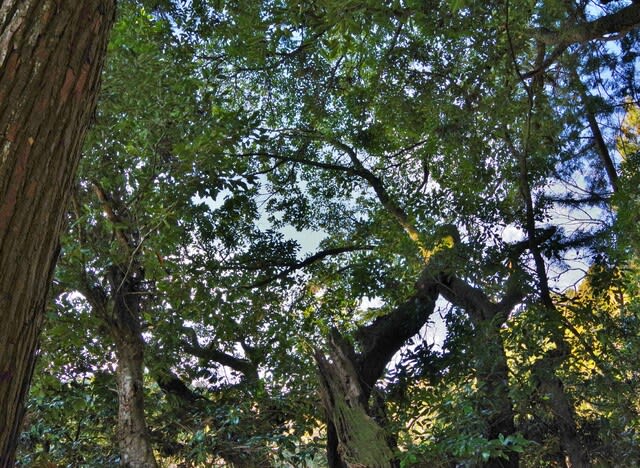

太い幹を見上げました

イヌツゲ 県指定天然記念物の立札です

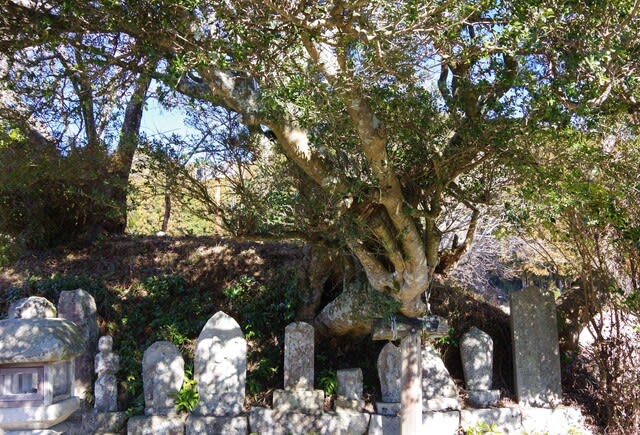

南西側から

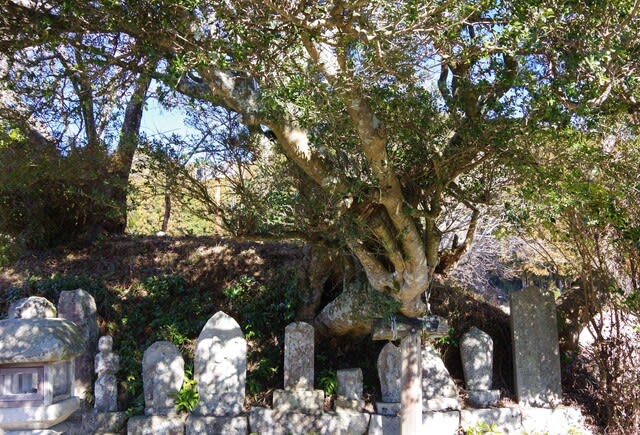

南側から

東側から

根元には石仏が並びます

では、次へ行きましょう

新城市作手総合支所前から南へ国道301号線を進みます

間も無く左手に「道の駅つくりで手作り村」が有ります

地域の観光案内板です、周辺には小さな城跡が数多くあります、イヌツゲは案内板の左端③の下に出ています

戦国ロマンを胸に”歴史の小径”へいざ出陣!

作手の風土と戦国武将

作手(つくで)地区は、周囲を600~700m級の丘状の山々に囲まれた高原の地域です。豊かな森林資源と肥沃な土地に恵まれ、作手地区の中央部には水田地帯が広がります。また、「三河国」地名発祥の地ともいわれる巴山(白髭神社)より発する矢作川水系巴川・豊川水系巴川をはじめ各河川は、所々で滝をつくり、両岸の絶壁には新緑や紅葉など四季折々の見事な渓谷美を見ることができます。

かつて、この地から八方へと延びた山越えの道には、人々や牛馬が往来し、中世に至っては天然の要害たる地形と豊かな自然風土は、作手地区内に40か所もの城砦を誕生させ、作手奥平氏をはじめとする領主とその家臣や領民たちの生活を満たしていたと推測されます。

今も残る城砦跡は、戦国時代末期の築城技術を終結した堅固な構造と規模を持ち、特に宮古城址、文殊山城址、塞之神城址、亀山城址、石橋城址、川尻城址などは作手の中央部にあり、南北3km、東西約1.5kmの狭い範囲の山々に築かれています。

当時の面影を残しながら、作手の各所に眠る歴史の遺跡と素朴な風土を巡る”歴史の小径”。さあ、戦国の世に思いを馳せ、いざ出陣!

令和2年度 観光施設整備事業(歴史の小径)新城市 観光課

道の駅つくりで手作り村の直ぐ先交差点を右(北西)へ県道37号線です、約400mで右に

善福寺参道入口です

北へ入ってまっすぐに進むと、右手に目的のイヌツゲです

道路左側の路地に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

西側から

太い幹を見上げました

イヌツゲ 県指定天然記念物の立札です

南西側から

南側から

東側から

根元には石仏が並びます

では、次へ行きましょう