関本町才丸地区は、北茨城市役所の北西約14kmのところ

県道69号線を北西へ、磐越自動車道の高架を潜って間も無く左からの県道10号線となります

道成りに進んで、華川小学校西信号からは県道153号線となって進みます

水沼ダムのダム湖を右に見て花園川沿いを進みます

右からの県道27号線と合流するところを右へ県道27号線を北へ進みます

約2.3kmで県道が右へカーブするところを斜め左(北)へ入ると

正面に諏訪神社が南向き参道で丘の上に鎮座します 、参道入口に

、参道入口に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

*この直ぐ北側にスギの巨木があるはずなのですが、見つかりませんでした

諏訪神社のアカガシを見て行きましょう

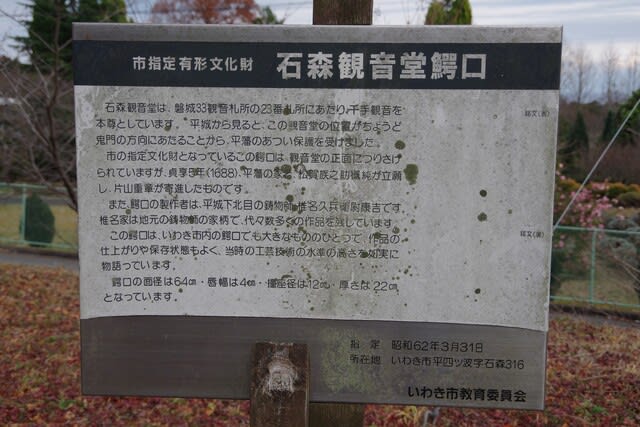

参道入口左手の石碑です

右手には、湯殿山・十八夜塔・馬頭観音・庚申塔などの石碑や仏像が並びます、参道を上ります

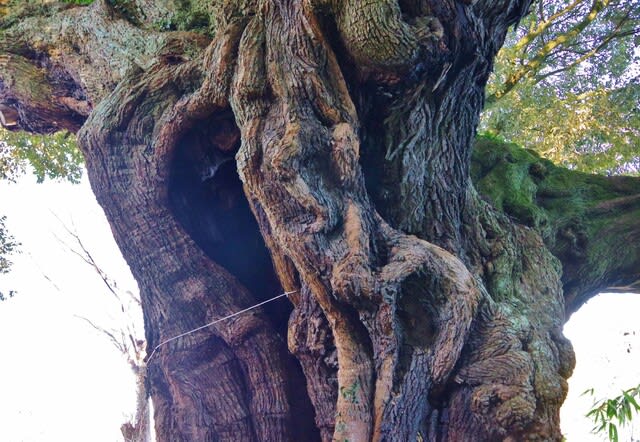

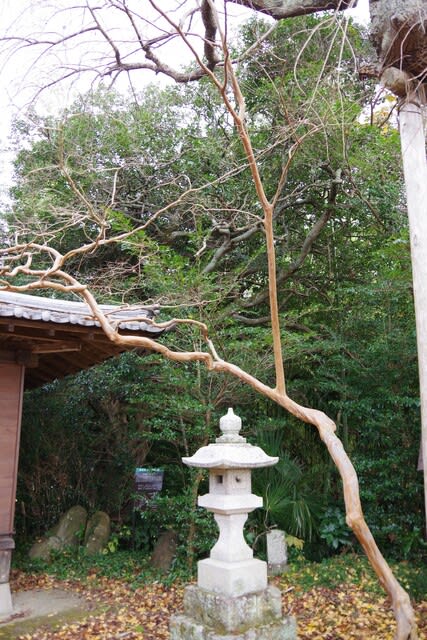

石段中段南側下から境内南端に目的のアカガシです

南南西下側から見上げました

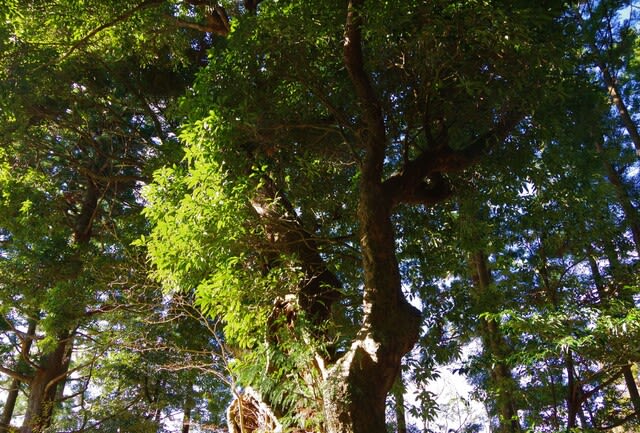

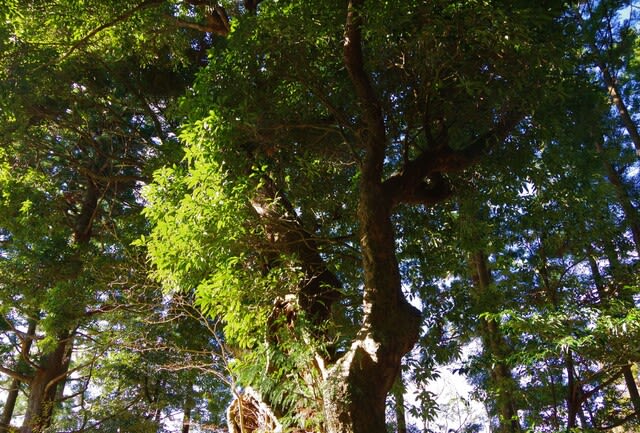

境内に上がって西側から

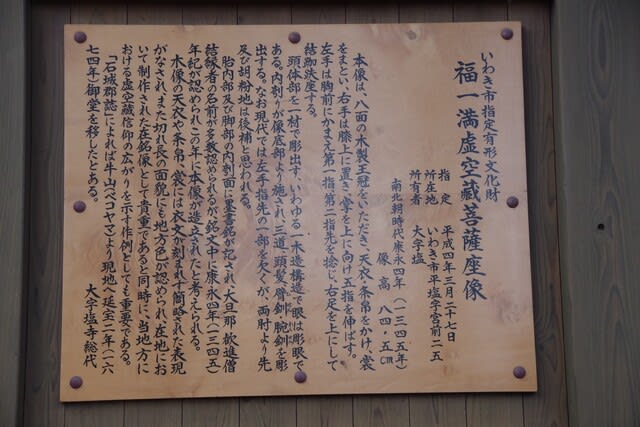

説明版です

北茨城市「みどりの文化財」 第5号

表示名 アカガシ

科名 ブナ

樹齢 推定300年

平成24年3月

北茨城市教育委員会

*サイズ(規模)は、樹高15.0m、目通り幹囲5.0mとのことですが、残念ながらそこまでのサイズでは無いようです

北東側から

東側から

拝殿脇(北西側)から見ました

拝殿です

本殿です

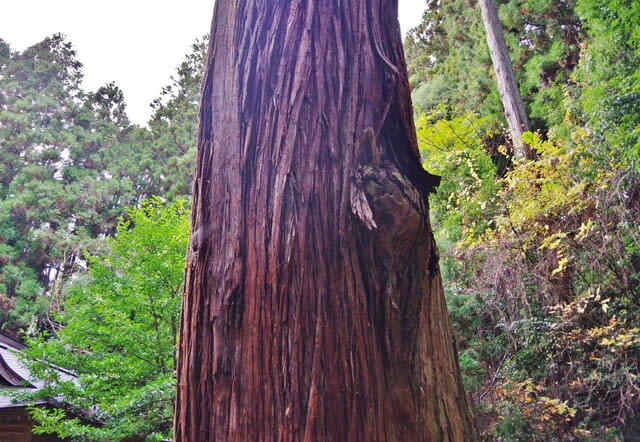

境内東側のスギは、雷の傷と思われる跡が残っています

本殿の裏側には、モミノキの大木が数本見えました

では、次へ行きましょう

県道69号線を北西へ、磐越自動車道の高架を潜って間も無く左からの県道10号線となります

道成りに進んで、華川小学校西信号からは県道153号線となって進みます

水沼ダムのダム湖を右に見て花園川沿いを進みます

右からの県道27号線と合流するところを右へ県道27号線を北へ進みます

約2.3kmで県道が右へカーブするところを斜め左(北)へ入ると

正面に諏訪神社が南向き参道で丘の上に鎮座します

、参道入口に

、参道入口に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました*この直ぐ北側にスギの巨木があるはずなのですが、見つかりませんでした

諏訪神社のアカガシを見て行きましょう

参道入口左手の石碑です

右手には、湯殿山・十八夜塔・馬頭観音・庚申塔などの石碑や仏像が並びます、参道を上ります

石段中段南側下から境内南端に目的のアカガシです

南南西下側から見上げました

境内に上がって西側から

説明版です

北茨城市「みどりの文化財」 第5号

表示名 アカガシ

科名 ブナ

樹齢 推定300年

平成24年3月

北茨城市教育委員会

*サイズ(規模)は、樹高15.0m、目通り幹囲5.0mとのことですが、残念ながらそこまでのサイズでは無いようです

北東側から

東側から

拝殿脇(北西側)から見ました

拝殿です

本殿です

境内東側のスギは、雷の傷と思われる跡が残っています

本殿の裏側には、モミノキの大木が数本見えました

では、次へ行きましょう