2014年8月20日、お参りしました。

由緒書より「当社は京都最古の神社で、太古この地方一帯に住んでいた住民が、松尾山の神霊を祀って、生活守護神としたのが起源といわれています。五世紀の頃朝鮮から渡来した秦氏がこの地に移住し、山城・丹波の両国を開拓し、河川を治めて、農産林業を興しました。同時に松尾の神を氏族の総氏神と仰ぎ、文武天皇の大宝元年(701)には山麓の現在地に社殿を造営されました。都を奈良から長岡京、平安京に遷されたのも秦氏の富と力によるものとされています。従って平安時代当社に対する皇室のご崇敬は極めて厚く、行幸数十度に及び、正一位の神階を受けられ、名神大社、二十

二社に列せられ、賀茂両社と並んで皇城鎮護の社とされました。室町末期までは、全国数十ケ所の荘園、江戸時代にも朱印地1,200石、嵐山一帯の山林を所有しました。」

御祭神は、大山咋神と市杵島姫命です。

『大山咋神は、古事記に「大山咋神またの名は山末大主神、此神は近淡海国の日枝山に座し、また葛野の松尾に座す鳴鏑を用ふる神なり」とあり、山の上部(末)に鎮座されて、山及び山麓一帯を支配される(大主)神であり、近江国の比叡山と松尾山を支配される神であったと伝えられています。

市杵島姫命は、古事記に「天照大神が須佐之男命と天安河を隔てて誓約された時、狭霧の中に生まれ給うた。」と伝えられる神で、福岡県の宗像大社に祀られる三女神の一神として、古くから海上守護の霊徳を仰がれた神です。』

京都市西京区嵐山宮町3

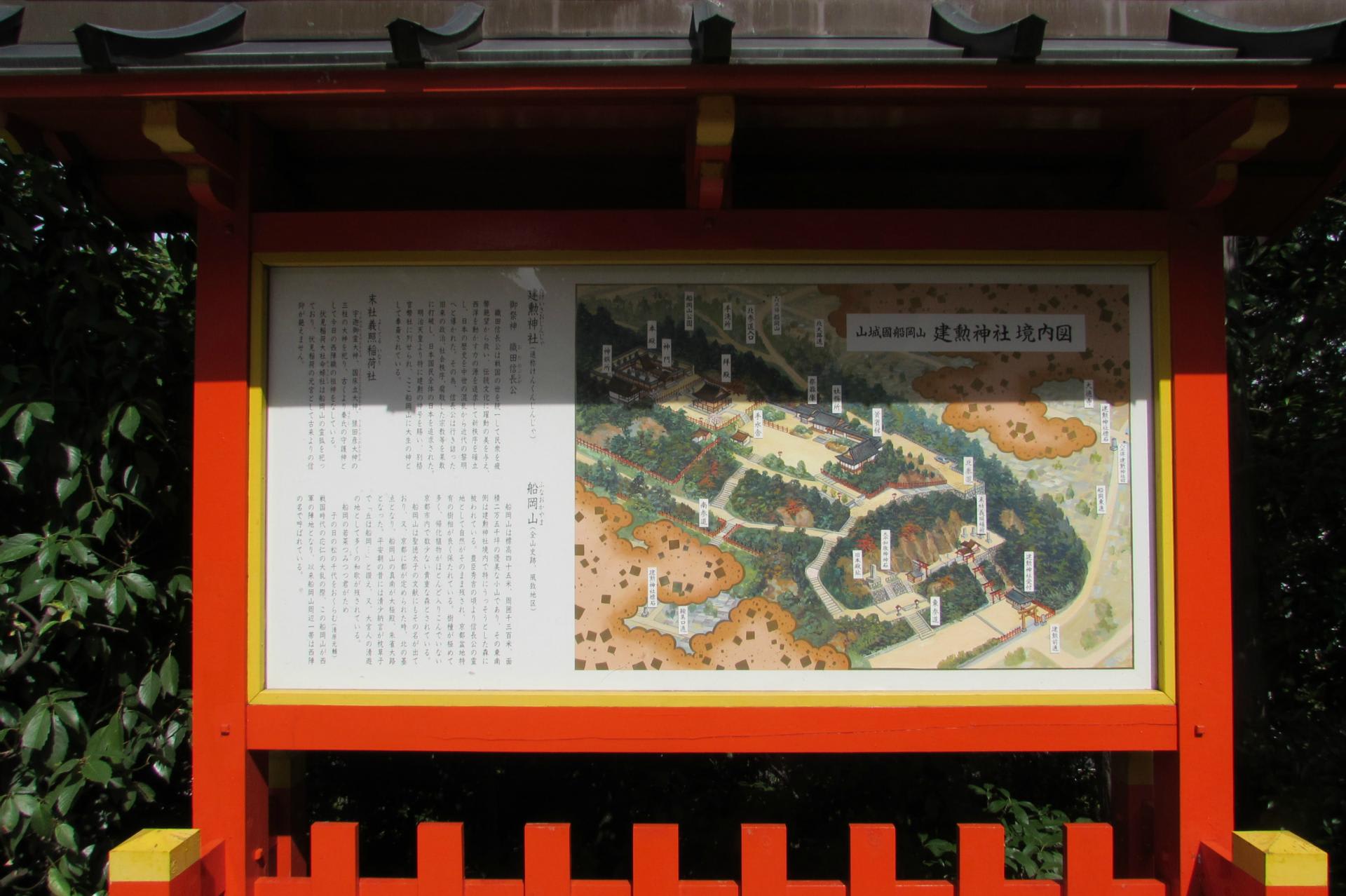

map

一の鳥居

石碑

二の鳥居

赤鳥居の上部に、榊の小枝を束ねたものが数多く垂れ下がっています。これを「脇勧請」と称します。この形は、鳥居の原始形式を示すもので、榊の束は十二(閏年は十三)あり、月々の農作物を占った太古の風俗を、そのまま伝えていると言われています。

楼門

「左右に随神を配置したこの楼門は江戸時代初期の作と言われております。この楼門の随神の周囲に張り巡らせた金網には、たくさんの杓子がさしてありますが、これはよろずの願い事を記して掲げておけば救われると言う信仰に依るもので、いわば祈願杓子とも言われております。」

客殿

手水舎

拝殿

本殿

「大宝元年(701)秦忌寸都理が勅命を奉じて創建以来、皇室や幕府の手で改築され、現在のものは室町初期の応永4年(1397)の建造、天文11年(1542)大修理を施したものです。建坪35坪余、桁行3間、梁間4間の特殊な両流造りで、松尾造りと称せられています。箱棟の棟端が唐破風形になっているのは他に類例がなく、柱や長押などの直線と屋根の曲線との調和、木部・桧皮の色と柱間の壁の白色とが交錯して醸し出す色彩の美しさ、向拝の斗組・蟇股・手狭などの優れた彫刻意匠は、中世の特色を遺憾なく発揮しており、重要文化財に指定されています。また、本殿につづく釣殿・中門。回廊は、江戸初期の建築と伝われています。」

授与所

撫で亀さん(神使の「亀」)

古来「亀」と「鯉」は松尾大神様のお使いと伝えられています。中でも「亀」は健康長寿のシンボルとして親しまれてきました。

幸運の双鯉

樽占い

酒造神

『酒造については秦一族の特技とされ、桂川に堤防を築き、秦氏に「酒」のという字の付いた人が多かったことからも酒造との関わり合いが推察できます。 室町時代末期以降、当松尾大社が「日本第一酒造神」と仰がれ給う由来はここにあります。』

相生の松

カギカズラ野生地(京都市指定天然記念物)

椋の霊樹

一挙社、衣手社

金刀比羅社

祖霊社

伊勢神宮遙拝所

亀の井

滝の近くにある霊泉で、酒造家はこの水を酒の元水としい造り水に混和して用い、また延命長寿、よみがえりの水としても有名です。

末社

霊亀の滝

御手洗川の渓流は、四時涸れることのない滝がかかっています。

天狗の顔らしい・・・(鳥居の上の真ん中あたり)

神像館・庭園、拝観料500円

神像館には、御神像21体が常時拝観出来ます。特に重要文化財に指定されている老年・壮年男神像、女神像は平安時代初期の作で、等身大一木造りの座像で、我が国神像彫刻中最古最優秀品として有名です。」写真撮影不可のため画像はありません。

庭園は、昭和を代表する作庭家であった重森三鈴の設計により作庭された。庭園内の石は全て徳島、香川、愛媛県の緑泥片岩を使用した。

曲水の庭

「奈良・平安期に造られた曲水式庭園を範とした構成です。洲浜を伴った曲水の流れ、背後の築山の斜面に連続した石組、それをつなぐサツキの大刈り込みを配した構成となっています。」

即興の庭

「曲水の庭背後の宝物館と葵殿の間にある庭園で、当初の設計計画には全くなかった空間で、即興的に造り上げた庭園です。緑泥片岩、白川砂、錆砂利構成の枯山水形式の庭園です。」

上古の庭

松尾大社背後の山中にある磐座に因んで、造られました。据えられた石は石組ではなく、神々の意思によって据えられたものであると三鈴自身の説明があるとおり、磐座とは庭園ではなく、神々を巨石によって象徴したものです。ミヤコザサが植えられたのも、人の入れない高山の趣を表しています。」

蓬莱の庭

古典の手法(石組)と現在の手法(池の護岸)を巧みに取り入れ、蓬莱神仙の世界を池中の神仙島で表し、龍門瀑形式の生得の滝構成など、開放的でありながら精神性の高い池泉庭園となっています。」

車のお祓い所

西の鳥居

松尾大社の神饌田

石碑

由緒書より「当社は京都最古の神社で、太古この地方一帯に住んでいた住民が、松尾山の神霊を祀って、生活守護神としたのが起源といわれています。五世紀の頃朝鮮から渡来した秦氏がこの地に移住し、山城・丹波の両国を開拓し、河川を治めて、農産林業を興しました。同時に松尾の神を氏族の総氏神と仰ぎ、文武天皇の大宝元年(701)には山麓の現在地に社殿を造営されました。都を奈良から長岡京、平安京に遷されたのも秦氏の富と力によるものとされています。従って平安時代当社に対する皇室のご崇敬は極めて厚く、行幸数十度に及び、正一位の神階を受けられ、名神大社、二十

二社に列せられ、賀茂両社と並んで皇城鎮護の社とされました。室町末期までは、全国数十ケ所の荘園、江戸時代にも朱印地1,200石、嵐山一帯の山林を所有しました。」

御祭神は、大山咋神と市杵島姫命です。

『大山咋神は、古事記に「大山咋神またの名は山末大主神、此神は近淡海国の日枝山に座し、また葛野の松尾に座す鳴鏑を用ふる神なり」とあり、山の上部(末)に鎮座されて、山及び山麓一帯を支配される(大主)神であり、近江国の比叡山と松尾山を支配される神であったと伝えられています。

市杵島姫命は、古事記に「天照大神が須佐之男命と天安河を隔てて誓約された時、狭霧の中に生まれ給うた。」と伝えられる神で、福岡県の宗像大社に祀られる三女神の一神として、古くから海上守護の霊徳を仰がれた神です。』

京都市西京区嵐山宮町3

map

一の鳥居

石碑

二の鳥居

赤鳥居の上部に、榊の小枝を束ねたものが数多く垂れ下がっています。これを「脇勧請」と称します。この形は、鳥居の原始形式を示すもので、榊の束は十二(閏年は十三)あり、月々の農作物を占った太古の風俗を、そのまま伝えていると言われています。

楼門

「左右に随神を配置したこの楼門は江戸時代初期の作と言われております。この楼門の随神の周囲に張り巡らせた金網には、たくさんの杓子がさしてありますが、これはよろずの願い事を記して掲げておけば救われると言う信仰に依るもので、いわば祈願杓子とも言われております。」

客殿

手水舎

拝殿

本殿

「大宝元年(701)秦忌寸都理が勅命を奉じて創建以来、皇室や幕府の手で改築され、現在のものは室町初期の応永4年(1397)の建造、天文11年(1542)大修理を施したものです。建坪35坪余、桁行3間、梁間4間の特殊な両流造りで、松尾造りと称せられています。箱棟の棟端が唐破風形になっているのは他に類例がなく、柱や長押などの直線と屋根の曲線との調和、木部・桧皮の色と柱間の壁の白色とが交錯して醸し出す色彩の美しさ、向拝の斗組・蟇股・手狭などの優れた彫刻意匠は、中世の特色を遺憾なく発揮しており、重要文化財に指定されています。また、本殿につづく釣殿・中門。回廊は、江戸初期の建築と伝われています。」

授与所

撫で亀さん(神使の「亀」)

古来「亀」と「鯉」は松尾大神様のお使いと伝えられています。中でも「亀」は健康長寿のシンボルとして親しまれてきました。

幸運の双鯉

樽占い

酒造神

『酒造については秦一族の特技とされ、桂川に堤防を築き、秦氏に「酒」のという字の付いた人が多かったことからも酒造との関わり合いが推察できます。 室町時代末期以降、当松尾大社が「日本第一酒造神」と仰がれ給う由来はここにあります。』

相生の松

カギカズラ野生地(京都市指定天然記念物)

椋の霊樹

一挙社、衣手社

金刀比羅社

祖霊社

伊勢神宮遙拝所

亀の井

滝の近くにある霊泉で、酒造家はこの水を酒の元水としい造り水に混和して用い、また延命長寿、よみがえりの水としても有名です。

末社

霊亀の滝

御手洗川の渓流は、四時涸れることのない滝がかかっています。

天狗の顔らしい・・・(鳥居の上の真ん中あたり)

神像館・庭園、拝観料500円

神像館には、御神像21体が常時拝観出来ます。特に重要文化財に指定されている老年・壮年男神像、女神像は平安時代初期の作で、等身大一木造りの座像で、我が国神像彫刻中最古最優秀品として有名です。」写真撮影不可のため画像はありません。

庭園は、昭和を代表する作庭家であった重森三鈴の設計により作庭された。庭園内の石は全て徳島、香川、愛媛県の緑泥片岩を使用した。

曲水の庭

「奈良・平安期に造られた曲水式庭園を範とした構成です。洲浜を伴った曲水の流れ、背後の築山の斜面に連続した石組、それをつなぐサツキの大刈り込みを配した構成となっています。」

即興の庭

「曲水の庭背後の宝物館と葵殿の間にある庭園で、当初の設計計画には全くなかった空間で、即興的に造り上げた庭園です。緑泥片岩、白川砂、錆砂利構成の枯山水形式の庭園です。」

上古の庭

松尾大社背後の山中にある磐座に因んで、造られました。据えられた石は石組ではなく、神々の意思によって据えられたものであると三鈴自身の説明があるとおり、磐座とは庭園ではなく、神々を巨石によって象徴したものです。ミヤコザサが植えられたのも、人の入れない高山の趣を表しています。」

蓬莱の庭

古典の手法(石組)と現在の手法(池の護岸)を巧みに取り入れ、蓬莱神仙の世界を池中の神仙島で表し、龍門瀑形式の生得の滝構成など、開放的でありながら精神性の高い池泉庭園となっています。」

車のお祓い所

西の鳥居

松尾大社の神饌田

石碑