『改めて日本語を知る』その8。(改めて漢字を知るを改題)古い日本語には色々な言い回しがあるが、その由来を調べると洒落だったり、語呂合わせだったりして面白い。

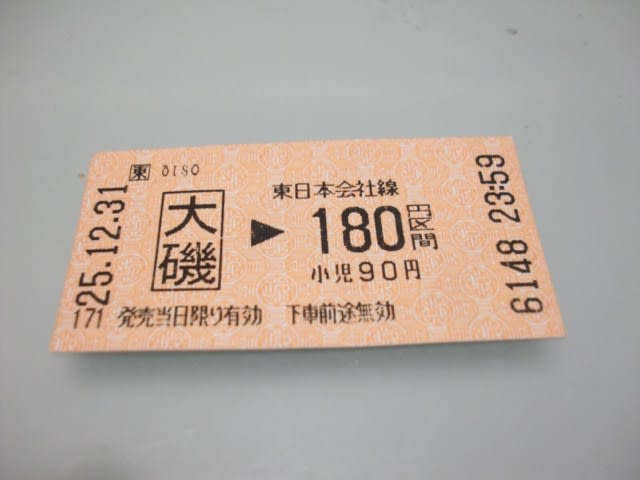

まずは『薩摩守』、この意味を知っている人は年齢が高いかも知れない。この『薩摩守』は平氏の武将である平忠度のことを指す。読み方はたいらの『ただのり』、つまりタダで鉄道などを乗ることの洒落、即ち無賃乗車のことを指す。

同じ鉄道の用語で『キセル乗車』。キセルそのものを見る機会が最近少なくなったが、この言葉はキセルの形状を知らないと分からない。つまり、キセルの刻み煙草を入れる先の部分と吸い口は金属製で、真ん中の部分は竹や木を使う。最初と最後は『金』であり、乗車券を始めの短い部分と終わりの短い部分のみ金を払い、あとの部分は金を払わない不正乗車を言う。これは中々うまい表現である。

次に『知らぬ顔の半兵衛』だが、その意味はその通り知らん顔を決め込むことである。では半兵衛とは誰か、これは竹中重治、つまり豊臣秀吉の軍師であった竹中半兵衛のことである。ある戦いで秀吉が退却を指示したが、半兵衛は指示に従わなかった。この行為は大将に従わない軍律違反だったが、半兵衛には思うところがあり、その行動に出た。そして結果として残した兵で敵を破り、秀吉が勝利することができた。これに対して秀吉は軍律違反を責めなかったばかりか褒め称えた。この故事から知らん顔を決め込むときに使う表現として使われる。

次に『土左衛門』だが、これは水死体のことを言う。これは江戸時代享保年間の成瀬川土左衛門という色白の太った力士がいて、溺れて死に膨れた屍体のことを『まるで土左衛門のようだ』と江戸の市民が面白がって行ったことが定着したものである。(この切手は土左衛門ではありません)

『八百長』は言わばやらせで、勝負事で予め負ける約束をしておいてうわべだけの勝負をすることを言うが、これは明治初期の八百屋店主の『八百屋長兵衛』に由来すると思われる。彼は大相撲の年寄・伊勢ノ海五太夫と囲碁仲間で実力は八百長の方が上だったが、商売上勝ったり負けたりしていた。しかし、回向院近くの碁会所開きに呼ばれ、本因坊秀元と互角に勝負したため、その実力が知れ渡り、真剣に戦っている振りをしながら、事前に申し合わせた通りに勝負をつけることを八百長というようになったのが一つの説である。(他にも説あり)

最後に『ピンからキリまで』だが、ピンはポルトガル語のpinta、つまり『点』に由来し、カルタやサイコロの『1』のことを言う。キリは『十字架』を表すcruz(クルス)から転じて『10』を意味する説と『限り』を意味する『切り』を語源とする説がある。他にも花札の12月を表す『桐』から来た説もあるが、いずれもはっきりしない。

ところでピンとキリのどちらが上と言う意味に使うか知ってる人は少ないかもしれない。実はピンは『最上』『最初』のもの、キリが『最低』『最後』を表すものというのが正しい。まあ、分かりにくいですね。