『改めて日本語を考える』その41。突然ですが、両国国技館では大相撲初場所が開催中である。早々と横綱照ノ富士は休場、唯一の大関・貴景勝も2日目の怪我が悪かったのか、『綱取り』が『カド番』となり、関脇以下のスモール大相撲になってしまった。

しかし、今回は相撲の話ではなく、私が話題にするのは8日目の取組、翠富士vs碧山である。結果は幕内最軽量の翠富士が勝ったのだが、私が不思議に思ったのは『みどりふじvsあおいやま』と読むこと。例えば日本では信号は青信号だが、緑色に光っていると言った奇妙なことが起こっている国。では実際に『あお』と『みどり』はどのように区別するのだろうか。

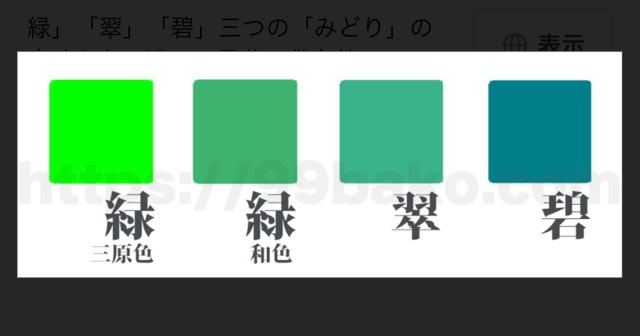

さらに漢字で『みどり』を変換しても緑、翠、碧と3種類出てくるし、『あお』を変換しても青、蒼、碧と3種類出てくる。その違いはそれぞれにどこにあるのか。こんなことを調べてみた。

元々、平安時代までは色は4色しかなく、白、黒、赤、青と読んだ。この4色は後ろに『色』は付けないが、後でできた色は『色』を付ける。例えば紫色、茶色、黄色、灰色などである。(ただ、不思議なことに緑には色をつけなくとも色を表わすが。)

この4色は春夏秋冬を表し、青は春・赤は夏・白は秋・黒は冬、これが国技館の土俵の周りにある房の色となっている。ただ、この場合の青は紫も緑も場合によっては灰色までも含めていた。青と緑が分かれるのは平安末期か鎌倉時代と言われている。しかし、信号のみならず青リンゴとは言うが緑リンゴとは言わないし、青々と草が茂るとは言うが、緑ゞ茂るとは言わない。これが厳密になぜなのかははっきりしないのが日本人なのかもしれない。

では漢字の違い、まずは『緑』、これは草木や新芽の色を表す。『碧』は宝石の碧玉に由来していて青に近いみどり、青緑色を表す。『翠』はメスのカワセミの羽根の色を表す。オスのカワセミは翡と書き、これにメスを表す翠を加えると宝石の翡翠になるのである。

『あお』と読む漢字の違いだが、青は古くからある色を表す漢字である。古くは前述のとおりかなり広い範囲を表していた。蒼は木々が繁る様を表す『鬱蒼』と使うのであり、みどりを表していた。しかし、蒼を単独で読むと青白いとか寒々しいと言った意味を持つのである。(碧は前述の通り)

と解説してみてもかなり曖昧なところは払拭できそうもない。やはり日本語は難しい。