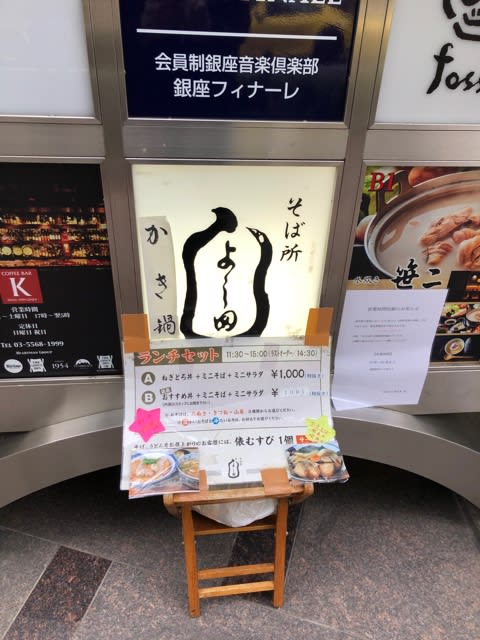

『日本そばにこだわる』8杯目、かつそばに続いて『コロッケそば』を食べに行く。銀座6丁目、交詢社通りを電通より少し北に入ったところに店がある。もとは7丁目に一戸建ての店だったがビルに建て替えでこのビルの2階に入居したのが2016年。実は探すのが難しく、通り過ぎそうになる。

店の名前は『そば所 よし田』、1885年創業の老舗蕎麦店で、この店が『元祖コロッケそば』の店である。

店は11時半開店だが、私が11時50分に入店した時も最初の客。入口は狭いが奥が広く、小上がりもある。店の人にコロッケそばをお願いすると『ランチタイムは俵おにぎりをサービスしますが、如何しますか?』と聞かれ、お願いする。

すぐにレンゲと振りネギが運ばれてきて、すぐ後におにぎり。可愛らしい俵型のおにぎりにゆかりがかかっていて、沢庵が添えてある。程なく『コロッケそば』(1210円、税込)が登場。

コロッケと言っても鶏ひき肉と山芋で作ったつくねを素揚げしたものがコロッケの正体。しかし、開店当時はハイカラなメニューの一つがコロッケであったため、この名前を付けたのが真実のようである。

いわゆる南蛮そばのようにネギがたっぷりの真ん中に縦横に包丁の入った”コロッケ“がいる。この4分の1を食べるがあっさり、蕎麦によく合うあっさりとしたタネ。

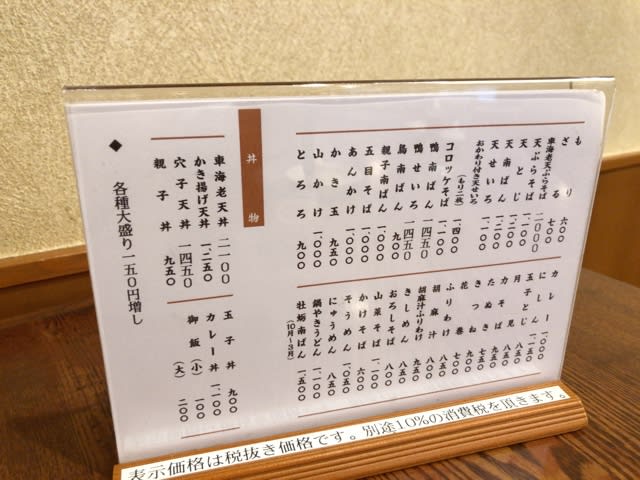

カツオと昆布で取った出汁も優しく、喉越しのよいそばを啜っていると冷えた身体も暖かくなる。そば前は周囲にメニューが貼ってあるのだが、こちらも種類が多い。

卵焼きでもつまみながら一杯行きたくなる店である。普通のコロッケ入りの蕎麦はまた改めて。ご馳走さまでした。

そば所 よし田

中央区銀座6ー4ー12

0362645215