美術館に行った後、焼き鳥を食べに銀座に行く。以前にTV東京系の番組『今夜もコの字で2』の最終回でも紹介された『武ちゃん』に行って見た。このお店は銀座4丁目、晴海通りから少し歩いたところにある。不思議なことにお隣も焼き鳥屋(鳥政)さんである。

予約を受けないので5時半に行くが、開店直後のはずにもかかわらず3組ほどの先客がいた。噂通りのコの字カウンターに案内され、目の前ではご主人がもうもうと煙を上げて焼き鳥を焼き上げている。

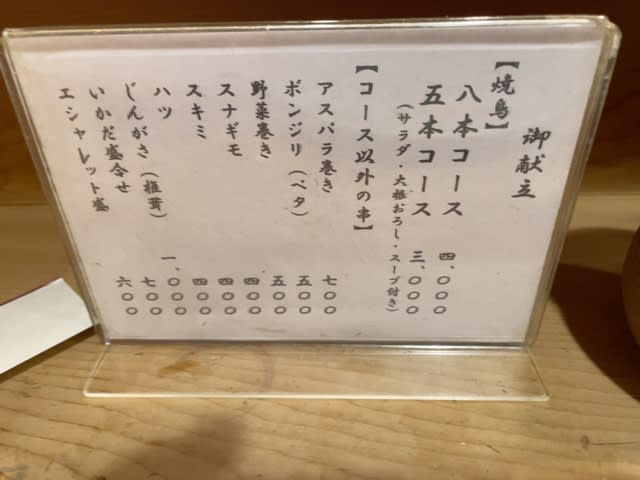

席に着くと大根おろしと小さなサラダが到着、飲み物は瓶ビール(生ビールはない)をお願い。焼鳥は8本のコース、おしんこは2人で1皿をお願いした。

すぐに小さな容器に入ったスープ、上には椎茸が浮いているがこれが美味い。熱いのだが、すぐに飲み干してしまう。サラダはドレッシングがかかっていてキュウリが星形に整形されていた。

ビールのあてにお新香を食べるが、これが絶品。特に茄子、白菜、カブがたまらない。

1本目は皿に乗って提供される。つくねとウズラの卵、辛子醤油で味付けされている。エシャロットに酢味噌がついたものもあしらいに。次いでササミを焼いてワサビが乗っている。こちらはさっぱり、一本ずつ違いを楽しむ。

レバーはタレ焼き、火入れが抜群。久しぶりに美味いレバーにたどり着いた。

ここでお酒、銘柄は白鷹。常温か燗酒を選択できるが、ぬる燗もできますと言われてぬる燗をお願いする。辛口でキレがある。

皮は醤油焼き、香ばしく適度に脂が乗っている。カリッとした食感にもう一本欲しくなる。アスパラガスは鶏を巻いてある。

鴨は田楽味噌と細かく切った紫蘇、間に挟んだネギと実に好相性、七味唐辛子を振って頂く。酒が進みすぎ、もう2本目。ほぼ同時に腿肉、こちらは肉肉しい逸品。

銀杏は薄皮のまま焼いて、おばさんが後ろで焦げた皮を払う。鶏手羽先はやはりゴール、食べ応え満点。酒を最後の3本目追加。

他にも白板に色々と書かれていたが、私は白レバーを1本追加する。先ほどのレバー同様、火入れ具合が最高に美味い。

気がつけばもう満腹、通常は塩とタレしかない焼鳥だが、醤油や味噌など色々な味付けでお客さんを飽きさせない、老舗の工夫を感じた。

店の方も気がきく人ばかりで実に気持ちの良いお店であった。もちろん、再訪したいお店である。ご馳走さまでした。

武ちゃん

中央区銀座4ー8ー13

0335616889