映画「PLAN75」を観た。

角谷ミチの担当者である成宮瑶子の頭の中で不協和音が鳴り響く。成宮の横ではコールセンターの新人がレクチャーを受けている。プラン75に申し込んだ老人の気が変わらないように、うまく誘導するのがあなたがたの仕事ですよと。

自分も同じレクチャーを受けた。そして着実に給料を得るために、言われるがままに頑張ってきた。しかし本当にそれでよかったのだろうか。

成宮は仕事を上手くやった。角谷ミチは心変わりすることなく、無事に最終日の連絡を終えることができた。単なるコールセンターの従業員に過ぎない自分を「先生」などと呼んでくれた。最後までしっかりとしたいい人だった。どうしてあんなにいい人が死ななければならないのか。

申込者の受付をしている岡部も同じように疑問を抱く。この政策は本当にいい政策なのか。生命よりも経済を優先することが、人間にとっていいことなのか。

河合優実も磯村勇斗もいい演技をしていた。そして角谷ミチを演じた主演の倍賞千恵子は、淡々と枯れた演技で、声を上げることのできない老人の辛さと悲哀を切々と伝えていた。見事である。

PLAN75は、ひと言で言えば貧乏老人切り捨て政策である。裕福な政治家には貧乏老人の窮状など理解できないから、平気でこういう非人道的な法律を作る。庶民は強権に逆らうことをしない。逆らっても無駄だと思っている。逆らう人間を馬鹿だという人もいる。そして強圧的な政治家に投票する。ドストエフスキーの言う通り、人間は苦痛と恐怖を愛しているのだろうか。

中にはこの政治は間違っていると声を上げる人もいるが、サイレントマジョリティは現状維持を望んでいる。選挙ではそういう投票行動をとる。そうして裕福で独裁的で好戦的な政治家がのさばる。庶民はひたすら苦しみに耐える。75歳で死ななければならないとお上が決めたのなら、それに従うしかないと諦める。自分の投票行動が自分を苦しめていることに気づかない。

角谷ミチの苦しみは日本人の苦しみを代表しているようだ。歳をとっても共同体は何も助けてくれず、民間は老人を相手にしてくれない。PLAN75でなくても、もう死ぬ以外の選択肢はない。人生なんてそんなものだ。これまで自分の力で生きてきた。いまさら生活保護など受けたくない。生活保護の担当者は老人を人間扱いしてくれない。角谷ミチがこれまで選挙でどの党に投票してきたのかは不明だが、政治が彼女を助けてくれないのは明らかだ。彼女が長い間納めてきた税金は、いったい何のために使われるのだろうか。

若い人には他人事のような映画かもしれない。しかし若い人も、子供の頃から今までがあっという間だったことを考えてみるがいい。75歳なんて、あっという間なのだ。

映画「Flee」を観た。

逃げるという選択は苦しいものだ。逃げるの対義語が追う、挑む、立ち向かう、といったポジティブな言葉だけに、逃げることは如何にも否定的に感じられてしまう。

説明責任から逃げてばかりの政治家は、たしかに見苦しい。悪事を働いても、嘘を吐き公文書を偽造して逃げ切る。そんな人間が道徳を正規の科目にして愛国心を説いたり、防衛費の倍増を主張したりする姿を見ると、吐き気がする。この国は終わったと思う。自分が政治家だったら決して逃げないと考えたりもする。

しかし危険が迫っている状況から逃げるのは当然の行動だ。津波や洪水が来たら、誰でも逃げる。人災も自然災害と同じだ。迫害する者や服従を強いる者から逃げることは、否定されるべきではない。むしろ積極的に逃げるべきだと思う。

最近の日本語には、ブラックという便利な言葉が出来た。ブラック企業という言葉が最初だが、ブラック部活といった使い方もする。個人の尊厳や人権を侵害するような組織をブラックと呼ぶ。国家などの共同体についても使える。日本はややブラック程度だが、アフガニスタンはどう考えてもブラック国家だ。

共同体がブラックになるのは、指導者が強制的にそうする面もあるが、大半は共同体の住民が、個人よりも共同体を優先することを受け入れるからである。ナチスを生んだのはドイツ国民だ。ヒトラーに熱狂した。日本の軍事政権を生んだのも日本国民である。日の丸に熱狂して、国や天皇を否定する人を非国民と呼んで迫害した。

国家主義の熱狂は恐ろしい。ガンバレニッポンの精神は戦時中とそっくりだ。敗戦から77年を経て、戦争の悲惨さを忘れた政治家は軍事費を倍にしろとか、台湾有事に備えろなどと吠えている。日本は再び愚かな戦争に突き進むのか。

国家がブラックだったら他の国に逃げ出すしかない。この世の中がブラックだと知ったら、この世から去るしかない。タイトルの「Flee」は「逃げる」という英語だが、より強い意味の「逃亡する」で使われる。Flee from the Black.

映画「ウェイ・ダウン」を観た。

政府というのは腹立たしい存在である。国家公務員の中には自分が国民のためではなく国家のために働いていると勘違いしている人間がいて、国民から国家を守るような行動を取る。または国民の財産を奪おうとする。役人が、国民が主権の民主主義を忘れて、国家が主権の国家主義に舵を取ってしまったら、その国は暗黒の国になる。ブラック企業と同じで、ブラック国家だ。

残念なことに、世界の国々は大抵がブラック国家である。日本も例外ではない。ディスクロージャー(情報開示)が基本の公文書でさえ、黒塗りで公開する。文字通りのブラック国家だ。国民から国家を守ろうとする役人の姿勢の典型である。

本作品は、そういう役人たちによって奪われた財宝を取り返す話で、アメリカ映画みたいな政府のエージェントみたいな主人公と違って、反体制、反権力という意味でかなり痛快だ。エンタテインメントだから深い世界観はないが、ハラハラするし、どんでん返しもある。稀代の天才的頭脳の持ち主であるトムをリクルートするやり方も面白い。スペイン映画はハリウッドのB級映画よりもずっといい。

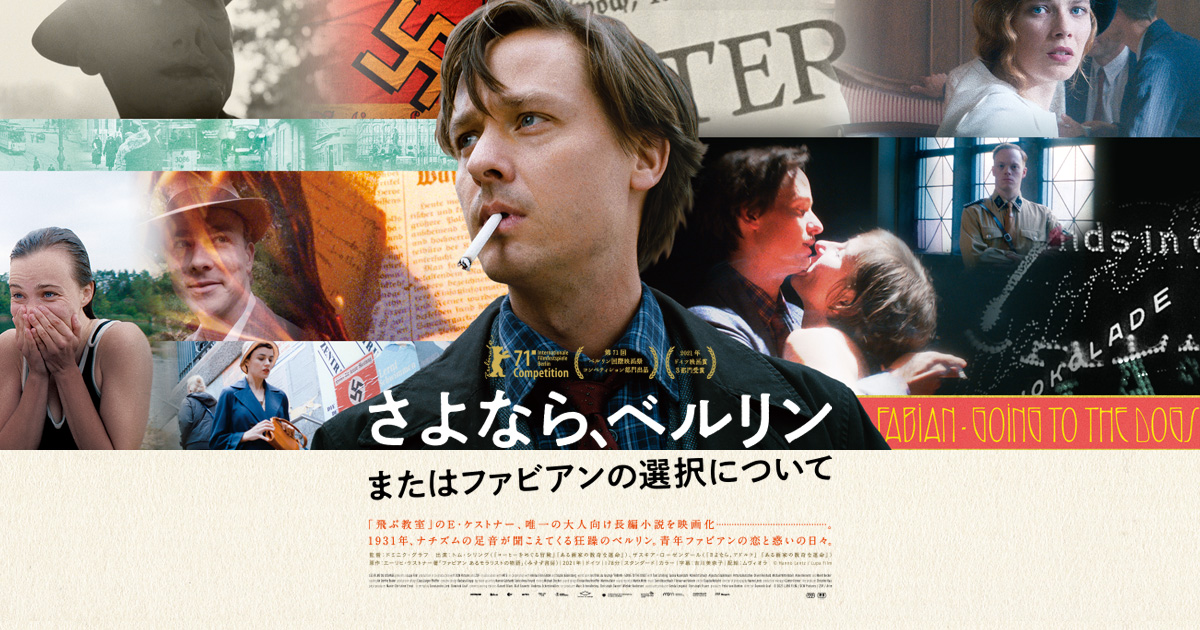

映画「Fabian oder Der Gang vor die Hunde」(邦題「さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について」)を観た。

主人公ファビアンは極端なチェーンスモーカーで、のべつ幕なしにタバコを吸っている。タバコを吸っている時間は、我に返って醒めている時間だ。つまり一服するのは、現実から一歩引いて自分と対話することである。

喫煙を勧めているのではない。むしろタバコを吸うのは一種の現実逃避だと思っている。ただ、喫煙には一瞬の恍惚がある。本作品の舞台となっている1931年のミュンヘンは、連続してタバコを吸わなければならないほど、厳しい時代だったということなのかもしれない。

ファビアンを演じたトム・シリングはナチ政権下のドイツを描いた「ある画家の数奇な運命」で主演しており、その主人公クルトもまた、ファビアンと同様に自由な精神の持ち主であった。第二次大戦前後を描く映画の主人公には、自由な精神性が求められるのだろう。トム・シリングはその容貌からして、時代のパラダイムに染まらない反骨が感じられる。いい俳優だ。

1931年は世界恐慌の2年後である。景気は少しもよくならず、街は失業者で溢れかえっている。タバコを買う金にも困り、1本だけ買う。他人が吸っているタバコを通りすがりざまに奪う。そういう時代なのだ。そこへナチスの登場である。強いリーダーシップと自信に満ちた主張に、人々はなんとなく心酔してしまう。

ファビアンは時代に対して嫌な感じを持つ。それは石川啄木の「強権に確執を醸す志」に通じるものがある。強権に媚びる人間が急増するベルリンに嫌気が差したのだ。それは退職金で恋人のドレスを買う刹那主義的な生き方となる。その恋人は女優になるが、ファビアンには彼女がどんな作品に出演することになるのか、目に見えている。ナチのプロパガンダ映画だ。

ファビアンにとってこの時代には絶望しかないが、それでも恋は大事だ。親友は遠距離恋愛に失敗した。自分はどうだろう。彼女は待っていてくれるだろうか。

ラストシーンはファビアンにとって幸せな結末だったのかもしれない。童話作家の原作なら、こういった唐突な終わらせ方もありだと思う。

映画「はい、泳げません」を観た。

長谷川博己が演じた哲学者で大学教員の主人公の精神世界が作品の中心で、彼以外の登場人物は類型的に描かれる。

それはカメラワークにも現れていて、相手役となった3人の女性を真正面から撮ったシーンが多かった。つまり主人公小鳥遊雄司の視点である。

その分女優さんたち演じる役の扱いが軽くなったのは致し方ない。綾瀬はるかの役には少しだけエピソードがあったが、麻生久美子と阿部純子の役にはそれさえなかった。特に元妻は、軽佻浮薄で思慮に欠けた底の浅い関西弁のおばさんで、誰からも嫌われるタイプだ。哲学者の主人公がこんな女を好きになる筈がなく、本作品で唯一リアリティに欠ける設定だった。演じた麻生久美子には気の毒な役柄である。

長谷川博己の演技はとてもよかった。哲学者は基本的に他人の人権を尊重するから、話し方が丁寧になるし、すべての価値観は相対化される可能性があることを知っているから、一方的な話はしない。元妻は家族ではないのだから、丁寧語で話すのは当然だ。それに対して、元妻が横柄な関西弁で一方的な話をするのはおかしい。夫を尊敬していれば多少なりとも影響を受けるはずだが、結婚生活で何の影響も受けていないようだ。尊敬のないところに愛はない。つまり元妻は小鳥遊のことを少しも愛していなかったことがわかる。その意味では、麻生久美子の演技も的を射ていた。

精神と肉体は同じひとつの身体にある以上、密接に関連している。脳は自分の身体、つまり五感からしか情報を得られない。そのうち人間はテレパシーが使えるようになるかもしれないが、いまはまだである。身体の不調は精神の不調につながる。もちろん逆もある。

精神の不調は適度な運動や十分な睡眠によって改善される。それができない人には薬品が処方される。薬品は精神ではなく身体に作用するもので、運動や睡眠の代替方法だ。運動や睡眠や薬の他に、場所や習慣を変えるという方法もある。五感に入ってくる情報を変えるのだ。江戸時代には温泉地に長期逗留して湯治をしたという話がある。

本作品では、水泳が湯治の代わりになっている。水に触れたり水の近くに行くことは人間にとって優れた癒やし効果がある。大抵の観光地は海辺や湖や川の近くだ。プールに入ったり湯船に浸かったりするのも同じことである。緊張しているときに水で顔を洗うと、緊張がかなりほぐれる。個人的な体験だと、結婚式のスピーチでは効果覿面だった。

小鳥遊雄司の苦悩は結婚式のスピーチよりもずっと深刻だが、体を動かすこと、水に触れること、そして小さな成功体験によって前に進むことができるようになる。哲学者あるいは哲学的な人は現実が迫ってくると、現実から遊離した思考に逃げ込みがちだ。小鳥遊はその典型だが、自分の哲学と自分の現実は異なっていて、現実を哲学的に受け止める必要がないことに気づく。理論と情緒は別なのだ。

本作品は、トラウマを抱えていたり、鬱病で悩んでいたりする人が、薬を山ほど処方するだけの精神科医にすがるのではなく、日常的な行動で乗り越えられる可能性を示している。スリルもサスペンスもなくてストーリーは坦々と進むが、きちんと観ればとてもいい作品だと思う。

映画「The Last Bus」(邦題「君を想い、バスに乗る」)を観た。

老人が主人公のロードムービーである。満身創痍の彼は、亡き妻との約束を果たすために、不自由な身体に鞭打って、イングランドの遥か最南端の町を目指す。

バスを乗り継いでいく設定がいい。飛行機でも特急列車でもない。バスである。妻との思い出が詰まっているバスの旅。しかし彼には残された時間がない。予定通りに到着しなければ、それまで命が持たないかもしれないのだ。

ロードムービーらしく、思いがけないアクシデントが次々と起きる。親切な人もいればそうでない人もいる。不運にめげず、人を非難せず、黙々と進んでいく。流石に名優ティモシー・スポールである。優しくて寛容な老人を枯れた演技で淡々と演じてみせた。それが逆に主人公トムの気持ちを切々と伝えてくる。

「Amazing Grace」を歌い上げるシーンなど、泣ける場面も多く散りばめられていて、演出も脚本もとてもいい。ラストシーンで、トムがバスの旅の道中にスーツケースをとても大切にした理由がわかる。高倉健の遺作となった映画「あなたへ」を思い出した。

映画「オフィサー・アンド・スパイ」を観た。

本作品は、嘘を吐いて他人を貶める人たちと、真実に忠実な人たちの戦いの物語である。原題はエミール・ゾラの「私は告発する」という弾劾文書のタイトルで、邦題もそのままのほうがよかったと思う。

大抵の人は、嘘を吐くのはよくないことだと教えられて育っている。そんなふうに教えるのは、子供に嘘を吐かれると大人が困るからだ。だから嘘を吐くことには子供の頃に刷り込まれた罪悪感が伴う。世界のどこでも同じだと思う。嘘は悪いことだというパラダイムがワールドワイドに続いている。

ところが、嘘を吐くことにまったく罪悪感を感じない人間もいる。自己愛性パーソナリティ障害でおなじみの元総理大臣がその典型で、国会で118回も嘘の答弁をしても反省も何もなく、総理大臣を辞めたあとも「日銀は政府の子会社」などという嘘を平気で吐いている。彼と仲よしのトランプもプーチンも嘘を吐いて世界に大きな被害を与えている。どうやら嘘を吐いても平気な人間でなければ権力者にはなれないようだ。

権力を支えるのは役人と軍人である。それぞれ、役所と軍隊の利権を守るのが仕事だ。組織を守るためには、間違いは認められない。つまり組織ごと、自己愛性パーソナリティ障害に陥っていると言っていい。

しかし中には自分は嘘を吐けないという役人や軍人がいる。そういう人は強要や脅迫の被害者となり、場合によっては左遷や減俸の憂き目に遭う。日本では公文書の改竄を命じられて自殺した赤木俊夫さんがいた。本作品では主人公のジョルジュ・ピカールである。彼は軍律に従いながらも、真実に忠実な毅然とした態度を崩さない。この難役を、映画「アーティスト」で米アカデミー主演男優賞を受賞したジャン・デュジャルダンが見事に演じている。

虚偽を排して真実だけを口にする人は、心が穏やかな日々を送ることができる。しかし嘘を並べ立てて虚偽に生きる人は、常に不安である。本作品で描かれる裁判のシーンでは、落ち着いた表情のピカールに対して、将軍や大臣の不安そうな顔が強調されている。この演出は上手い。

軍の名誉などといった意味不明の概念のために、世界中でどれだけの嘘が積み重ねられているかを想像すると、軍そのものが嘘で塗り固められていると感じる。

第二次大戦中の日本では、軍の名誉のために一億玉砕というスローガンまで生み出され、国民はお国のために死ぬことが善であるという嘘を信じ込まされた。何より恐ろしいのは、2022年の現在も、死んだ兵士を「英霊」などという嘘の概念で祀り上げていることだ。あの戦争は全部が嘘だったと認めなければ、日本に平安が訪れることはない。

映画「ニューオーダー」を観た。

メキシコ映画らしいと言っていいのか、表現のいちいちが過激である。というか、暴力に躊躇いがない。メキシコは銃の所持が許されている国だから、人を殺すのに躊躇いがないとも言える。

格差が限界まで広がったらこうなるだろうというSFスリラーだが、舞台が日本だったら、多分こんなふうにはならないと思う。デモ隊が暴徒と化して、店舗や家屋を襲ったり略奪したりすることはない。

本作品の設定には仕掛けがあって、結婚パーティの出席者は全員が白人、使用人は全員が有色人種となっている。つまり格差を肌の色で表現して分かりやすくした訳だ。パーティには豪華な料理、高価なワイン、麻薬まである。そういうものを欲しがる人の国という設定だ。

しかし日本人は必ずしもそうではない。豪華な料理にも高価なワインにも興味がないという人がかなりいると思う。若者は自動車にも興味がない。つまり金持ちを羨ましがる傾向が少ないのだ。いまの日本人が金を求めるのは、贅沢がしたいというよりも、生活の安定を願うからだろう。暴動に向かう精神性は殆どない。

本作品の主眼は軍隊の動きである。暴動の発生時に軍は静観を決め込む。しかし一部の者たちは暴動に乗じて営利目的の誘拐をはたらく。その後、暴動を鎮圧することによって、軍は国を実質的に支配する。

一部の者たちが行なった悪事をどうするか。軍は最も軍隊らしい判断をする。国民よりも軍が大事だ。軍の名誉が傷ついたり、非難されたりすることは、断じて避けなければならない。その判断に人道的な見地はまったくない。

そして時代は20世紀初頭と同じような状況に戻ってしまう。メキシコだけがそうなるのではない。全世界的な傾向だ。格差の行き着く先は暴力による支配である。つまり軍部の台頭だ。世界中がそうなったときに、人類はどうなるのか。軍事技術の絶え間ない発展によって、現在の軍事力は先の大戦時の比ではない。

本作品は、人類の未来を暗示している。通信技術がどんなに発達して世界中が結ばれても、人間の愚かさには変わりがない。人類の歴史は戦争の歴史だ。これまでもそうだったし、これからもそうに違いない。

映画「太陽とボレロ」を観た。

クラシックの演奏場面はそれなりだが、映画としては不出来な作品である。水谷豊監督の作品は「TAP THE LAST SHOW」や「轢き逃げ -最高の最悪な日-」がそれなりに面白かっただけに、本作品はあまりにも残念だ。

もともと水谷監督の脚本は、昭和の時代から一歩も抜け出せていない。台詞は月並みで、光る言葉がひとつもない。表情や演技は類型的で平凡だ。それでも前作までは、それなりのリアリティがあった。ところが本作にはリアリティさえなくて、水谷監督の悪いところしか出ていない。

西本智実さんの指揮するコンサートには何度か足を運んだことがある。力強くてドラマチックな指揮をする人だ。本作品で披露した「アルルの女ファランドール」は出だしからして迫力満点で、勢いは留まるところを知らず、その迫力のままフィナーレを迎える。コンサートホールで聞いたら感動するに違いない。「白鳥の湖」も「ボレロ」もとてもよかった。

音楽はよかったのだが、それ以外はまったく駄目だった。なにせストーリーにドラマ性がないから、観ていてダレる。母親役の檀ふみの演技だけは光っていたから、母と娘の波乱万丈の物語に、コンサートホールの立ち上げの苦労を重ね合わせれば、それなりのストーリーになっていた気がする。本作品は主役が誰かわからず、なんとなくの群像劇みたいで、高校の演劇部の芝居よりひどかった。後半になって、もしかしたら檀れいが主役なのかと思ったが、主役にしては存在感がないし、人間的な深みがない。演技でカバーしようにも、檀れいの演技ではそれも叶わない。

同じように楽団の人間模様を描いた映画「マエストロ!」は味のある作品だったが、本作品には何の味もない。人に対する愛情も音楽への愛もなく、ただ言葉が上滑りするだけだ。ステレオタイプのありふれた台詞を学芸会みたいに喋る檀れいには、心底うんざりした。

映画「ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇」を観た。

農業ではドイツのバイエル社(旧モンサント社=アメリカ)が、種子と種苗の知的財産権を独占して、強力な除草剤とその除草剤に耐性のある遺伝子組み換え植物(GMO)の両方を販売することで莫大な利益を得ている。そのせいでインドの農家は毎年15,000人が自殺している。

どうも先進国の大企業は途上国の労働力を食い物にする傾向があるようだ。利益追求だけを唯一是とする資本主義の企業論理は、自社の眼前の利益のみ優先し、将来のことなど顧みない。

流行りのSDGsも、国連で採択されたからという理由で、各企業はパフォーマンス合戦に余念がない。地球全体のこと、人類全体のことを考えている企業など、本当はひとつもないのだ。

それは国単位でも同じことで、トランプのアメリカ・ファーストという露骨な主張は身も蓋もなかったが、実はどの国もトランプと同じで、自分の国さえよければいい。

人間は本来的に利己主義であり、国にも利己主義を求める。他国との共存共栄ではなく、他国を支配して利益を独占する支配者を求める傾向にあるのだ。平和主義よりも戦争主義である。

利己主義が罷り通る世界では常に弱者が犠牲になる。本作品の奴隷船はその極端な事例である。世界が平和主義、平等主義、自由主義、つまり民主主義がパラダイムとならなければ、いつまでも奴隷船は作り続けられる。

振り返って世界の民主主義の割合をみると、人口比では3割にも満たない。専制政治の国に住む人が世界の7割強なのだ。そしてそれは増加の傾向にある。選挙制度のある国でも、その選挙が政権有利に進められるようになっている訳だ。人類に未来はない。