映画「魂のまなざし」を観た。

フィンランド共和国は人口550万人の小さな国だが、国連が発表している幸福度ランキングはこの5年連続で第1位である。民主主義社会の成熟度、教育文化レベル、福祉の充実度などがいずれも高評価となっている。日本の成績は論外なのでここでは触れない。

幸福度ランキングが1位だからといって、映画が幸せ物語ばかりということはない。人間は不条理な存在だから、問題がなくなる訳ではないのだ。人間の本質や人生のありようを描くのが映画だとしたら、現在のフィンランドにも描くべき題材はある筈だ。

という勝手な考察とは裏腹に、本作品は現代の話ではなく、19世紀後半に生まれた画家の物語である。女性であることだけで理不尽なパラダイムにさらされる時代だ。主人公が男性だったらテーマは違っていたかもしれない。

男がいくつになっても夢見る3歳児であるように、女性はいくつになっても恋に憧れる乙女のままだ。方向の違うベクトルは、いつまでも交差することはない。人と人との間には暗くて深い川がある訳だ。エイナルとの淡い恋は、50代の画家に何をもたらしたのだろう。

「写実はとうの昔に捨てた」とヘレンは言う。19世紀後半といえば、写真技術が本格化して、絵画の写実主義に疑問が持たれはじめ、クロード・モネらの印象派の絵画が生まれた時代である。「美人じゃなくても情熱がある」と、その絵を描く動機を説明するが、兄には理解できない。

当方のような凡人が絵を見てまず思うのは、誰の絵で、どんなタイトルで、値段はいくらなのかということである。実に下世話な疑問だが、そう思ってしまうのだから仕方がない。凡人で悪かった。

ゴッホやモディリアーニなど、生きているうちは絵が殆ど売れなかった画家に対して、ヘレン・シャルフベックは生きているうちから評価されて、絵が売れた画家である。しかしカネが彼女を幸せにしてくれることはなかったようだ。

小説家は自分の内面を覗き込み、恥も外聞もかなぐり捨てて、ありのままの魂を描く。身を削るようにして作品を紡ぎ出すのだ。画家にも同じようにして絵を描く人がいるのを、本作品で初めて知った。

邦題の「魂のまなざし」は、映画にしては珍しく配給会社の発案ではない。2015年に東京芸術大学美術館で開催された「ヘレン・シャルフベック-魂のまなざし」と題された展示会に由来する。ヘレンは自分の魂と向き合いながら描いた。その絵を見る者は、否応なしに画家の魂と向き合うことになる。秀逸な邦題だ。ヘレンの描いた絵を見たいと思った。

映画「デウス 侵略」を観た。

地球の人口が210億人に達した近未来が舞台。地球は壊れていき、人類の未来に暗雲がたれこめていくさなか、火星軌道上に突如として現われた黒い巨大な球体。その正体は何なのか。未知の球体に、人々は根拠のない期待を寄せる。

流石にイギリスのSF映画である。テーマが真面目だ。「私はアルファであり、オメガである」という台詞が出てきたのは少し意外だった。イギリスはイングランド国教会が有名なキリスト教国ではあるが、国民性としては無宗教のイメージがあるからだ。とはいえ無宗教の当方でも新約聖書の「ヨハネ黙示録」の言葉であるとわかるくらいだから、常識の範囲内か。

世界の人口は先進国が徐々に下り坂になっているものの、アフリカやインド、南米では人口爆発が続いている。タリバンの支配しているアフガニスタンでも人口が増えている。どう考えても不幸な子どもたちばかりなのに、親は不幸を生み出し続ける。

人口は労働力であり市場である。生産者であり消費者なのだ。経済成長には人口増加が欠かせない。有名なマルサスの人口論では、人口は等比級数的に増えるのに対し、食料は等差級数的にしか増加しないから、必ず食糧危機が訪れると説明されている。

一方では食物の廃棄も問題になっていて、日本では毎年600万トンの食料が棄てられている。ひとり当たりおにぎり1個分を毎日棄てていることになるそうだ。さらに一方では、世界の人口の1割が飢餓に苦しんでいる。食料には消費期限があるから、分配も簡単にはいかない。

本作品はそういった問題をバックグラウンドとして、世界の指導層が独善的な解決案を模索する恐ろしさが描かれる。報道やプロパガンダも併せて皮肉っているように感じた。邦題の「侵略」は余計だが、悪い作品ではないと思う。

映画「1640日の家族」を観た。

女性だけが母乳を分泌することと関係があるのか、母性は専ら女性の特徴である。どちらかというと理詰めで考える男性に対して、女性はどちらかというと情緒を優先する。

本作品の「マモー」は後者の典型で、何かあっても抱きしめてキスをすれば解決すると思っているみたいに、シモンにキスをするシーンが殊の外多い。愚かな母親に映るかもしれないが、頭のよさは十分に伝わってきているから、愚かというよりも、みずからの母性を制御できないように見えた。

そんな「マモー」の葛藤が本作品の主眼で、母性の強い女性だからこその物語である。独善的な部分もあるが、母親としての愛情はとても深い。子供の世話を焼きすぎる感じだ。家や車に子供を置き去りにして死なせてしまう母親とは対極的である。

シモンは「マモー」の思惑を敏感に感じ取り、子供ながらも自分の立場を守ったり希望を叶えようとしたりする。6歳児はもう立派にひとつの人格だ。母親との穏やかな会話は、実は互いに距離を測りながらのスリリングなものである。

他の家族もそれぞれにシモンとの関係性を築き、関係性の終わりに対応する。さよならだけが人生だ。

里親の苦労と喜びと悲しみを全部描き出したような作品で、全体として里親制度には肯定的である。子供を育てるにはシステムだけだと不十分で、どうしても人力が必要となる。「マモー」は愛情は十分に備わっているが、自制力に難があった。しかし夫がそれをカバーして、里親夫婦としては満点だ。子供を育てられない親の子に生まれてしまった子供にとっては救世主のような存在だろう。ラスト近くで紹介された動物セラピーを利用した養護施設も秀逸な行政である。シモンはいい子に育つだろう。

福祉事務所の駐車場に停まっている自動車は、日本の車種で言えばAQUAやNOTEやFITみたいな小さな車ばかりである。最近はフランスでもコンパクトカーが主流なんだと、妙なところで感心したのであった。

映画「島守の塔」を観た。

吉岡里帆がとてもいい。泥だらけのモンペ姿での演技は、化粧や衣装やライティングの助けが得られず、演技力の真価が問われたが、見事にポテンシャルを発揮してみせたと思う。

演じた比嘉凛は、これこそ軍国少女というべき典型的な女性であり、東条英機の「戦陣訓」を座右の銘として、皇国の勝利を疑わず、最後は神風が吹くと心の底から信じている。

「戦陣訓」はその一節「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍(ざいか)の汚名を残すこと勿(なか)れ」が有名だが、この部分だけ読んでも、上から高圧的に物を言う高慢な精神性があからさまであり、現場を知らない高級将校に会議室から命令を下されているような腹立たしさがある。

こんな「戦陣訓」を真に受けてしまう国民の幼稚さが、戦争に突き進んだ愚かな指導者たちを後押ししたのは間違いない。「戦陣訓? バカじゃねえの」が当時のパラダイムであれば、日本は戦争をやめたと思う。しかし最初に反戦を言い出した勇気のある人々は、悉く特高によって検挙、または拷問死させられてしまった。

現代では「オリンピック? バカじゃねえの」と言っても罰を受けることはないが、アスリートに失礼だろうと非難する精神性はまだ残っている。他人を非難するのは自分が上になったようで気分がいいものだ。村八分やいじめっ子の精神性である。「キサマは命懸けで戦う兵士を愚弄するのか」と恫喝する側は、世のパラダイムに乗っかって他人を上から怒鳴りつけることができる訳で、おそらく気分も晴れるだろう。しかし言われる側はたまったものではない。恫喝されても、尚且つ反戦を主張する勇気のある人は少なかったはずだ。

島田叡知事はドキュメンタリー映画「生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事」を観て初めて知った。この高潔な人格者を萩原聖人が好演。本作品では島田が台湾から調達した米の行方は描かれなかったが、実際は軍に掠め取られてしまった。住民のために何ひとつしてやれなかったという、本作品の島田の嘆きは、何もかもが軍の裏切りによって無為とされてしまったやるせなさを含んでいる。

国や名誉よりも人の命が大事だという島田のヒューマニズムは、島田の覚悟でもある。島田は役人だ。命令には従わねばならぬ。しかし島田にとって、命令よりも優先すべきは住民の健康であり、住民の命だった。大変な勇気だったと、頭の下がる思いだ。

歌や踊りのシーンを入れたのがよかった。戦争は極限状況だが、人々の精神性は日常である。どこかでバランスを取らないと、心がおかしくなる。島田は野球で精神の安定を保つことが出来た。島の人々にはどんなときでも踊りや歌が必要なのだ。

さて今般の日本は、射殺されたアベシンゾーの国葬の是非について、議論が喧しい。国葬は特定の人物に対する弔意を強制するものであり、この儀式そのものが憲法で保証されている内心の自由を侵害する恐れがある。「積極的平和主義」と名付けた戦争主義を推し進めたアベシンゾーだ。国葬によってその思想が世論となってしまうと、日本は再び戦争の悪夢に見舞われる。島田叡と同じような気骨のある役人が、現代日本にも存在していることを祈るばかりである。

映画「グレイマン」を観た。

ロバート・ラドラムやトム・クランシーの小説を読むと、CIAの現場工作員は「エージェント」と呼ばれているようだ。海兵隊の特殊部隊や陸軍のデルタフォースなどからリクルートされ、訓練を受けて現場での諜報活動に当たる。各国語を流暢に話し、ときには外国人になりすます。諜報活動で得た資産によって各地に隠れ家を設けて、武器や現金を隠しておく。接触する人間が敵のエージェントの場合もある。誰も信用できない。

そういうイメージで鑑賞したのだが、本作品には諜報活動の深みは描かれず、専らバイオレンスに終始している。世界観は続編に期待というところだろうか。

ライアン・ゴズリングはいつもの感じだったが、クリス・エヴァンスが珍しく悪役をやっているのがなかなかいい。アナ・デ・アルマスは「007 ノー・タイム・トゥ・ダイ」で黒いドレスでマシンガンをぶっ放すシーンが印象的だったが、本作品でもアクションシーンを上手に演じていながらも、キュートさを存分に撒き散らしている。

ストーリーは割と一本道だが、CIAの上司や、その裏で糸を引く権力者についてはまだ触れられていない。雑魚キャラがたくさん殺される映画で、もしかしたらクリス・エヴァンスのロイド・ハンセンも雑魚キャラのひとりだったのかもしれない。

ピストルや突撃銃、狙撃銃の他に、グレネードランチャーやグレネード、ロケットランチャーなど、多彩な武器が登場する。使い方もユニークで面白い。流石に予算のある作品だ。

モヤモヤとしたラストだったので、続編があれば観たいと思う。

映画「ボイリング・ポイント/沸騰」を観た。

レストランの一日は、届いた食材の検品と整理からはじまる。注文通りの品が注文通りの個数と状態で届いているか。生で頼んだ肉が冷凍で届いたら、その肉は翌日にならないと使えない。肉は冷蔵解凍するのがきまりだからである。検品が終わった食材は所定の場所に入れる。先入先出が基本だ。

ホールでは店内と店周りの清掃を行ない、テーブルと椅子の状態をチェックする。マネジャーは当日の予約状況を確認し、イレギュラーな要望やVIPなどの情報を伝える。売上目標や注意事項を共有して、いよいよ客を迎えることになる。

一般のレストランでは大抵は平穏に日々が過ぎるが、何年に一回かは保健所の検査が入って、対応に気が狂いそうになることがある。

食中毒が発生することは滅多にない。開店から一度も食中毒を出さない店の方が多い気がする。あるとしても数年に一度だ。

食品アレルギーの客はたまにいる。予約時に言ってもらえれば大丈夫だが、注文時にいきなり言われても対応が難しい。

ハラルの準備ができている店も稀にあるが、費用がかかるので殆どは何もしていない。やはり注文時にいきなり言われても対応が難しい。

メニューにない料理を注文する我儘な客もいる。強引だからウイエトレスは断れない。

本作品では、滅多に起きないアクシデントがクリスマスの夜、一度に起きてしまう。オーナーシェフのアンディにストレスが一挙に襲いかかるのだ。気の弱いアンディにはとても対処できない。

スタートからずっと同じカメラでアンディその他の登場人物を追いかけていく。こういう撮影の映画ははじめて見た。とてもスリリングだ。登場人物の個性や悩みを上手く表現していて、とても痛々しい。よく出来たユーチューブを見ているみたいだった。

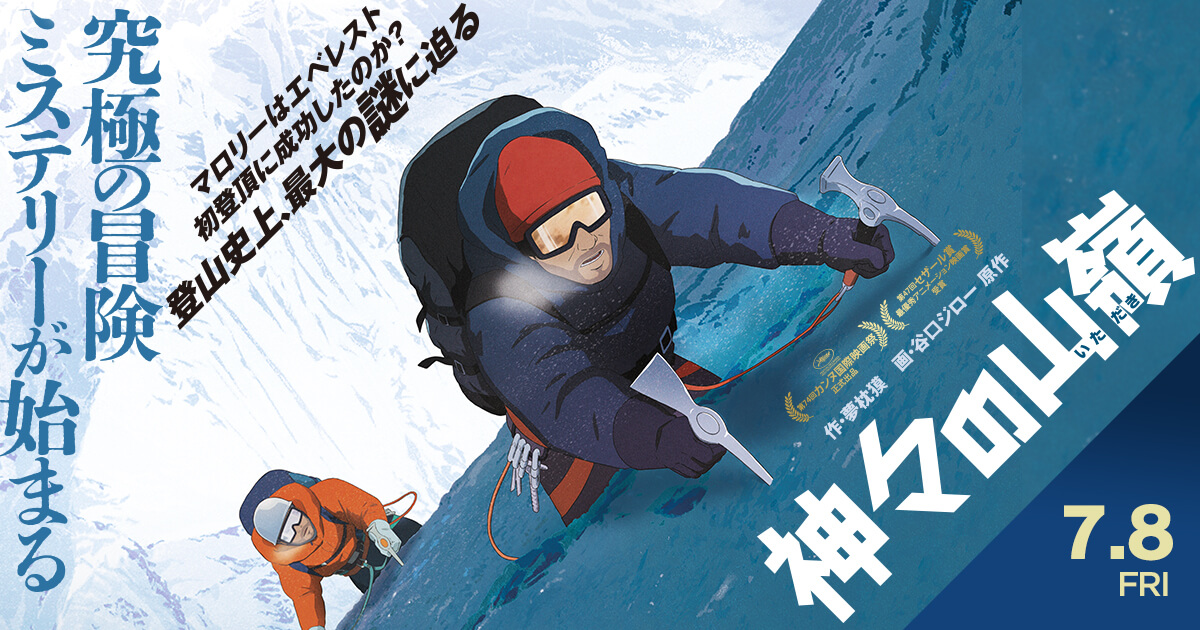

映画「神々の山嶺」を観た。

「そこに山があるからだ」という言葉(本当は「そこにエベレストがあるからだ」が正しい翻訳らしい)で有名な登山家ジョージ・マロリーの最後の登山の真相に纒わる物語である。

マロリーはエベレスト登頂に成功したのかしていないのか。「そんなことはどうでもいい」と羽生丈二(はぶじょうじ)は言う。俺たちは準備し、鍛錬して山に登る。成功するかもしれないし、失敗する可能性もある。生きて帰れれば、資金を集めてまた別の山に登る。

人類の歴史は戦争の歴史だが、冒険の歴史でもある。冒険は登山家や探検家だけではなく、我々の日常生活にも存在する。見たことのないものを見て、歩いたことのない道を歩き、食べたことのないものを食べてみる。初めての体験には不安もあるし、恐怖もある。ときには生理的な嫌悪感もあるだろう。ナマコを最初に食べた人はさぞかし勇気が必要だったに違いない。それでもワクワクする気持ちには逆らえない。

人は旅に出て見知らぬ土地を歩く。嗅いだことのない匂いが漂っていて心が躍る。こことは違うどこか。いまとは違う別の時間。その時間のその場所に行けば、見えなかった光景が見えてくるかもしれない。逃避かもしれないが挑戦でもある。逃避と挑戦は人間の裏表だ。

山は登山家を追い詰める。生命を奪うこともある。人が山に登り続けるのは、山に挑戦しているのではない。自分を追い詰めているのだ。恐怖や絶望に打ち勝って、苛酷な試練を生き延びた者だけに見える光景があるのだろう。

「そんなことはどうでもいい」と羽生丈二が言うのは、マロリーがその光景を見たのかどうかが問題であって、山頂に達したかどうかではないという意味だと思う。それはマロリーだけの光景であり、彼自身にしかわからない。そして羽生もまた、彼自身の光景を見るために山に行く。誰とも共有できない光景。説明できないし、写真にも撮れない。

全編を通じて緊張感があり、人間存在についての洞察もある。息を止めるようにして鑑賞した。アニメとしては出色の作品である。

映画「X」を観た。

痛快作である。ホラー映画の被害者は、大抵が平凡な一般人に設定されている。普通の人が極限状況に追い込まれるところに感情移入するからだ。しかし本作品はそうではない。その理由はエンドロールの後でわかる。

ストリップ小屋の支配人とストリッパーが映画好きの学生監督でポルノ映画を撮りに出かけるストーリーだが、職業とは裏腹に、みんな意外に普通の人々である。それがわかって観客が少しホッとしたところで、惨劇がスタートする。このあたりの緩急のつけ方が上手い。

老夫婦も撮影隊と変わらず、割と普通の人である。暴力に対するブレーキの度合いが違うだけだ。しかしその僅かな違いが、否応なしに加害者と被害者に分けてしまう。そこが並のホラー作品と一線を画するユニークなところだ。音楽もいい。コーラスとして歌われる不協和音がこれほど不気味に聞こえるとは思わなかった。

映画「ブラックフォン」や「哭悲 THE SADNESS」もそうだが、ホラー作品にも新しい発想が取り入れられているようである。超常現象よりも人間の悪意に焦点を当てるのだ。

いつ誰が加害者になり被害者になるのか。それはたいていの場合、予想外である。コロナ禍、プーチン戦争、安倍晋三射殺を誰が想定し得ただろうか。本当に怖ろしいのは人間だというお馴染みの結論は、やはり正しいのだ。

映画「哭悲 THE SADNESS」を観た。

常識人の仮面の奥に、悪意を隠している人は多いと思う。何らかのきっかけで仮面が割れてしまうと、悪意が溢れ出す。

本作品ではそのきっかけがウィルスということになっているが、その感染力たるやコロナウィルスの比ではない。感染したらあっという間に発症する。理性のブレーキを瞬時に決壊させて、悪意と欲望の土石流が凄まじい暴力となって具現化する。この爆発的な現象に、誰も為す術がない。

残虐シーンはとても工夫されていると思う。血の表現はシーンによって様々だ。ボトボトと落ちる、ドクドクと流れ出る、ビューっと噴出するなどのバリエーションがあって、そのたびにゾワッとする。肉片が飛び散ったり、噛みちぎられたり、皮膚を毟り取られたりと、人体に対する攻撃にまったく容赦がない。さっきまで生きていた人が、あっという間に赤い肉の塊に変化する。

若くて健康な男女のカップルが別々のルートで感染者に遭遇し、それぞれのストーリーが並行して進む。脳のブレーキが外れた感染者は常に火事場の馬鹿力状態となって、恐ろしく強くて、速くて、凶暴だ。感染した警官は拳銃を持った殺人者となる。

暴力を性感と結びつけてエクスタシーに至る設定は秀逸。感染者は罪悪感と快感のはざまで気が狂うほど充実した生に笑顔を浮かべる。これは気持ち悪い。善人に見えても一皮剥けば欲望とコンプレックスの塊なのだ。

直接選挙で選ばれて尊敬されているはずの総統は、凡百の政治家並みにスローガンを繰り返すだけだ。具体策を示さないから、希望が見えない。政府に対する批判と政府が無力であることの両方を描いている。もはや八方塞がりだ。

ふたつに別れていたカップルのルートがようやく収斂するが、待ち受けている運命は苛酷である。ラストシーンは笑顔の感染者の背後でダダダダダダという機関銃の射撃音が聞こえて、観客が僅かに想像していた希望をぶち壊す。

夢も希望もない作品だが、絶望もない。あるのはカオスだけである。もしかすると平穏に見える我々の日常も、各自の脳内を覗いたら、本作品のような残酷無比な世界が広がっているのかもしれない。それはある意味、冷徹な世界観だ。

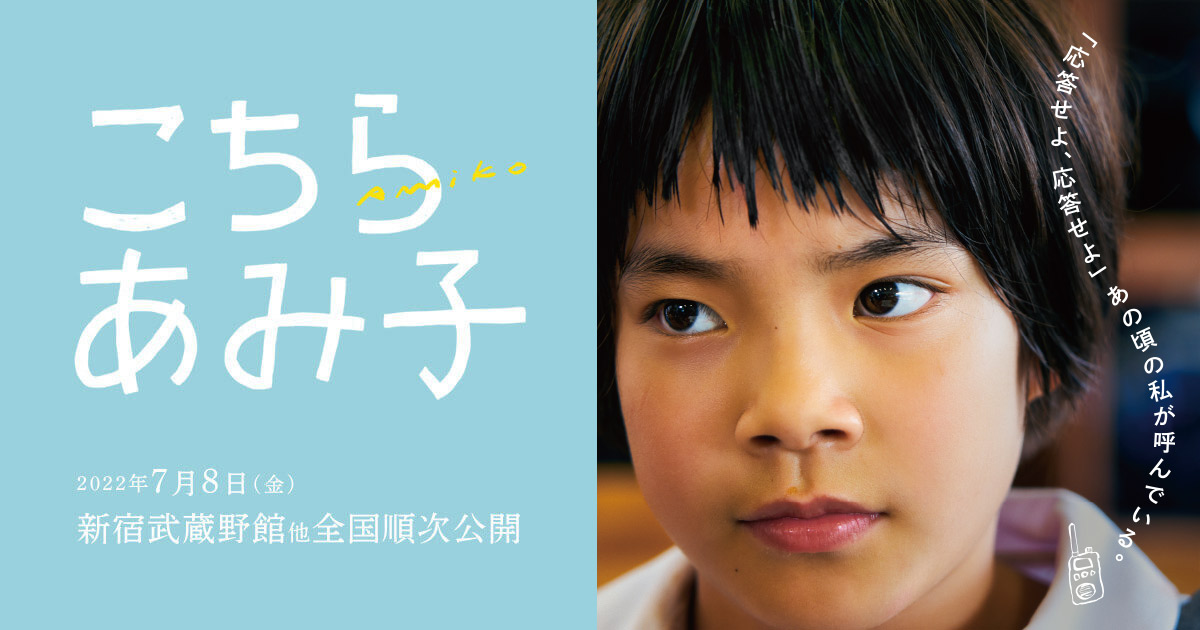

映画「こちらあみ子」を観た。

アスペルガー症候群という言葉がまだ一般的ではなかった頃から変わった子供はいた。法律に違反する行為はしないものの、マナーやエチケットといった一般常識を守らないことが多くて、家族を主として周囲の人間たちは苦労していたと思う。

本作品のあみ子の家族も苦しめられるが、井浦新が演じた父親が特に大変だった。他人の気持ちを理解できないあみ子がしでかす行動に対応するので手一杯だ。父親はそれでもあみ子を責めない。責めてもあみ子には理解できないとわかっているからだ。尾野真千子が演じた後妻は、あみ子によって心を折られる。あみ子の兄は他人を理解しない妹に疲れ果てて、まともな道を歩むことができなくなってしまう。

人間も社会も矛盾に満ちている。矛盾を受け入れて、他人の行動をある程度許容し、自分の行動もある程度は許容してもらう。そういった見えないギブアンドテイクによって、我々の生活の危ういバランスが保たれている。しかしあみ子には見えないものは見えない。忖度も遠慮もなしだ。独善で突っ走る。

こんなふうに述べるとあみ子が諸悪の根源みたいだが、あみ子にはもともと悪気はない。トリックスターの役割を果たしているだけだ。あみ子がいることによって、日常が異化される。

あみ子に理解してもらうためには何をどのように説明すればいいのか。幼い頃の兄は譬え話によって説明するが、上手くいかなかった。父親はハナから諦めている。後妻は努力したが、自分が病んでしまった。のり君はあみ子を疫病神みたいに思っている。

あみ子は不愉快な存在だが、我々の日常もそれほど愉快ではない。翻って、あみ子が無視する社会のルールや一般常識は、本当に後生大事に守っていかなければならないものなのか。それを問い直すような作品だった。

個人的にはあみ子みたいな子供とは関わり合いになりたくないと思う人が多いかもしれない。演じた大沢一菜(オオサワ カナ)は見事だった。このエキセントリックな役を11歳でこなせたのは凄い。