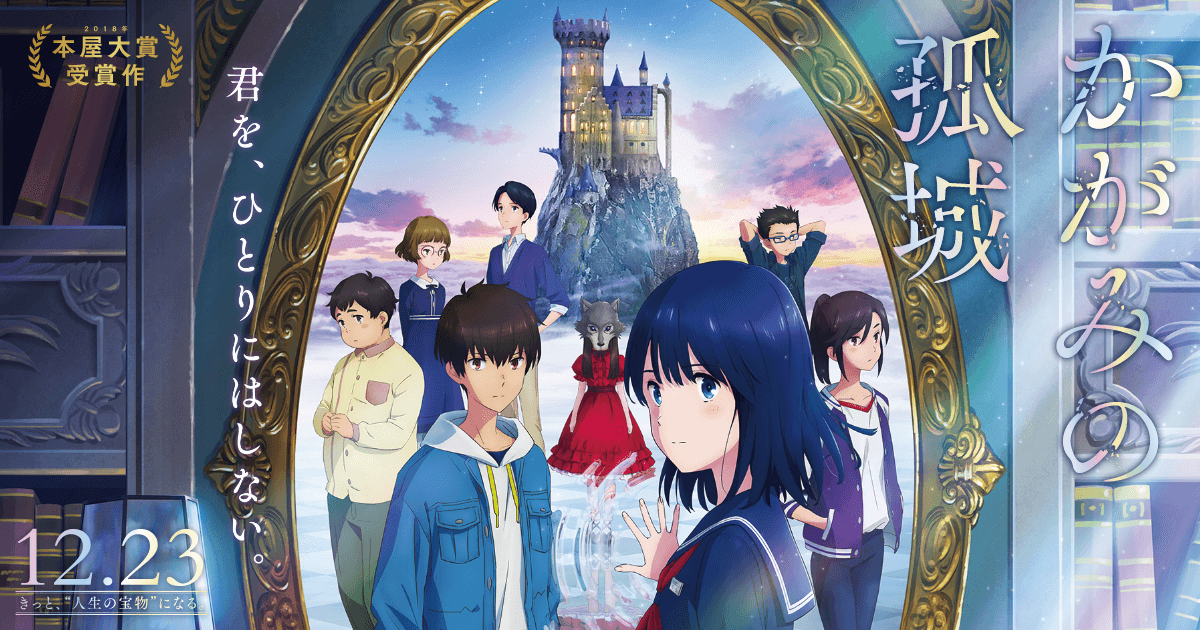

映画「かがみの孤城」を観た。

読んでいないが、原作はかなり優れているに違いない。これまでに辻村深月原作の映画は「ツナグ」「朝が来る」「ハケンアニメ!」の三本を鑑賞して、いずれもよかった。この人が原作の作品はハズレがない感じだ。本作品は子供たちが主役のアニメということで、多少ハードルを下げて鑑賞したが、期待以上の面白さだった。

子供が大人になる第一歩は、自分が世界の中心ではないと気づくことである。価値観の相対化はまず自分からはじまるのだ。自意識の目覚めである。すると他人の目がとてつもなく気になるようになる。自分は他人からどう見られているのか。

子供が取る態度は三つに分かれる。他人からよく思われようとするか、他人を従わせようとするか、他人のことを気にしないかのいずれかだ。どの態度を取るかは相手によって異なるから、子供の行動は一気に複雑になる。

その後は、家族がどんな態度を取るか、本人がどんな経験をするかによって、精神的な成長の方向性が違ってくる。中学生にもなれば、色々なタイプの子どもたちが同じ学校にいることになる。暴力が見過ごされる学校では、いじめが起きたりする。

小学校高学年から中学生は第二次性徴期だから、行動が性欲にふりまわされる。この時期に正しい性教育を受けるべきだが、日本の性教育はまだまだ不十分で、中学生が妊娠するなどの芳しくない事態が発生することがある。

教育と経験を経てはじめて、自分の状況を分析したり、対処法を考えたりするようになり、他人を思いやることができるようにもなる。稀にかもしれないが、他人に対する思いやりの気持ちを育まないまま大人になる人間もいる。不幸なことに、日本では政治家や経営者にそういう人間が多い。

さて本作品は、優しさや思いやりを獲得できるかどうかの瀬戸際にいる中学生たちが主役である。いじめや虐待やネグレクトに遭っている経験を少しずつ告白し合うことで、他人の痛みを理解するという一連の成長物語に、ハズレはない。

優しさや思いやりは他人の人権を尊重することからはじまる。まさに日本国憲法の精神そのものだ。戦後民主主義を崩壊させようとする政治家の動きが強まる中で、やり返さない覚悟、人権を尊重し続ける覚悟は並大抵ではない。敢えて子供たちにその重荷を負わせようというのが、本作品の壮大なテーマである。

ヒロインの安西こころは、強気でも弱気でもなく、みんなから好かれる自分を夢想するけれども行動には移せず、自分の本心を話すのが恥ずかしいという、割とどこにでもいるタイプの普通の中学生だ。その設定がよかった。中学生の成長物語に適した設定である。

こころの心情を足の運びで表現したラストシーンは、明日に向かって歩き出すような力強い前向きさが感じられて、とても秀逸だと思う。

映画「ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY」を観た。

歌手の生涯を描いた映画(ドラマ)をいくつか鑑賞した。

マリオン・コティヤール主演「エディット・ピアフ~愛の讃歌~」(2007年製作)

クリント・イーストウッド監督「ジャージー・ボーイズ」(2014年製作)

レディ・ガガ主演「アリー/スター誕生」(2018年製作)

ラミ・マレック主演「ボヘミアン・ラプソディ」(2018年製作)

レネー・ゼルウィガー主演「ジュディ 虹の彼方に」(2019年製作)

オースティン・バトラー主演「エルヴィス」(2022年製作)

アカデミー賞を受賞した作品がこの中にいくつかあって、コティヤールとゼルウィガーが主演女優賞を、ラミ・マレックが主演男優賞を受賞している。本作品が何匹目かの泥鰌を狙っているのかどうかは別にして、今後も歌手の生涯をテーマにした映画は作られ続けるだろう。

なにせわかりやすい。歌手という職業は本人がステージでフットライト、文字通り脚光を浴びる訳で、そこに観衆の拍手や称賛を加わったらどれほどの満足感に高揚するか、想像に難くない。アメリカンドリームが成就した典型的なシーンだ。

そして急に金持ちになったことで生じる周囲との軋轢や関係者それぞれの欲望、そして身内の裏切り、麻薬禍、同性愛、人種差別など、ディテールには事欠かない。成功に酔いしれている間はいいが、失敗したり、失敗を恐れたりすると酒や麻薬に溺れて人生が壊れてしまうこともある。立ち直ったり、駄目だったりする。

本作品も既視感多めで、ホイットニー・ヒューストンの歌がよほど好きでなければ、それほど感動するところはない。本人がラジオ番組で「歌に人種は関係ない」と言っているのに、記録の紹介で「黒人女性ではじめて・・・云々」などと書かれていたりして、整合性に欠ける面もある。聖書の言葉がところどころで出てくるが、唐突な印象は否めない。歌もストーリー展開も途切れ途切れで、高い評価が難しい。

ともあれ、歌には力がある。仏典はもともと歌だったし、演歌は演説の歌だった。酒蔵には酒造りの唄があり、草津温泉には湯もみの唄がある。歌は人に教え、人を導き、人を鼓舞する力があるのだ。ベートーベンの交響曲第九番で歌われる「喜びの歌」は「Freude」(=歓喜)ではじまる。歌うことそのものが喜びなのである。

歌は世につれ世は歌につれという言葉は、諸行無常の世の中を端的に表現する言葉として、真実を突いている。歌謡曲の99パーセントは恋愛ソングだが、ジョン・レノンの「Imagine」やボブ・ディランの「Blowin' in the Wind」(=風に吹かれて)といった有名なメッセージソングもある。平和な時代は恋愛ソングが全盛だが、ひとたび世の中が怪しくなると、メッセージソングが出現して人気になる。

日本でAdoの「うっせぇわ」が評判を呼んだ。世の中を批判する歌である。こういう歌が出現するということは、つまり日本の社会が怪しくなっているということだ。社会の怪しさに気づいた人がメッセージソングを作る。「うっせぇわ」は面白おかしく扱われただけだったが、その歌詞が愚痴だけではないことに気づいた人も多いと思う。

世界中がきな臭くなってきている2022年には、たくさんのメッセージソングが作られたはずだ。それらがいずれ世の中に出てきて、きな臭さを鎮めてくれることに期待したい。

映画「理大囲城」を観た。

香港は1997年の返還後も、高度な自治が認められる一国二制度によって、アジアの経済的中心地であり続けてきた。しかし返還から20年が経過すると、習近平は香港政府に働きかけて、逃亡犯条例を変えさせようとした。香港の学生たちは、それが一国二制度をなし崩しにしようとする意図であることを敏感に察知した。そして彼らが中心となって、香港動乱がはじまった。反対集会やデモ行進が行なわれたのである。

本作品は、反対運動のひとつに参加した学生たちが、警察に追い詰められて香港理工大学に逃げ込んだところを警察に包囲されてしまった13日間を描く。

学生たちに命懸けの覚悟はなかった。割と軽い気持ちで集会に参加したが、あれよあれよという間に警察に取り囲まれ、気がつけば自分たちが理大に籠城しているような格好になっただけである。だからタイトルも「理大籠城」ではなく「理大囲城」だ。

早く家に帰りたいだけの学生たちを重装備の警官たちがゴム弾や催涙弾、放水などで追い返す。理大から4度も5度も脱出を試みた学生たちだが、そのたびに理大に押し戻された。事態はもはや、政府に対して何かを主張するというよりも、サバイバルの様相を呈しはじめる。

学生たちの状況は悲惨ではあるが、あまり同情の余地はない。集会の初期段階で帰宅することは可能であっただろうし、投石などの過激な手段ではなく、得意のインターネットでの訴えのほうが、人数を活かせただろう。

終映後のトークショーで矢田部吉彦さんが言っていたが、観終わると絶望的な気持ちになる。当方も絶望的な気分になった。無力感に打ちひしがれたと言ってもいい。どうしてだろうか。

独裁者の習近平はたしかに民衆を弾圧して人権を蹂躙している。しかしいくら独裁者と言えども、大半の国民を怒らすようなことはできない。独裁者の代名詞みたいなヒトラーでさえ、国民の共感を得るために数多くの演説を行なった。ドイツ国民の多くはヒトラーに共感して、みずから進んで侵略や虐殺に協力したのだ。

習近平の背後には、ヒトラーが統治していた当時のドイツの人口6700万人の20倍以上である14億人の人民がいる。彼らの多くが習近平の香港政策に反対していたら、一国二制度を無視するような圧政はできなかった。それができたということは、14億人の内の多くが、香港の状況にも人権蹂躙にも興味がないということだ。絶望的な無力感の根拠はそこにある。

人は対岸の火事には興味を示さない。香港の民衆に対する人権蹂躙が、やがて自分たちの人権をも侵しはじめるであろうとは考えない。想像力の不足である。酷い目に遭っている人がいても助けようとはしない。優しさの不足である。その裏には、他人の権利を認めない狭量な精神性がある。寛容さの不足である。

とはいえ、想像力を発揮しすぎると被害妄想に陥ることがある。優しさを振りまくと貧乏になる。他人を許してばかりだと自分の居場所がなくなる。生きる上では、想像力や優しさや寛容さは不利益となるのだ。競技のオリンピックやワールドカップと同じである。他国が勝てば自国は負ける。他国の敗北は自国の勝利なのだ。人類の精神性はその程度である。

クリスマスの日曜日、映画館は9割以上の入りだった。こういうつらいだけの映画を観に来るということは、少なくとも香港の状況に関心を持っている人がそれだけいるということだ。そうでなければ、エンタテインメント性が皆無の本作品に観客は集まらない筈である。矢田部吉彦さんは、そこにかすかな希望があると言っていた。

香港では上映禁止になっているらしい。当然だと思う。香港にはもはや言論の自由はないのだ。日本も同じような統制の道を歩みはじめている。岸田政権は、きな臭くて仕方がない。日本での上映も、現在は全国でポレポレ東中野の一館だけだ。見逃したら二度と観ることができないという危機感があった。それは岸田政権に対して覚える危機感に通じている。鑑賞できてよかったと思う。

映画「ホワイト・ノイズ」を観た。

設定が面白い。正常性バイアスだけで生きているような大学教授と、得体の知れない恐怖心に苛まれる妻、ラジオや雑誌の怪しげな情報を元に分析するのが好きな長男、ただ家族を心配するリアリストの長女。自分のことよりも物事の実態を知りたがる男たちに対して、どこまでも自分たちの現実を考える女たち。一発逆転の賭けに出る父親と一蓮托生を諦める家族。

教授の専門はヒトラー研究だ。ヒトラーを取り巻く環境から、彼の精神性を紐解いていく訳だが、そもそもヒトラーは異常者である。教授自身の精神性を安定させるためにも、普段は正常性バイアスに固執する必要があったのかもしれない。

こういう設定にしたら、何か事件が起きなければ物語が進まない。そして事件は起きる。起きるが、どこか遠い場所での出来事のように感じられて、今ひとつ現実感がない。正常性バイアスの教授は当然のように動こうとせず、長男は危機を煽りまくる。

この出来事をきっかけに、アダム・ドライバー演じる教授の正常性バイアスにヒビが入りはじめる。そしてもうひとつの何気ない出来事。太った同僚が事故で死んだニュースだ。あんなにでかくて頑健に見える人間も死ぬのか。正常性バイアスの崩壊はやがて疑心暗鬼となり、被害妄想に繋がっていく。ドライバーは、このあたりの教授の不安や恐怖をとても上手に表現する。流石の演技力である。

日常と極限状況は、実は紙一重だ。東日本大震災を例に挙げるまでもなく、ある日突然異常事態に追い込まれることは、割と頻繁に起きている。今年(2022年)の12月には、工事の人がドアホンを鳴らすのでドアを開けたら、いきなり刺されて殺されたという事件が起きた。死んだ人も気の毒だが、暫くの間マスコミに押しかけられて世間のさらし者にされる家族はもっと気の毒だ。大黒柱を失ったことを想像すると、心から同情する。

やられる前にやる。妻に迫っている怪しげなマインドコントロールの主に対して、教授がそう考えたのも無理からぬことである。話し合うことも出来ただろうに、教授がそうしなかったのは、被害妄想に突き動かされたからだ。

同じようにやられる前にやることを主張する人々が日本にもいる。教授と同じように被害妄想に駆られているからだが、被害妄想ではなく腹黒い思惑からそう主張している人々もいる。国民の被害妄想を利用して権力にしがみつこうとしている政治家たちである。同じような政治家たちはもちろんアメリカにも多数存在する。

本作品の教授は、家族を統べる政治家の役割である。普段は難解な言説を駆使して学生たちを煙に巻いているが、本当は物事の本質がよくわかっていない。そんな政治家が暴走するとどうなるのか、それをコメディタッチで描いてみせたのが本作品だ。長女(国民)から突き上げられて仕方なく夜に医者に電話する教授(政治家)のシーンは笑えたが、この図式を理解すると笑えない。

アメリカという正常性バイアスの国がひとたび疑心暗鬼にとらわれ、被害妄想を膨張させるとどうなるか。その代表がベトナム戦争だ。本作品の時代よりあとでは、湾岸戦争やイラク戦争が起きた。その他にも、米軍はアフガニスタンやソマリア、コソボ、ハイチ、リビアなどに介入している。日本も、アメリカと同じ過ちを犯さないとも限らない。キシダメ政権はトチ狂って安保関連文書を閣議決定しているから、既にはじめていると言っても過言ではない。

本作品は国民と政治家の本質を、教授一家を象徴にして鋭くえぐってみせた。そういうふうに捉えると、すべてのシーンに納得がいく。なかなか理解し難い部分もあるかもしれないが、敢えてそこを解説しないところに映画人としての矜持があると思う。映画は公開されれば観客のものだ。好きなように考えればいい。

なかなか挑戦的な作品である。

映画「Dr.コトー診療所」を観た。

中島みゆきの主題歌がインストゥルメンタルで流れる嵐の夜の修羅場が、本作品のクライマックスだ。序盤から中盤にかけて徐々に膨らんでいく不幸が一度に噴出する。

しかしDr.コトーはいつも通り、普段通りの姿勢を崩さない。落ち着いて、出来ることをひとつずつやっていく。医者だから人が死ぬことに動揺することはない。それでも不慮の事故などの望まない形での死は、出来ることなら回避させてあげたい。人間は人生を全うするべきだ。それがDr.コトーの信念である。

島の医療の現状は深刻である。過疎化高齢化少子化という全国的な問題が島に集約されている。かつて学校が統廃合されたように、医療の統廃合が進められようとしているが、学校と医療機関は違う。学校がなくなったら別の学校に行けばいいが、病院や診療所がなくなったら、おいそれとは遠くの医療機関には行けない。緊急な症状の場合は特に無理だ。

行政は国民や住民に等しくサービスを提供しなければならない。そのために税金を納めているのだ。しかし小泉改革以来、行政の合理化という棄民政策が進み、郵便局が減らされ、保健所が減らされ、そして公立の医療機関も減らされるようになった。赤字だからということで病院が閉鎖されれば、地域の医療は崩壊する。

行政サービスは経費の無駄遣いを抑制して税金を効率的に使う義務を負うが、赤字かどうかを考えるものではない。警察や消防が赤字だからといってなくなったりすると、安全のための行政サービスが提供できなくなる。

しかしそんな当然のことが無視されて、必要もない軍事拡大にばかり税金が使われているのが現状だ。そういう政治家を当選させているのが有権者だから、自業自得であることは言うまでもないが、現場の担当者は負担の増大に苦しむことになる。

医療現場においては、献身的な医者が労働基準法の枠を大きく超過した勤務によって、地域の医療を支えている。いつの世も、自分の利益しか考えない我利我利亡者が殆どで、自己犠牲も厭わない数少ない利他的な人が困っている人たちを助けている。アフガニスタンの人々を助けた中村哲医師などがその代表である。本作品のDr.コトーも大変献身的で、本当に頭が下がる思いだ。

「先生」という言葉は敬称である。敬称というからには敬意を持って呼びかける言葉でなければならないが、偉そうな議員や保育園の保母さんや福祉施設の職員が自分のことを「先生」と呼ばせたりする。陰で汚職をしたり子供や障害者を虐めたりしている連中のことを「先生」とは、ちゃんちゃらおかしい。

しかし本作品のDr.コトーは、最大の敬意をもって島の住民たちから「先生」と呼ばれている。その尊敬は彼の行動に由来するものだ。有言実行。タケヒロに投げかけた厳しい言葉は、Dr.コトー自身の覚悟でもある。周囲がどんな状況でも自分がどんな状態でも、住民たちを助ける。「先生」という敬称に相応しい高潔な人格だ。にもかかわらず自分はまだまだだと思っている。まさに中島みゆきの「銀の龍の背に乗って」の「僕」そのままの精神性である。

映画「ラーゲリより愛を込めて」で松坂桃李が言った「ただ生きているだけじゃ駄目なんだ、山本さんのように生きるんだ」という台詞を思い出す。山本幡男やDr.コトーのように生きられればどれほど素晴らしいかと想像するが、所詮は凡人の夢だ。叶うはずもないし、そんな生き方に耐えられるほどの強い精神力もない。

それでも、少しでも他人に優しく、寛容でありたいと願うことは可能だし、常日頃からそのことを忘れないでいることはできる。政治家が無能で利己主義でも、世の中の大半がひとでなしでも、自分だけはまともに生きるのだという矜持だけは持っていることができる。ヒューマニズムに満ちたいい作品だった。

映画「ブラックアダム」を観た。

こういう作品は何も考えずに楽しめばいいというのが一般的な考え方だと思うが、そうは言っても、神だとか悪だとか仲間だとか家族だとかいった概念が至るところに出てくる。そしてどの概念もぶち破られたりすることはない。アクションは派手だが、世界観はいたって保守的で温和しい。

破壊神なら物理的に壊すだけでなく、既存の価値観やモラルも悉く破壊することが、その本来の役割だ。大江健三郎の「同時代ゲーム」に登場する「壊す人」と同じである。破壊は再生への第一歩だ。進むためには破壊しなければならないのだ。

ところが本作品のブラックアダムは、結局は単なるいい人で終わる。残酷なシーンがまったく登場しないし、惨たらしい屍体も登場しない。破壊神がちゃんちゃらおかしい。そもそも神でさえない。そうして物語はハリウッドの十八番である家族第一主義に収斂してしまう。

人間は考える動物だから、何も考えずに鑑賞するのは無理だ。物語が進むにつれて、ハリウッドの商業主義とことなかれ主義が見えてきて、げんなりしてしまった。VFXの技術は見事だったが、それさえも見慣れてきてしまった感がある。もはや感動はない。

映画「光復」を観た。

摩訶般若波羅蜜多心経の最後は、パーリ語の発音に近い「音訳」という表現になっている。「西遊記」で有名な三蔵法師、つまり唐の玄奘が漢訳した。パーリ語のカタカナ表記は次のようだ。

ガテガテパラガテパラソガテボディスヴァハ

いわゆるマハーマントラ(大真言)である。キリスト教の主の祈りみたいなもので、意味は知らずとも、これさえ唱えていればいい、便利な呪(マントラ)だ。

般若心経は宗派を問わず唱えられる経だから、リクエストすれば坊主が読経してくれる。2、3分の短い経なので、覚えるのも難しくない。

般若とは無分別智と称されるが、説明がややこしいので簡単に言うと、真理のことである。般若心経の内容は、色(しき=形あるもの)は、空(くう=形ないもの)と同じである。五感も意識もみな空である。それが真理だ。真理を理解すれば恐怖が消えて、迷いも不安も消える。心の平安が齎され、悟りに至る。だから般若波羅蜜多を唱えなさい。そう書かれてある。

空の概念はなかなか理解し難いが、本作品では、人間の体も一時的に原子や分子が集まって出来ているだけで、命が終われば別のものに変わっていくと坊主に言わせている。それが無常ということで、自分というものさえも空の例外ではない。フランスの哲学者ルネ・デカルトの場合は、そんな風に考える主体としての自分は確かに存在しているのだ(我思う故に我あり)という結論に至るが、仏教哲学は少し違う。

仏教はよりよく生きることを是とするので、般若心経が主張するように「究竟涅槃」(悟りに至る)を目的とする。そのために私欲を捨てて優しさと寛容を獲得せよと説くのである。菩薩(修行僧)は般若波羅蜜(智慧)を極めるために努力し、五蘊がすべて空であると照見(しょうけん=本質的な理解)することで無念無想の境地を得て、涅槃に至る。

序盤から中盤にかけてのヒロインの受難は、終盤のための下地づくりである。本当は優しい心の持ち主の大島圭子は、長い間の介護疲れで、精神的に追い込まれていく。ただ食べて寝て過ごすだけの母の存在は、圭子にとって疎ましかったが、それでも母親に対する愛情は消えていなかった。高校の同級生との再会が圭子を救ったかのように思えたが、逆に不幸のはじまりだった。

ラストシーンには驚かされたが、光り輝くシーンでもある。このラストシーンを描くために、敢えてリアリズムを捨てて、世間や警察や弁護士たちを情け容赦のない冷酷な存在として表現したのだと思う。ヒロインにとって世界そのものが逆境であるという状況にしたかった訳だ。だから前半では、明るいはずの昼間のシーンも薄暗く描いた。ヒロインが光を失いつつあることのメタファーだ。

身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれという言葉がある。光を失ってしまったヒロインが、再び光を得るまでにはどんな紆余曲折を経なければならなかったのか、人間というものはそう簡単には救われない存在だということを、いやというほど思い知らされる作品である。

映画「ラーゲリより愛を込めて」を観た。

シベリア抑留については「異国の丘」という歌に触れたときに少し調べたことがある。主人公山本幡男が言う通り「戦後の混乱の中で起きた不幸な出来事のひとつ」だが、当事者として現場で分析できる落ち着いた態度には頭が下がる。大した人格者だ。

二宮和也が天性の演技力で主人公山本幡男の寛容で視野の広い精神性を演じきった。年下はもちろん、年上の兵隊も「山本さん」と呼んで敬意を払う。納得のいくシーンだ。山本幡男には権力で威張る権威ではなく、人格から滲み出す威厳がある。

軍隊の階級にいつまでも拘泥した相沢光男とは対照的だ。この役を桐谷健太にしては珍しく上手に演じていた。もともとこの俳優には体育会系の上下関係を感じる部分があったので、今回の役は彼の性格に合っていた。

戦場で死ななかったことに悩んでいる弱気な兵隊が松坂桃李が演じた松田研三である。この人の存在が山本幡男を支える部分があって、それはこの人に代表される人間の弱さを守ってあげなければならないという使命感を抱かせたことだと思う。捕虜は希望がなく、楽しみもなく、希望を継続するのが難しい。山本は自分が希望を与え続けなければならないと考えていたのだと思う。

北川景子が演じた山本モジミは、山本幡男の希望の対象だけあって、とても美しい。苦しくて辛いシベリアのシーンの対極に、妻の前向きで挫けない輝くような生き方があることで、本作品はバランスの取れた安定した映画になったと思う。

タイトルの意味は終盤になって分かる。いいタイトルだ。

映画「MEN 同じ顔の男たち」を観た。

ホラーというよりも、アレックス・ガーランド監督の世界観の一部を具現化したコラージュのような作品である。凝り固まった古い精神性を批判する世界観だ。

なにせ、登場する男たちは聖職者も子供も、例外なく男性優位の考え方の家父長主義者である。女は男の言うことを聞くもので、男の暴力も多少は受け入れなければならない、そして献身的に男を愛さなければならない、自分に冷たくする女はみんな stupid bitch である。

吐き気がするほど自分勝手な考え方だ。主人公でなくても、こんな連中からは逃げ出したくなる。屋敷の主人の慇懃無礼な態度には、隠しきれない女性差別主義が滲み出ている。舞台をイギリスの片田舎にしたのは、人種差別も絡むアメリカ南部よりも、パターナリズムをより鮮明にしたかったからだろう。イギリス人の乙に澄ました貴族主義をからかう意図も多少はあったかもしれない。

主人公ハーパーはどうして夫と離婚したかったのか、自分でも理由がはっきりしなかった。しかし不可解な恐怖体験を通じて、心の底にあった嫌悪感の実体がはっきりする。

それは、歴史的に脈々と受け継がれ、21世紀の現代まで根強く生き続けているパターナリズムへの嫌悪である。おぞましい出来事は、男たちの傲慢な精神性が継承されてきたことの象徴だ。

すべてを理解したハーパーに、もはや恐怖はない。パターナリズムの男たちなど、ハーパーにとって何の脅威にもなり得ない。ただ愚かで浅ましく鬱陶しい存在にすぎないのだ。蹴散らせば、それで済む。

映画「The Electrical Life of Louis Wain」(邦題「ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ」)を観た。

原題は「The Electrical Life of Louis Wain」で、ルイス・ウェインの電気を使った生活というのか、電気的人生というのか、なんとも訳し難い。主人公の名前も英語の発音は「ルイス」だが、登場人物はみんな「ルイ」とだけ発音して「ルイス」とは言っていなかった。Louisはもともとフランスの名前だから、19世紀のイギリスでは、フランス風の発音が好まれたのかもしれない。この物語は事実ですと冒頭に謳っているくらいだから、時代考証もきちんとしている筈だ。当方も「ルイス」ではなく「ルイ」と書くことにする。

主人公のルイ・ウェインは天才肌だが、利に疎く、損ばかりしている。しかし本人はそんなことにまったく無頓着で、好きなように生きている。英国貴族の血筋だが、自分の血筋はもちろん、他人の血筋も気にしない。化学と物理に精通していて、血筋などに何の意味もないことを承知しているのだ。

なんとも魅力的なこの主人公を、ベネディクト・カンバーバッチはいとも自然に演じている。毎度この人の演技力には驚かされる。ルイが登場して間もなく、その人柄にすっかり感情移入してしまった。

奥手なルイの恋。一目惚れとはこういうことだとばかりに、カンバーバッチの純情な演技が冴える。飄々とした表情にもかかわらず、喜びや悲しみの感情が滲み出るのだ。母や妹たちと過ごしながら、そこにいない妻を思うシーンでは、無言の演技が、胸の内の淋しさを饒舌に語っていた。

ネコは愚かで可愛くて、独りぼっちで、怖がりで勇敢で、私たちみたいと妻エミリーは言う。顔を見るとどうしても濱田マリを思い出してしまうクレア・フォイの演技も秀逸。ネコとの出逢いは妻との出逢いの延長にあった。優しい妻。妻を癒してくれるネコ。いずれもルイの人生を豊かにしてくれた。

頭のいいルイに対して、妹たちの愚かさは呆れるほどだが、ルイは彼女たちを見捨てずにずっと面倒を見る。ドストエフスキーの「白痴」の主人公ムイシュキン公爵のように、純朴で気高い心の持ち主だ。おまけに真面目で働き者である。利に疎かったお陰で生活は苦しかったが、精神生活は豊かだった。

晩年のルイが幸せだったかどうかは本人にしかわからないが、美しい風景に溶け込むように夫婦で過ごした時間は、宝物のようにいつまでもルイの記憶にあったに違いない。