映画「ぼくたちの哲学教室」を観た。

哲学教室というよりも、道徳教室だ。戦争を頂点とする暴力を否定する。もちろん暴力は人権侵害の最たる行為だから、当然否定されねばならないが、哲学教室で暴力否定の結論ありきなのは違和感がある。

哲学で暴力を考えるのであれば、法学みたいに暴力の成立要件から考える必要がある。たとえばこんな具合だ。人の行為であること。ただし飼い慣らした動物を使うことも人の行為に含まれる。相手の同意、または依頼がないこと。医療行為でないこと等々。

本作品のようにただ暴力を否定して、二度としないと誓わせるのは、哲学教室ではなく道徳教室である。それに、道徳教育にしては惜しい場面がある。殴り合った二人の子供たちに質問するシーンだが、二人の関係が友だちなのかどうかに焦点を当てて、友だちなら殴り合わないだろうという方向に持っていくのだが、そもそもそれが間違っている。同級生に暴力を振るう原因を追及しなければ、根本的な解決には至らない。

いじめの問題と同じで、いじめられた側の対応だけを指導しているのでは、いじめた側の子供が抱えている問題は解決せず、いじめは永遠になくならない。どうして他人を殴るのか、その深層心理にまで迫っていくのでなければ、ただ罰を用意することで犯罪を防ごうとする共同体と同じだ。

それでもこういった取り組みをするのは立派だと思う。担当する教師の精神的負担は相当だと思うし、各教師たちも生徒以上に悩みを抱えていることも分かる。校長の言葉とセンスに頼っている現状は、世界に平和をもたらすには不十分ではあるが、生徒ひとりひとりと向き合って、個別の問題を解決することで全体の問題解決まで敷衍していこうという姿勢は間違っていない。

人類の歴史は戦いの歴史である。つまり戦争の歴史だ。敗者はすべてを失い、人権も人格も蹂躙される。しかし人権や人格は勝ち負けに関わらず、すべての人間において尊重されなければならないというのが民主主義である。

虚栄心や自尊心や物欲などに精神を支配されてしまうと、人は暴力的になる。どうすれば暴力的にならず、心を乱されないで平安に生きていけるだろうか。そのやり方については、ゴータマやジーザスが随分昔に人々に言い聞かせている。それでも人々は争いをやめない。

もともと生物は生存競争をするように出来ている。植物だって日光を奪い合う。人間も争う生物だ。本作品の哲学教室が困難なのは、理性で情緒を押さえつけた上での平和を目指していることにある。勝ち負けはたしかにある。足の速い生徒と遅い生徒がいるのは事実だ。しかし勝ち負けと人格は無関係である。足が遅いからといって人格まで否定されることはない。足が速いからといって人格が優れているわけではない。人権や人格は誰でも平等に尊重される。そのことを理解させるのは並大抵の努力ではないと思う。

学校のあるベルファストは歴史的な紛争地域である。2021年の映画「ベルファスト」(日本公開は2022年3月)では、宗教的な違いから、互いの「祖国」の主張がぶつかって、武力紛争に至る悲惨な様子を子どもの目線から描いていた。

この地で人類の平和のための哲学教室を継続しているのは、誠に天晴れというほかはない。日本ではこういう教育はまず不可能だ。むしろアベシンゾーの「美しい国」の道徳教育が、子供の心を歪め続けている。本作品と正反対に「祖国」のための戦争に向けて一直線に邁進しているのだ。

映画「波紋」を観た。

荻上直子監督作品では、前作の映画「川っぺりムコリッタ」に続いて、身近な人の死を通じて自分の生に対する姿勢を考え直す物語である。ただし本作品には前作のような仏教臭さはない。代わりに新興宗教が登場する。

死を受け入れるには宗教が欠かせないのかもしれない。日本の宗教法人が自分で発表する信者数の合計は1億8000万人で、人口をはるかに上回っているが、大体は手前味噌だから、本当の信者はそんなにいない筈だ。少なくとも当方の周囲の人々を見る限り、宗教とは縁遠い人々ばかりである。それでも葬式となると、大抵の人は法事として坊主を呼んで経を読んでもらう。葬式仏教などと呼ばれているが、人間の死は何かしら割り切れないものがあり、だからお墓を建立して時々墓参りに行く。死者を宗教で葬るのは、最小限の共同体である家族にとって、血の繋がりが継続する証なのかもしれない。

本作品は筒井真理子が演じた主人公須藤依子の魂の放浪または意識の彷徨の記録である。自分で勉強したり調べたりしていないから、テレビや新聞の言うことをそのまま真に受けてしまう。ずっとそうやって生きてきた。依子はある意味、世間そのものだ。新興宗教の勧誘も真に受けるし、庭の改築も真に受ける。義父を介護するのが嫁の義務だと言われればそんなものかと思ってしまう。

しかしどこかおかしい。自分だけが一方的に損をしていないだろうか。疑問を覚えるたびに心のなかに波紋が広がる。怒りで胸が苦しくなるほどだ。家族から感謝されることもなくなり、無償の行為で承認欲求を満たされることがなくなった。みんなからタカられているように感じるのは気のせいか、被害妄想なのか。広がる波紋は打ち消し合うこともあれば、共振して増幅することもある。

そして依子は気がつく。波紋を消すには変化することだ。新しい習慣、新しい考え方、新しい人間関係。精神は肉体、五感と意識と無意識に左右されるのだ。後半で聞こえてくるリズミカルな拍手の正体は、ラストシーンになって分かる。依子に笑顔が戻ってくる。世の中に絶対なんてない。恐れることも、憎むこともないのだ。人間なんてちっぽけなものを恐れたり憎んだりしていたなんて、我ながら馬鹿みたいだ。笑える。アハハハハハ。

筒井真理子アッパレ!

映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」を観た。

映画サイト以外の予備知識なしで鑑賞したが、逆にそれがよくて新鮮な印象だった。序盤は若いのに偏屈な漫画家の珍道中の物語かと思っていたが、中盤以降は怒涛の展開と言ってよく、露伴の名に恥じぬ洞察力と古典への敬意を存分に発揮する。これは面白い。

相棒の編集者の名前が泉京香というのも洒落ている。明治の文豪泉鏡花は幸田露伴よりも6歳下で、露伴と同じようにリインカーネーションについての考え方を持っていた。本作品にも輪廻転生の思想が影を落としている。

高橋一生は昨年(2022年)の7月に渋谷のパルコ劇場で一人芝居を観劇した。この人は台詞に独特の緩急と間があって、身のこなしにぎこちなさと滑らかさの両方を持っている。そして視線には人懐こさと孤高の拒絶の両方がある。それらが総合して高橋一生ワールドとなっている。演技の幅の広さは指折りで、怪物級の悪役から、陽だまりのようなお人好しまで、どんな役でもこなせる。

本作品では、ややエキセントリックだが頭が切れて用意周到で特異な能力の持ち主という破天荒な役柄を楽々と演じてみせた。高橋一生ワールドの炸裂である。しかしそのままでは観客がついていけないので、物語を現実に引き戻すために登場させたおちゃらけたキャラクターが泉京香だ。美人すぎずバカすぎずという丁度いい役柄を飯豊まりえがうまく演じた。

中盤から登場する見るからに怪しげなキュレーターを安藤政信が好演。この人はどんな役でも器用にこなす。器用すぎるが故に主役よりも脇役が多いのかもしれない。木村文乃は可もなく不可もなし。

本作品は主人公の設定は突拍子もないが、登場人物のバランスもよく、過去と現在の繋がりもわかりやすかった。主人公の設定だけで既に位置エネルギーを持っているから、あとは登場人物を配置するだけで自動的に物語が動き出しそうである。脳天気な編集者の泉京香の過去の秘密に迫るような続編があれば、ぜひ観たいと思う。

映画「THE WITCH 魔女 増殖」を観た。

結論から言えば、第一作の方がずっと面白かった。本作品は登場人物が多すぎて、それぞれの能力や関係性が分かりにくい。主人公以外にも特殊能力の持ち主が登場するから、主人公の特異性が損なわれている。他のキャラクターに時間を割いた分だけ主人公のシーンが減って、その人となりがわからない。本線と別の時系列が回想シーンを順不同に入れてくるから、頭の中で整理するのに忙しくて、シーンそのものをあまり楽しめない。

思うに、アクションシーンのキレにこだわりすぎて、物語という本質を見失っているか、あるいは放棄しているようだ。荒唐無稽な能力なら誰でもある程度は思いつくし、それをVFXで観せられても大した感動はない。MARVELの二番煎じみたいな印象さえ覚える。

それに登場人物の誰にも優しさがないから、物語に深みがない。第一作には優しい人間が何人か登場したが、本作品は自己都合の人間ばかりが登場して自分の都合を押し付け合う。不良同士の縄張り争いみたいなシーンの連続で、登場人物の誰にも感情移入できないばかりか、単細胞ばかりで不愉快になる。巨大悪徳企業の黒幕は影さえ現わさず、抗争の全体像が見えてこない。ストーリーと登場人物の両方にイライラする。

アクション第一でストーリーや人物造形はあとづけみたいな製作だから、アクションシーンと主人公の圧倒的な強さだけを楽しみたい人は満足だろうが、映画として観たときには、世界観の浅薄さに呆れてしまう。さらなる続編があっても、超能力披露のエスカレーションに終始するだけだろう。多分観ない。

映画「アフターサン」を観た。

トルコと言えば、新約聖書に「アジア」と記されている場所であり、ローマ帝国の一部であった古い歴史の地で、古くはコンスタンティノープルと呼ばれたイスタンブールと、名勝地のカッパドキア、それに世界三大料理のひとつがトルコ料理であるという知識くらいだ。イスタンブールは街猫でも有名である。それから、映画「海難1890」で紹介されたように、座礁したトルコの船を和歌山の民間人が助け、トルコはその恩をずっと忘れず、100年後に起きた中東危機に際してテヘランの日本人を脱出させてくれたという話も有名だ。行ったことがないから、頭でっかちの情報だけである。

ということで、トルコのリゾート地はあまりピンとこなかったが、トルコの地形はアナトリア半島が大部分であり、南は地中海に面しているから、リゾート地には事欠かないだろうことはわかる。本作品を観たら誰でもトルコに行きたくなるだろう。当方もリゾートでぼうっとしたりツアーに行ったりアクティビティを体験したり、その後でトルコ料理に舌鼓を打ったりしたくなった。

インスツルメンタル中心の音楽がいい。ダンスも泳ぎも水球も上手な父親カラムと、泳ぎも水球も歌も下手な娘ソフィがトルコのリゾートで過ごす二人きりの夏休み。時間が淡々と過ぎていく。自分が二十歳そこそこのときに生まれた娘の存在に少し戸惑っている若い父親。父の戸惑いと懸命に自分を楽しませようしてくれる態度を敏感に感じ取る娘。

思い切り楽しく遊んで帰った部屋で、何故か感じる憂鬱。なりたい自分になれ、生きたいように生きろ、時間はたっぷりあると父は言う。しかし時間がたっぷりありすぎることへの不安もある。どうなりたいのか、どう生きたいのか、はっきりしない不安。生きていくこと、生きていることそのものの憂鬱。

楽しいけれども寂しい。悲しいけれども嬉しい。人生の光と影が、父娘を包み込む。太陽を浴びても後でクリームを塗れば日焼けはしない。父との思い出のビデオは日焼け止めクリームのようだ。

35歳のシャーロット・ウェルズ監督はエディンバラ出身。大した才能だ。主人公カラムもエディンバラ出身に設定されていて、そこはもう故郷とは思えないと娘に打ち明ける。監督もエディンバラには複雑な思いを抱えているのだろう。カラムはエディンバラに帰る娘を見送ったあと、もしかしたら若くして亡くなったのかもしれない。そんな気がした。印象に残る作品だ。

映画「65/シックスティ・ファイブ」を観た。

メキシコのユカタン半島にあるチクシュルーブ・クレーターに隕石が落下したのは6600万年前だとずっと思っていた。本作のタイトルを見る限り、6500万年前という考え方もあるようだ。白亜紀の終わりが6600万年前でも6500万年前でも我々にはあまり関係ないが、地質学の専門家にとっては大きな違いかもしれない。地質分析の精度の問題になる。

それはさておき、本作品はかなり面白かった。アメリカ映画だから予定調和のベタなストーリーであることは最初から分かっている。ストーリーよりも、恐竜時代の最後をどんなふうに観せてくれるのかを期待していた。

本作品は無理に地球全体を描こうとせずに、主人公の周辺を具体的に描く。そのことで逆に地球の状況をあぶり出す。小説などでは、ひとりの人間の内面を掘り起こすことで人類共通の真実に至ろうとするが、あれと同じだ。上手な手法である。

白亜紀は問答無用の弱肉強食の世界である。だからこそ、そこに放り込まれた主人公のヒューマニズムが際立つ。極めつけは「Launch!」と叫ぶ場面だ。自分が生命の危機に瀕していても、他人の生命を優先して守ろうとする。

カメラワークも見事で、全編を通じて躍動感に溢れている。エンドロールで製作にサム・ライミが名を連ねているのを見て納得した。音楽もBGMも効果的だ。緊迫感がずっと続く。

地球にやってくるほどの文明の進み具合は、主人公が携帯している道具で表現する。レーザーガンもそうだが、1台でセンサーとアナライザー、3Dプロジェクターにもなる音声機能付きの通信装置には感心した。このデバイスのアイデアは素晴らしい。

硫酸混じりの間欠泉や、毒のある果実などの伏線は、物語の佳境で効果的に回収される。なかなかどうしてストーリーも意外に楽しめるのだ。

ところで、出発地の惑星の名前が「ソラリス」なのはタルコフスキーへのオマージュだろうか。

アダム・ドライバーは2016年製作の映画「パターソン」で、繊細な詩人でもあるバス運転手を等身大に演じていて、当方の中で評価の高い俳優である。演技力は当然のこと、存在感もハリウッドでピカイチだ。本作品は主人公の存在感で物語を維持するような側面があるから、俳優によって印象がまったく異なる作品になる。本作品はある意味、アダム・ドライバーの世界だ。

同行する少女コアを演じた15歳のアリアナ・グリーンブラットもとてもよかった。多感な年頃らしい傷つきやすさと、若さのエネルギーの爆発を存分に表現した。

映画「Fast X」(邦題「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」)を観た。

その他大勢がいっぱい死ぬ。これまでのシリーズでもたくさん死んだ。敵方の下っ端だけではない。公道を通行する一般車両や自転車の人々、歩行者、警察官など、死ななくてもいい人がたくさん死んでいるのだ。そうした多くの人々の死にまったく無頓着に、自分たち家族だけの幸せを喜んでいる。アメリカ人らしい精神性で、所謂アメリカンドリームで自分たちだけ金持ちになればそれでいいという拝金主義、利己主義と同じである。日本人も同じような精神性になりつつあるのは間違いない。竹中平蔵がアメリカから持ち込んだ市場原理主義、自己責任。その他大勢には家族の幸せはない。

ダンテ・レイエスは敵方のボスにしては人物がショボすぎる。せいぜいが頭の悪い中学校の番長程度だ。登場人物同士の争いも、中学や高校の不良同士みたいなレベルである。戦いの大義名分は遅刻の言い訳とあまり変わらない。世界観が小さすぎるのだ。ジェイソン・ステイサムが小さな声で「Mom...」と呟いたのには笑ってしまった。中身は小学生か。どの登場人物にも人間としての深みがないから、作品としてのスケールもちっぽけになってしまった。

2014年頃だったと思うが、都内の狭い道を歩いていると、ふと気配を感じて右を見ると、白いプリウスが音もなく真横をゆっくり走行していて、かなり驚いたことがある。ハイブリッドカーは電気走行時には音を出さないのだと実感した。いまでは静かすぎると危険ということで低速走行時には人工音を出すことになっている。

自動車が静音になると、世の中がかなり静かになることは確かだ。その分電気の需要がさらに増加することになる。原発は核のゴミが厄介だから、再生可能エネルギーを使った発電を工夫することで、静かな地球が実現するかもしれない。

自動車がすべて電気自動車になったら、AIを搭載して全自動運転になる日も遠くないだろう。ハッキングを遮断してAI自動車同士が通信をしてすれば、衝突事故は減るだろう。何よりも、渋滞が減るのがいい。歩行者と自転車は相変わらず予測不能な動きをするだろうが、速度が遅い分、死亡事故には繋がりにくい。

しかし全米ライフル協会みたいな連中が、自動車を運転する連中の中にもいるかもしれない。ガソリンエンジンの音がたまらないとか、臭いがいいとか、フェチみたいな連中だ。そういう連中は、人間には武器を使う自由があるのと同じように、自動車を運転する自由があるなどと言い出しかねないのである。

自動車が単なる移動手段ではないことはわかる。しかし例えば自転車競技であれば競輪やBMXには専用のコースがあるし、マウンテンバイクはオフロードを走る。公道で自転車競技をやられたら交通の妨げになるだけでなく、一般車両や通行人、それに沿道の住民にとって大迷惑だ。

自動車は自転車よりも速くてパワーもあるから、危険性はずっと高い。事故になったら生命や身体の危険がある。だから公道を走る際は、あくまでも平和的な移動手段でなければならない。運転を楽しみたければ、公道ではないところで同好の士だけが集まってやればいい。野球だって球場でやるし、ライフル協会も射撃の会は専用の場所でやっている。公道で運転していいのは良識を弁えた紳士淑女だけである。本作品に紳士淑女はひとりも登場しなかった。

映画「宇宙人のあいつ」を観た。

ほのぼのとする家族コメディだ。長兄を演じたバナナマン日村がいい。昭和の両親の家父長主義を引きずってはいるものの、それを上回る優しさがある。安心してみていられるホームドラマである。

飯塚健監督は人の心の機微を描くのがとても上手で、これまでの作品では原作脚本監督の「FUNNY BUNNY」が一番の傑作だったが、重松清原作の「ステップ」も、山田孝之の名演もあって、かなりよかった。

どの作品にも食べるシーンが出てくるのは、飯塚監督が食べることを人間の生活の基本であるくらい重要だと考えているからだろう。本作品はさらに一歩踏み込んで、人間の生活は食べて出すことだという世界観を披露している。数多くの人が同じことを言っているが、いつ聞いても新しい真実だ。

兄妹それぞれに悩みや事情を抱えているが、帰宅してまかないを食べれば、元気指数が回復する。そのあたりも飯塚監督の世界観が出ていると思う。最初に出たまかないは、カオマンガイ(タイ料理)とナシゴレン(インドネシア料理)の組み合わせである。焼肉屋(韓国料理)がこのメニューを出すところに、食べることはワールドワイドの幸せなのだという思いがあるのだろう。よく伝わってきた。

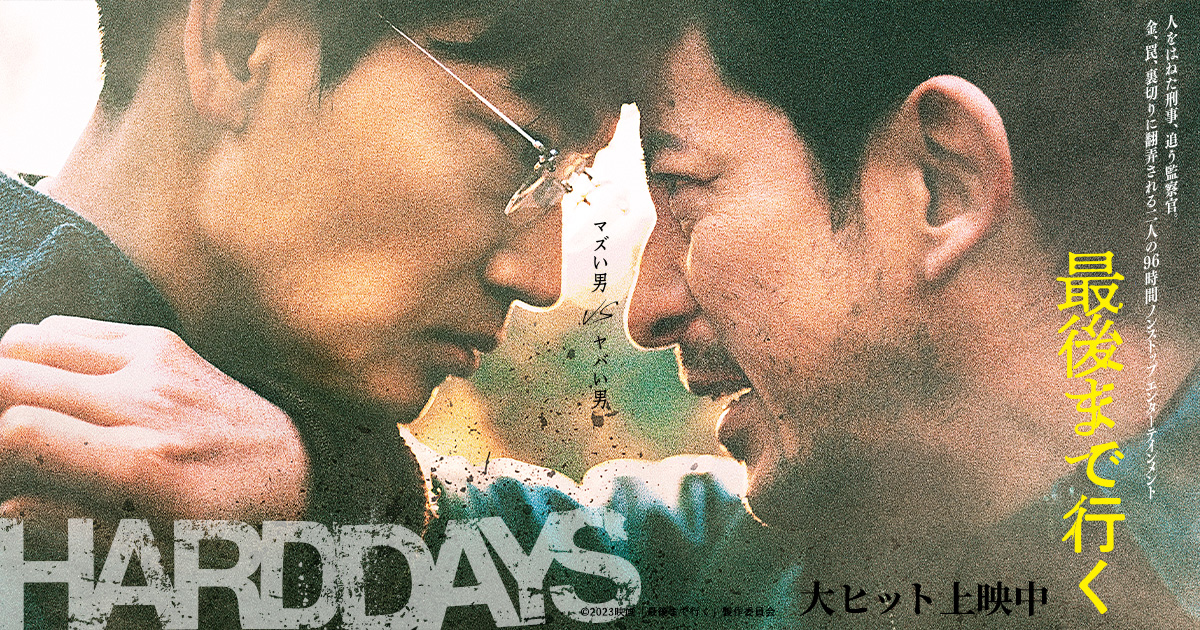

映画「最後まで行く」を観た。

藤井道人監督の前作「ヴィレッジ」のレビューで、藤井監督の作品は主人公の気持ちに寄り添った優しい作品と、登場人物の全員を突き放したような冷徹な作品とに分かれる気がすると書いた。本作品はどうかというと、エンタテインメントとして、その両方の特徴を出している。とても面白い作品だ。

登場人物が大体ブラックだから、完全に気持ちに寄り添うことはないが、極限状況での追い詰められた気持ちが理解できるような演出だ。時系列のシーンを日付で区切っているのもいい。全体像がわかりやすい。展開もスピーディで楽しく鑑賞できた。

岡田准一が演じた庶民的な刑事の工藤、綾野剛が演じたエリート警察官の矢崎。それぞれに事情があり、強味と弱味がある。恐れがあり、焦りがあり、それに怒りもある。共通しているのは驚異的な粘り強さだ。ブラックなふたりなのに、何故か感情移入してしまうのは、我々の中にもブラックな面があるからだろう。

人間は環境適応能力が生物の中でも飛び抜けて優れているから、かなり悲惨な環境でも生きていける。なぜか土地に愛着を持つから別の場所にはあまり行かない。というより出ていくのが怖いのかもしれない。生命の危険があるかも知れない別の場所に行くくらいなら、まだ生命の危険がないこの場所で生きていく。

そんな状況のことを、本作品は砂漠のトカゲに例える。以前にテレビ番組で紹介されていたので覚えているが、ナミブ砂漠に生息するアンチエタヒラタカナヘビというカナヘビである。デーモン閣下がこのカナヘビのことを歌っていたのが印象に残っている。

本作品のふたりも、環境に適応しただけだ。イギリスの詩人ウィスタン・ヒュー・オーデンが書いたように、正しい者たちの中で正しく、不浄の中で不浄に生きるのが人間なのだ。実に不憫である。それでも最後までそうやって生きていくのだ。

映画「ソフト/クワイエット」を観た。

頭の悪いレイシストの女たちが暴走する話だが、あまりにも急激な展開に少し驚いた。「Soft & quiet 」というタイトルから予想していたのはもっとゆっくりした話で、グループを作って活動を始めると、社会から非難が殺到して、追い詰められた挙げ句に尖鋭化して過激になっていくという展開だったが、本作品はまだるっこしい中盤を全部すっ飛ばして、いきなり終盤に突入する。

女たちは悪ガキの中学生みたいなノリと浅はかさで突っ走るが、日常的な感覚のままで始めたものだから、気持ちがついていかない。自分のしでかしたことに恐れをなしたりする。このあたりの描き方と演技はとても上手い。

議論などとは程遠い井戸端会議みたいな無定見な会話から発案された計画だけに、綻びがあるどころか、綻びしかないと言っていいくらいで、女たちは怒りと不安と恐怖の感情でいっぱいになって、行き当たりばったりに対応するしかない。ドタバタの中のリアルである。

女たちの怒りの底には、被害妄想があるようだ。有色人種に自分たちの権利を奪われているという妄想である。本作品は過激な表現だから現実にはあり得ないと笑えるが、動機を考えると、似たような人々が現実の世界に蔓延していることに思い当たる。排他的な極右の人々が勢力を広げているのだ。日本でも被害妄想でヘイトスピーチを繰り返す人々がいる。

本作品と同じようなヘイトクライムがこれから世界各地で急増するであろうというのは、毎日の報道を見る限り、ほぼ既定路線だ。そういう意味では、画期的な作品と言えるかもしれない。名作ではないが、ケッサクであることは確かである。