仏像の命は、「木」。千年も生き続ける仏像を造るのには木の生命力をに頼るしかない。そんなことを仏師・渡邊勢山師から聞いたことがある。

木の中で仏像に適している木は、有用樹木の種類が600くらいある中で10種類もないと言われている。

仏像に姿を変える木の条件は、まず第一に未来永劫の命ある素材であること。それには強靭であること、恒久性、耐久性に優れていること。そして虫になどに対して強いということ。さらに木の持つ品位や美観といった要素もなくてはならないものらしい。

それらの条件をクリアする木としてあげられるのが、「白檀」、「桂」、「桐」、「楠」、「欅」、そして「檜」などである。その中でもやはり「檜」は最高峰の木である。檜の中でも仏像として使える檜は、また極々一部になるという。

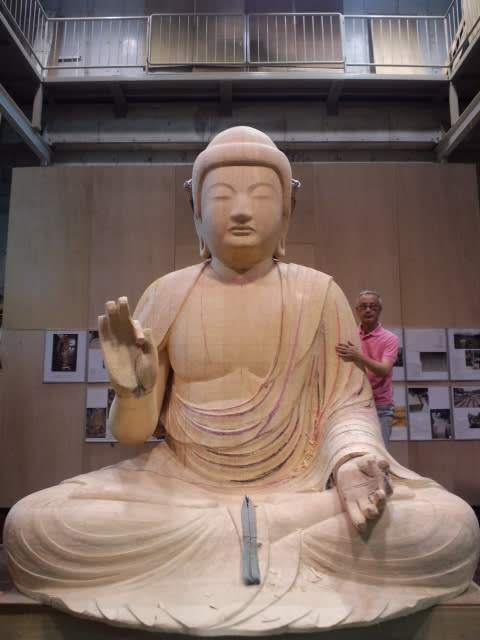

樹齢300年から500年もので、仏像用に育てられた木を使う。それを伐採してから5年は海水につけて水中乾燥させる。そして製材して陸上乾燥する。伐採して10年くらい寝かし、始めて使える木になるわけである。長い長い年月を経て強靭な耐久性ある用材に仕上げていく。これが仏像造りの基礎となる。

よく言われることに木には神様が宿る、と。特別に育てられた木が、「御霊木」、「御神木」といわれ、伊勢神宮などに使われている。仏像も同じことである。仏様が宿る木を育てていくのである。

勢山師が言われたことに「例えば樹齢350年の檜を使用するなら、乾燥に10年、製作に2年、あわせて362年の製作期間がかかったと思うようにしています。神様が350年、私が2年の役割分担です。神様が受けもつ時間が圧倒的に長いので尊重せざる得ないのです。尊重せずに、人間の力を誇示すると割れたり、曲がったりと罰があたるのです」と。

重くて深い言葉である。山にも海にも、どこにも神様はいるという。特に山の神様は木の中に宿って精霊木として我われと一緒に生き、護り続けていることになる。その中でも社寺仏閣は精霊木がどこよりも多く使われている。さらにその象徴になる仏像には神様(仏様)が宿る、といわれている。

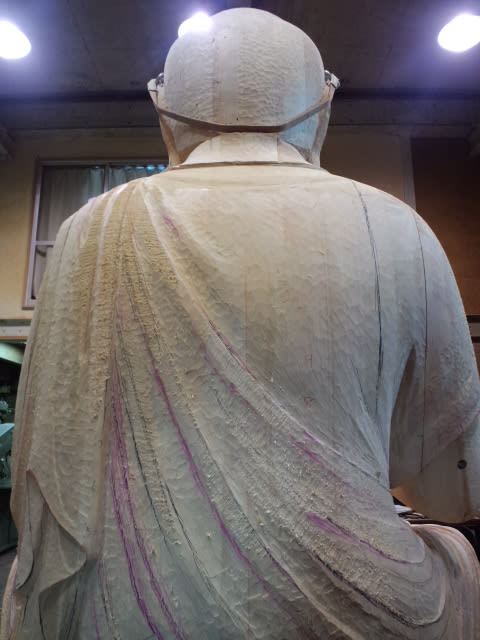

だから、仏像を彫る、という表現よりは木の中から仏様を探す、という表現が正しい、と勢山師はいう。確かに、形にこだわると本質が見えなくなるのと同じかも知れない。

木の中で仏像に適している木は、有用樹木の種類が600くらいある中で10種類もないと言われている。

仏像に姿を変える木の条件は、まず第一に未来永劫の命ある素材であること。それには強靭であること、恒久性、耐久性に優れていること。そして虫になどに対して強いということ。さらに木の持つ品位や美観といった要素もなくてはならないものらしい。

それらの条件をクリアする木としてあげられるのが、「白檀」、「桂」、「桐」、「楠」、「欅」、そして「檜」などである。その中でもやはり「檜」は最高峰の木である。檜の中でも仏像として使える檜は、また極々一部になるという。

樹齢300年から500年もので、仏像用に育てられた木を使う。それを伐採してから5年は海水につけて水中乾燥させる。そして製材して陸上乾燥する。伐採して10年くらい寝かし、始めて使える木になるわけである。長い長い年月を経て強靭な耐久性ある用材に仕上げていく。これが仏像造りの基礎となる。

よく言われることに木には神様が宿る、と。特別に育てられた木が、「御霊木」、「御神木」といわれ、伊勢神宮などに使われている。仏像も同じことである。仏様が宿る木を育てていくのである。

勢山師が言われたことに「例えば樹齢350年の檜を使用するなら、乾燥に10年、製作に2年、あわせて362年の製作期間がかかったと思うようにしています。神様が350年、私が2年の役割分担です。神様が受けもつ時間が圧倒的に長いので尊重せざる得ないのです。尊重せずに、人間の力を誇示すると割れたり、曲がったりと罰があたるのです」と。

重くて深い言葉である。山にも海にも、どこにも神様はいるという。特に山の神様は木の中に宿って精霊木として我われと一緒に生き、護り続けていることになる。その中でも社寺仏閣は精霊木がどこよりも多く使われている。さらにその象徴になる仏像には神様(仏様)が宿る、といわれている。

だから、仏像を彫る、という表現よりは木の中から仏様を探す、という表現が正しい、と勢山師はいう。確かに、形にこだわると本質が見えなくなるのと同じかも知れない。