淡路島、多賀にある「伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)」は、古事記や日本書紀には国生みに始まるすべての神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神なる天照大御神に国家統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に「幽宮(かくりのみや、終焉の御住居)」を構えて余生を過ごされた、その御住居跡に御陵が営まれ、至貴の聖地として最古の神社が、この「伊弉諾神宮」の起源と記されてある。

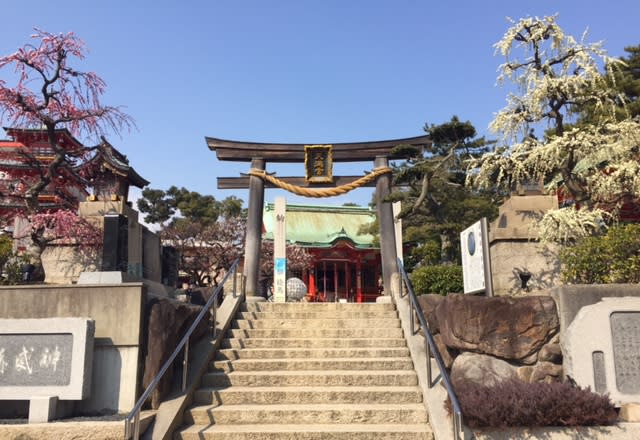

この幽宮は、大鳥居から参道を進むと神池に反り石の神橋が架かって檜皮葺の重厚な神門をくぐるとその奥に拝殿があり本殿がある。本殿には、皇室の御祖神たる天照大御神のご両親、伊弉諾尊と伊弉冉尊(いざなみのみこと)の両神が祀られている。

本殿は弊殿と屋根が連結されている、日本の神社建築様式の一つである「三間社流造」。

拝殿は、東アジアの伝統的な屋根形式の「銅板葺入母屋造」である。いずれにしても神門、拝殿、本殿の随所に日本の国章である菊花紋が施されている。皇室の御祖神の流れを汲んでいる神宮の一つになる。

日本の神社などは伝説や謂れの宝庫といってもいいだろう。考えていくと不思議な世界へと誘われる。なぜ、この位置(場所)に建てられたか、日本の誕生の起源なるものが神社と深く関わってくる。

いずれにしても、とくにこの伊弉諾神宮は、神社、神宮の中でも至貴の聖地として尊ばれている。一度訪ねてみたかった聖地の一つだった。境内に立つとなんとなく空気が違うような気がした。たまにこのような場所を訪ねるのもいいものである。

この幽宮は、大鳥居から参道を進むと神池に反り石の神橋が架かって檜皮葺の重厚な神門をくぐるとその奥に拝殿があり本殿がある。本殿には、皇室の御祖神たる天照大御神のご両親、伊弉諾尊と伊弉冉尊(いざなみのみこと)の両神が祀られている。

本殿は弊殿と屋根が連結されている、日本の神社建築様式の一つである「三間社流造」。

拝殿は、東アジアの伝統的な屋根形式の「銅板葺入母屋造」である。いずれにしても神門、拝殿、本殿の随所に日本の国章である菊花紋が施されている。皇室の御祖神の流れを汲んでいる神宮の一つになる。

日本の神社などは伝説や謂れの宝庫といってもいいだろう。考えていくと不思議な世界へと誘われる。なぜ、この位置(場所)に建てられたか、日本の誕生の起源なるものが神社と深く関わってくる。

いずれにしても、とくにこの伊弉諾神宮は、神社、神宮の中でも至貴の聖地として尊ばれている。一度訪ねてみたかった聖地の一つだった。境内に立つとなんとなく空気が違うような気がした。たまにこのような場所を訪ねるのもいいものである。