京都 四条通り花見小路を南に下ったところ、通常なら外国人観光客で賑わう花街の突き当りに日本最古の禅寺である建仁寺がある。

1202年将軍源頼家が寺域を寄進し栄西禅師が開山した寺として有名。寺の詳しい内容は別のテーマの折に書くとして、なんといっても建仁寺の魅力は、言うまでもないが禅寺特有の静寂さに銘庭や国宝級の襖絵や屏風、そして天井双雲図が身近に楽しめることにある。日本文化の贅を尽くした最高の空間をもつ寺として人気を博している。

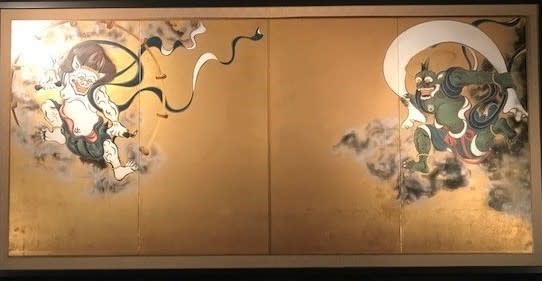

「日本の美シリーズⅣ」で紹介するのは、「国宝「風神雷神図屏風」。何回みても美しい作品である。本物は京都国立博物館に寄託されている。建仁寺にあるのはレプリカではあるが、江戸時代の画人、俵屋宗達の最高傑作として堪能できる。

風神雷神に注目すると、両神とも対角線上に二分し、両端に収まっているように描かれている。このことにより、中央に空間が広がり、奥行きが生まれるので浮かび上がってくるように見える。さらに、その空間があるため両面から飛び出してきそうな躍動感を感じる。

「風神雷神図」は平面で見るとわからないが、本来は屏風なので立てられた状態にすると画面の中央が凹む。これにより、両神がお互いを睨んでいるようにも会話をしているようにも見える。また顔は、少し微笑んでいるかのようにも見えるから不思議だ。

俵屋宗達の独特の空間のとらえ方により、不思議な奥行きが生じる。また、雷神の太鼓をはみ出して描いていることにより画面の外にも世界が広がっていく。風神雷神が屏風を駆けめぐるような印象を与える。まさに俵屋宗達の画の達人たる所以なのだろう。

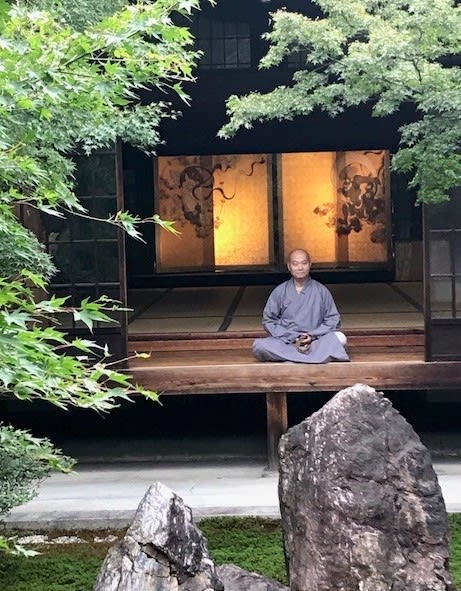

特に、潮音の庭を通して眺める風神雷神屏風は妙景である。少しの間でもここに身を置けることは命の洗浄になるような気がする。