曜光山 見明星悟道院 月山寺(ようこうざん けんみょうじょうごどういん がっさんじ)。

場所:茨城県桜川市西小塙1677。国道50号線と茨城県道257号線(西小塙真岡線)の「羽黒」交差点から県道を北へ約650mで右折(北東へ)、約80m進むと正面が「月山寺」山門で、駐車場は右手(南東)にある。

寺伝によれば、延暦15年(796年)、法相宗の僧・徳一が中郡庄橋本(現・桜川市上城)に「月山寺」を創立し、その後、第13世まで法相宗寺院として存続した。その間、大治2年(1127年)に、橋本城主・豊前守谷中孫八郎将国が菩提寺とした。第13世・光栄が、天台宗「新御堂山 宗光寺」(長沼談議所)(現・栃木県真岡市)で修行後、応永28年(1421年)頃に現・桜川市磯部に移り、談議所(仏教の学問所、僧の養成所)を開設した。これは「月山寺談議所」あるいは「磯部神宮寺談議所」と呼ばれ、実質的に「磯部磯村明神」(「磯部稲村神社」(2019年12月14日記事))の神宮寺であったらしい。一方、「月山寺」の古跡・橋本村には「龍替山 番蔵院 今光寺」という大寺があり、中郡の地頭で吉所城主の庇護を受けていたが、永享2年(1430年)に取潰しとなったため、光栄が天台宗に改宗して「曜光寺」、後に「曜光山 見明星悟道院」と改称した。「曜光寺」は9代続くが、慶長7年(1602年)、中興とされる恵賢が徳川家康から磯部に朱印地10石を拝領して、翌年、磯部に移った。元和元年(1615年)、恵賢は50石を加増されて、西小塙に移るが、このとき「月山寺談議所」と「曜光寺」を合寺して「曜光山 見明星悟道院 月山寺」と改め、関東檀林寺となった(檀林は談議所と同義だが、江戸時代には「檀林寺院」として幕府から指定された。)。なお、関東の天台宗の檀林は江戸中期頃までに整備され、有力寺院として関東八ヶ檀林の1つとされた(現・茨城県内では、江戸崎「不動尊院」(2022年6月18日記事)、小野「逢善寺」(2022年5月28日記事)、水戸「薬王院」(2019年12月21日記事)がある。)。なお、恵賢は慶長5年(1600年)の「関ヶ原の戦い」に祈祷僧として天海(慈眼大師)と共に出陣し、慶長19年(1614年)の「大阪冬の陣」には天海と共に和睦の使者に立ったとされ、当寺院の隆盛は、天海と恵賢の関係によるところが大きかったと考えられる。寛永3年(1626年)に焼失したが、笠間藩主・浅野氏の寄進により再建された(因みに、笠間藩8万石に対し、当寺院の格式は10万石とされて、笠間藩より上だったという。)。江戸時代末には、末寺4ヵ寺・門徒29ヵ寺を有する大寺であった。明治時代に入ると、徳川幕府と関係が深かった関東の天台宗の大寺院ほど、朱印地没収や各種の特権剥奪などにより大きな影響を受けたが、当寺院は檀林寺院でありながら檀家が約500軒あったことも幸いし、寺院の近代化を進めて再興できたという。現在は天台宗の寺院で、本尊は薬師瑠璃光如来(鎌倉時代の作で、茨城県指定文化財)。「東国花の寺百ヶ寺」の第55番。境内に「月山寺美術館」があり、国指定文化財の網代笈(室町時代)、茨城県指定文化財の木造五大力菩薩像(平安時代の作で、平将門調伏のために製作されたとの伝承がある。末寺「吉祥院」蔵の寄託)など、多数の美術品・工芸品等を展示している。

蛇足1:伝説(民話)では、次のような話がある。文明17年(1485年)、天台宗に改宗後の第3世・光順のとき、1人の修行僧が来て、夜遅くまで対談していたが寝入ってしまい、光順が錫杖で起こしたところ、「自分はタヌキだが、変身の術を体得した。住職の法話を聴いて得るところがあったのに、寝入ってしまったのは不覚だった。今後、寺を守護するが、錫杖は嫌いなので禁止してほしい。」と言って、消えた。その後、境内で錫杖を振る者があると、火事や盗難などが起こるので、「禁於境内錫杖振事」という制札を立てたという。

蛇足2:院号の「見明星悟道」であるが、これは、臘月(旧暦12月)8日、釈迦(ゴータマ・シッダルタ)が、東天に輝く暁の明星を一見した瞬間に悟りを開いたという故事に因むもので、この日を釈尊成道の日として、特に禅宗寺院で「成道会(じょうどうえ)」という法要が行われる。

天台宗 月山寺のHP

写真1:「月山寺」寺号標。左側に「天台宗 月山寺」。

写真2:同上、右側に「曜光山 見明星悟道院」。こちらは隣家の壁が迫っていて、見えにくい。

写真3:山門

写真4:山門を入って、左側に庭園がある。

写真5:本堂

写真6:同上

写真7:客殿

写真8:月山寺美術館

写真9:日枝山王社

写真10:布袋堂

写真11:同上、布袋像

写真12:鐘楼。梵鐘は徳川家康から拝領。

写真13:千手堂

宮山観音堂(みややまかんのんどう)。

場所:茨城県筑西市宮山504(「宮山ふれあいふるさと公園」の住所)。茨城県道45号線(つくば真岡線)と同131号線(下妻真壁線)の「明野中学校東」交差点から131号線を北東へ約2.4km。駐車場有り。「宮山観音堂」は、駐車場の直ぐ西側。

創建年代は不明だが、江戸時代、宮山村の鎮守「鹿島神社」の別当寺院として「宝宮山 無量院」があり、「宮山観音堂」は「鹿島神社」の本地仏である十一面観世音菩薩を祀る観音堂だった。「無量院」は現・茨城県桜川市塙世の「八柱神社」(前項)の別当「金剛院」を本寺とする真言宗の門徒寺院で、その本尊の観音像は、行基菩薩の作を弘法大師が修復したものと伝えられ、往来する牛馬を守護する仏として崇敬されたという。享保8年(1723年)上棟の棟札が残っており、大工棟梁は笠間箱田村(現・茨城県笠間市)の藤田孫平次で、同人の名は「小山寺」(通称「富谷観音」、現・茨城県桜川市))楼門の享保17年(1732年)の棟札に大工棟梁、「成田山 新勝寺」(2014年1月25日記事)三重塔の宝永8年(1711年)の心柱墨書に棟梁の次に記されている。屋根は萱葺だったが、大正9年に屋根葺替が行われ、昭和48年に鉄板が被せられたとのこと。明治時代に入って神仏分離により「無量院」が廃寺となると、観音堂のみが「鹿島神社」の末社「駒形神社」社殿とされたため残ったという(現在、「駒形神社」は「鹿島神社」の近くに建立されている。)。

なお、近世には「常陸西国三十三観音」という観音霊場巡礼があった(その後、途絶えていたが、平成11年に再興されたとのこと。)。これは「西国三十三観音」を写したもので、遠い西国まで行かずに同様の御利益が得られるようにしたものである。「宮山観音堂」は、その第一番札所になっていて、御詠歌案内等の版行も行っていたとされるので、詳細は不明だが、中心的な役割を担っていたらしい。「常陸西国三十三観音」は現・茨城県の中・西部にわたり、つくば市・下妻市・かすみがうら市・稲敷市など、かなり広い範囲の寺院が含まれている。因みに、第二番札所は旧・明野町倉持の「倉持観音堂」(十一面観世音菩薩)で、これは常陸国式外社(論社)「雲井宮郷造神社」(2018年8月18日記事)の本地仏だったと思われるが、観音堂は現存しないようである。

蛇足:「宮山ふれあいふるさと公園」内に「展望台」という建物があり、そこに平安時代の陰陽師・安倍晴明に関する展示スペースがある。伝承によれば、晴明は現・筑西市猫島の生まれとされ、旧・明野町は晴明の陰陽師ブームに乗って町起こしを図ったが、伝承は「高松家」という旧家(個人宅)に伝わるもののため、公園に展示室を設けたようである。ところで、「常陸西国三十三観音」では、「宮山観音堂」の山号を「熊野山」としている。これは、本家の「西国三十三観音」の第1番札所が熊野三山の1つ「那智山 青岸渡寺」(現・和歌山県那智勝浦町)に関係があると思われ、当地に晴明の伝承が残るのも熊野修験の影響によることが考えられる(例えば、現・東京都葛飾区の「(五方山)熊野神社」(2013年5月18日記事)は晴明が創建したとされるなど、晴明と熊野三山は関連が深い。)。

筑西市観光協会のHPから(宮山ふれあいふるさと公園)

写真1:「宮山観音堂」

写真2:同上、彫刻。馬が中心に据えられているのは珍しい。

写真3:境内の石碑など。

写真4:「宮山ふれあいふるさと公園」の展望台。安倍晴明に関する当地の伝承の資料が展示されている。

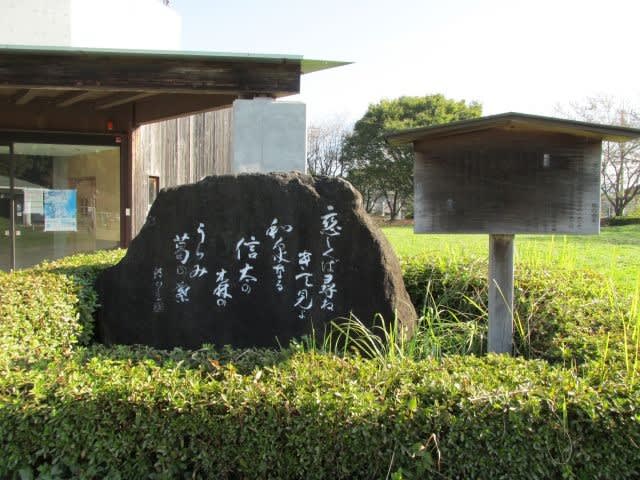

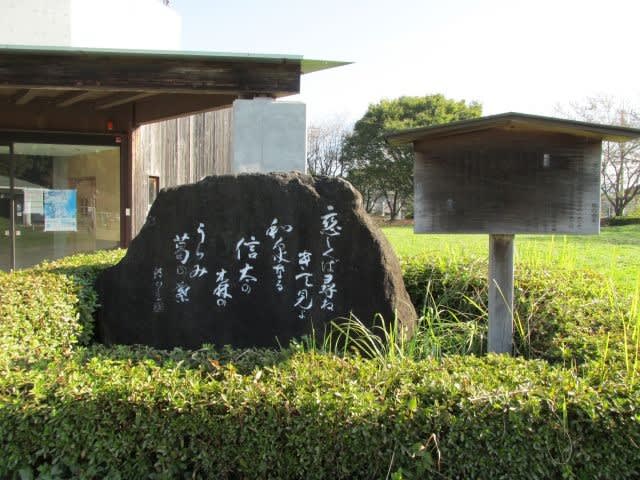

写真5:展望台前にある歌碑「恋しくば 尋ねきて見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」。晴明の母は信太明神の化身で、正体が知られて晴明と別れるときに遺したものとされる。

場所:茨城県筑西市宮山504(「宮山ふれあいふるさと公園」の住所)。茨城県道45号線(つくば真岡線)と同131号線(下妻真壁線)の「明野中学校東」交差点から131号線を北東へ約2.4km。駐車場有り。「宮山観音堂」は、駐車場の直ぐ西側。

創建年代は不明だが、江戸時代、宮山村の鎮守「鹿島神社」の別当寺院として「宝宮山 無量院」があり、「宮山観音堂」は「鹿島神社」の本地仏である十一面観世音菩薩を祀る観音堂だった。「無量院」は現・茨城県桜川市塙世の「八柱神社」(前項)の別当「金剛院」を本寺とする真言宗の門徒寺院で、その本尊の観音像は、行基菩薩の作を弘法大師が修復したものと伝えられ、往来する牛馬を守護する仏として崇敬されたという。享保8年(1723年)上棟の棟札が残っており、大工棟梁は笠間箱田村(現・茨城県笠間市)の藤田孫平次で、同人の名は「小山寺」(通称「富谷観音」、現・茨城県桜川市))楼門の享保17年(1732年)の棟札に大工棟梁、「成田山 新勝寺」(2014年1月25日記事)三重塔の宝永8年(1711年)の心柱墨書に棟梁の次に記されている。屋根は萱葺だったが、大正9年に屋根葺替が行われ、昭和48年に鉄板が被せられたとのこと。明治時代に入って神仏分離により「無量院」が廃寺となると、観音堂のみが「鹿島神社」の末社「駒形神社」社殿とされたため残ったという(現在、「駒形神社」は「鹿島神社」の近くに建立されている。)。

なお、近世には「常陸西国三十三観音」という観音霊場巡礼があった(その後、途絶えていたが、平成11年に再興されたとのこと。)。これは「西国三十三観音」を写したもので、遠い西国まで行かずに同様の御利益が得られるようにしたものである。「宮山観音堂」は、その第一番札所になっていて、御詠歌案内等の版行も行っていたとされるので、詳細は不明だが、中心的な役割を担っていたらしい。「常陸西国三十三観音」は現・茨城県の中・西部にわたり、つくば市・下妻市・かすみがうら市・稲敷市など、かなり広い範囲の寺院が含まれている。因みに、第二番札所は旧・明野町倉持の「倉持観音堂」(十一面観世音菩薩)で、これは常陸国式外社(論社)「雲井宮郷造神社」(2018年8月18日記事)の本地仏だったと思われるが、観音堂は現存しないようである。

蛇足:「宮山ふれあいふるさと公園」内に「展望台」という建物があり、そこに平安時代の陰陽師・安倍晴明に関する展示スペースがある。伝承によれば、晴明は現・筑西市猫島の生まれとされ、旧・明野町は晴明の陰陽師ブームに乗って町起こしを図ったが、伝承は「高松家」という旧家(個人宅)に伝わるもののため、公園に展示室を設けたようである。ところで、「常陸西国三十三観音」では、「宮山観音堂」の山号を「熊野山」としている。これは、本家の「西国三十三観音」の第1番札所が熊野三山の1つ「那智山 青岸渡寺」(現・和歌山県那智勝浦町)に関係があると思われ、当地に晴明の伝承が残るのも熊野修験の影響によることが考えられる(例えば、現・東京都葛飾区の「(五方山)熊野神社」(2013年5月18日記事)は晴明が創建したとされるなど、晴明と熊野三山は関連が深い。)。

筑西市観光協会のHPから(宮山ふれあいふるさと公園)

写真1:「宮山観音堂」

写真2:同上、彫刻。馬が中心に据えられているのは珍しい。

写真3:境内の石碑など。

写真4:「宮山ふれあいふるさと公園」の展望台。安倍晴明に関する当地の伝承の資料が展示されている。

写真5:展望台前にある歌碑「恋しくば 尋ねきて見よ 和泉なる 信太の森の うらみ葛の葉」。晴明の母は信太明神の化身で、正体が知られて晴明と別れるときに遺したものとされる。

筑波山 大法源院 最勝王寺(つくばさん だいほうげんいん さいしょうおうじ)。

場所:茨城県桜川市真壁町東山田1644。茨城県道41号線(つくば益子線)と同148号線(東山田岩瀬線)の交差点(丁字路)から41号線を東に約950m(「筑波山 最勝王寺→」の案内板がある。)で右折(南へ)、直進約200m。駐車スペースあり。

寺伝によれば、天応元年(781年)、覚仙僧正が法相宗の寺院として開山、「四大寺」と称した。最澄(伝教大師。天台宗開祖)が第50代・桓武天皇に奏請し、延暦11年(792年)、鎮護国家の道場として「最勝王寺」の寺号を賜る。その後、衰退するも、寛文2(1662年)、第38世・本孝法印が再興した。本孝法印は「椎尾山 薬王院」(2020年12月26日記事)を兼務し、同寺の薬師堂等を再建したとされる。嘉永元年(1848年)に本堂・庫裏・書院が火災に遭い焼失、嘉永3年(1850年)に庫裏・書院を再建、本堂は安政5年(1858年)に再建されたという。なお、本堂等と少し離れて建てられていた経蔵に収められていた「宋版一切経」5535巻は火災を免れ、茨城県指定文化財となっている。一切経は大蔵経ともいい、中国の南宋(1127~1279年)時代の木版刷り折本が5195巻、残りの300余巻が江戸時代に開版された天海版一切経と呼ばれるもので、天海大僧正(慈眼大師)は当寺院の一切経を校合のために参照したという。現在は天台宗の寺院で、本尊は阿弥陀如来。

茨城県教育委員会のHPより(宋版一切経)

写真1:「最勝王寺」入口、寺号標「桓武天皇勅賜寺號 筑波山 大法源院 最勝王寺」

写真2:本堂

写真3:本堂に掲げられた万葉歌額。「伎波都久の 岡のくくみら 我れ摘めど 籠にも満たなふ 背なと摘まさね」(作者不明。巻十四東歌3444)。現代語訳は、「伎波都久(きはつく)の岡に茎韮を摘みに来たが、籠に一杯にならない。では、愛しい人と一緒に摘みなさい。」。伎波都久の岡というのが具体的にどこかは不明だが、古くから現・桜川市(旧・真壁町)にあると言われてきたとのこと。

写真4:経蔵

写真5:境内奥の神社。詳細不明。

写真6:境内から少し下りたところにある「橘の井」碑。これも詳細不明。

場所:茨城県桜川市真壁町東山田1644。茨城県道41号線(つくば益子線)と同148号線(東山田岩瀬線)の交差点(丁字路)から41号線を東に約950m(「筑波山 最勝王寺→」の案内板がある。)で右折(南へ)、直進約200m。駐車スペースあり。

寺伝によれば、天応元年(781年)、覚仙僧正が法相宗の寺院として開山、「四大寺」と称した。最澄(伝教大師。天台宗開祖)が第50代・桓武天皇に奏請し、延暦11年(792年)、鎮護国家の道場として「最勝王寺」の寺号を賜る。その後、衰退するも、寛文2(1662年)、第38世・本孝法印が再興した。本孝法印は「椎尾山 薬王院」(2020年12月26日記事)を兼務し、同寺の薬師堂等を再建したとされる。嘉永元年(1848年)に本堂・庫裏・書院が火災に遭い焼失、嘉永3年(1850年)に庫裏・書院を再建、本堂は安政5年(1858年)に再建されたという。なお、本堂等と少し離れて建てられていた経蔵に収められていた「宋版一切経」5535巻は火災を免れ、茨城県指定文化財となっている。一切経は大蔵経ともいい、中国の南宋(1127~1279年)時代の木版刷り折本が5195巻、残りの300余巻が江戸時代に開版された天海版一切経と呼ばれるもので、天海大僧正(慈眼大師)は当寺院の一切経を校合のために参照したという。現在は天台宗の寺院で、本尊は阿弥陀如来。

茨城県教育委員会のHPより(宋版一切経)

写真1:「最勝王寺」入口、寺号標「桓武天皇勅賜寺號 筑波山 大法源院 最勝王寺」

写真2:本堂

写真3:本堂に掲げられた万葉歌額。「伎波都久の 岡のくくみら 我れ摘めど 籠にも満たなふ 背なと摘まさね」(作者不明。巻十四東歌3444)。現代語訳は、「伎波都久(きはつく)の岡に茎韮を摘みに来たが、籠に一杯にならない。では、愛しい人と一緒に摘みなさい。」。伎波都久の岡というのが具体的にどこかは不明だが、古くから現・桜川市(旧・真壁町)にあると言われてきたとのこと。

写真4:経蔵

写真5:境内奥の神社。詳細不明。

写真6:境内から少し下りたところにある「橘の井」碑。これも詳細不明。

筑波山 一乗院 真福寺(つくばさん いちじょういん しんぷくじ)。通称:筑波不動尊。

場所:茨城県つくば市上大島2594。茨城県道14号線(筑西つくば線)と同132号線(赤浜上大島線)の交差点(北東角にコンビニ「セブンイレブンつくば上大島店」がある。)から東に進んで、突き当りを右折(南へ)、約180mで左折(東へ)、道なりに進むと駐車場があり、その奥に山門がある。途中の道路が狭いので注意。

寺伝によれば、大同2年(807年)、法相宗の徳一上人により筑波山の西の山中に創建されたという。当初は現在地より2kmほど東に山を上ったところとされ、現「筑波山梅林」から「椎尾山 薬王院」(2020年12月26日記事)に向かう道路沿いに「真福寺跡」という廃寺跡がある。平安時代の布目文様の古瓦などが出土しており、その古瓦には火災に遭った跡がみられるという。後に山を少し下った「前峯」と呼ばれる場所に移転して再建、修験道の影響も受けて、室町時代には真言宗に改宗され、京都「醍醐寺 三宝院」の直末寺となり、高い格式を誇った。戦国時代末期には兵火にかかり、灰燼に帰すも、江戸時代初期の慶安元年(1648年)に源範上人が現在地に堂塔伽藍を再興、 徳川幕府より寺領を安堵され、末寺38ヵ寺を有した。江戸時代末の嘉永6年(1853年)に火災に遭い諸堂焼失、長らく仮本堂だったが、平成27年に本堂が建立された。現在は真言宗豊山派に属し、本尊は不動明王。北関東三十六不動尊霊場第32番札所となっており、 厄除け・家内安全・交通安全などに御利益があるとされる。

なお、境内に「不動榧」と呼ばれる樹齢約800年といわれる榧(カヤ)の古木がある。当山中興の源範上人が伽藍復興の折、この木に落雷があり、その炎の中から不動明王が現れたとの伝説がある。雷が落ちて木が二又となっても、枯れることなく生き続けている霊木であるという。

写真1:「一乗院」山門と寺号標

写真2:本堂(明王堂)。西向き。

写真3:境内の「恵光不動尊」像

写真4:「不動榧」。南側からみる。

写真5:同上

写真6:同上、北側から見る。

写真7:同上、根元に石造の不動尊像が安置されている。

場所:茨城県つくば市上大島2594。茨城県道14号線(筑西つくば線)と同132号線(赤浜上大島線)の交差点(北東角にコンビニ「セブンイレブンつくば上大島店」がある。)から東に進んで、突き当りを右折(南へ)、約180mで左折(東へ)、道なりに進むと駐車場があり、その奥に山門がある。途中の道路が狭いので注意。

寺伝によれば、大同2年(807年)、法相宗の徳一上人により筑波山の西の山中に創建されたという。当初は現在地より2kmほど東に山を上ったところとされ、現「筑波山梅林」から「椎尾山 薬王院」(2020年12月26日記事)に向かう道路沿いに「真福寺跡」という廃寺跡がある。平安時代の布目文様の古瓦などが出土しており、その古瓦には火災に遭った跡がみられるという。後に山を少し下った「前峯」と呼ばれる場所に移転して再建、修験道の影響も受けて、室町時代には真言宗に改宗され、京都「醍醐寺 三宝院」の直末寺となり、高い格式を誇った。戦国時代末期には兵火にかかり、灰燼に帰すも、江戸時代初期の慶安元年(1648年)に源範上人が現在地に堂塔伽藍を再興、 徳川幕府より寺領を安堵され、末寺38ヵ寺を有した。江戸時代末の嘉永6年(1853年)に火災に遭い諸堂焼失、長らく仮本堂だったが、平成27年に本堂が建立された。現在は真言宗豊山派に属し、本尊は不動明王。北関東三十六不動尊霊場第32番札所となっており、 厄除け・家内安全・交通安全などに御利益があるとされる。

なお、境内に「不動榧」と呼ばれる樹齢約800年といわれる榧(カヤ)の古木がある。当山中興の源範上人が伽藍復興の折、この木に落雷があり、その炎の中から不動明王が現れたとの伝説がある。雷が落ちて木が二又となっても、枯れることなく生き続けている霊木であるという。

写真1:「一乗院」山門と寺号標

写真2:本堂(明王堂)。西向き。

写真3:境内の「恵光不動尊」像

写真4:「不動榧」。南側からみる。

写真5:同上

写真6:同上、北側から見る。

写真7:同上、根元に石造の不動尊像が安置されている。

薬王山 長楽寺(やくおうさん ちょうらくじ)。別名:狢内薬師寺。

場所:茨城県石岡市龍明640。石岡市の通称・フルーツラインと茨城県道64号線(土浦笠間線)の「宇治会」交差点の南西直ぐの道路(コンビニ「セイコーマート 石岡宇治会店」の向かい側)に入り、西へ約1.3kmで「龍明公民館」があり、その駐車スペースに自動車は駐車させていただく。そこから更に西へ約220m進む(結構な上り坂)と、右に曲がっていく角にカーヴミラーがあるところの狭い道を直進する。約50mで境内への石段がある。

寺伝によれば、天長元年(824年)の創建で、当初は「滝本坊」と称したが、慶長10年(1605年)に「薬王山 長楽寺」に改めた。元は100m程下にあったのを、現在地に移したという。江戸時代の寺領は15石。本尊は薬師如来で、十二神将もあり、それらは室町時代~江戸時代初期のものとされる。真言宗豊山派に属するが、現在の堂宇は、本堂(薬師堂)と仁王門しかなく、境内に近代の人工物が何もないため時代劇の撮影場所として、よく利用されているとのこと。

現在の地名(大字)は「龍明(りゅうめい)」だが、平成17年、(旧)石岡市と八郷町が合併したときに「狢内(むじなうち)」から改称した。ムジナというのは、関東ではタヌキやアナグマの総称とされるので、イメージが悪いとされたのかもしれない。ただし、「八郷町の地名」(関肇編集)によれば、獣のムジナではなく、「毟り取る(むしりとる)」の転訛で、沢が流れを変える(そこで土を削り取る)場所という意味だろうというようなことが書かれている。あるいは、「滝本坊」という当寺院の旧名が示すように、流れが速い川でもあったのかもしれない。当集落は足尾山の東麓に当たるが、龍明は元々、足尾山から伸びた北側の稜線上に位置する地名(小字)で、それを大字にしたらしい。集落としては、14世紀中頃、宇治会二条山館の領主・路川氏が佐竹氏に追われて足尾山麓に隠退させられたことによってできたとされるが、薬師如来像や本堂(薬師堂)の様式感は、その頃のものを伝えているように思われる。

なお、江戸時代後期の国学者・平田篤胤が神仙界で修行したという少年・寅吉からの聞き書きをまとめた「仙境異聞」には、寅吉の話として、「常陸国の岩間山」(現・茨城県笠間市の愛宕山。「飯綱神社」(2018年12月15日記事)参照)には十三天狗がいるが、元は、十二天狗だった。狢打村の長楽寺に真言僧がいて、仏道修行している折、釈迦如来の迎えがあってついていったところ、実は岩間山天狗が化けたもので、その僧を仲間に加えて十三天狗になった。寅吉の師である杉山僧正(すぎやまそうしょう)は、この岩間山十三天狗の一柱である。」というような記述がある。篤胤は、あちこち尋ねて、細川長門守の家臣・岸小平治の親族から、同様の話が存在することを確認している。この岸小平治という人物は、天狗になった「長楽寺」の僧と懇意な交流があったらしい。因みに、伝説(民話)では、この「長楽寺」の僧は修験者で、老母と住んでいた。ある日、母から、日本一の祇園祭という津島の「祇園」(現・愛知県津島市の「津島神社」)を見たいと言われ、母に目隠しをさせて背負って飛び、津島の「祇園」に連れて行った。帰ってくると、流石に疲れたらしく、絶対に開けて見るなと言って奥の座敷に籠ってしまった。夕刻になっても出てこない息子を心配して、母が座敷のふすまを開けて見ると、息子は座敷一杯に大きな羽を広げて寝ていた。その姿を見られた息子は、もうここには居られないといって、姿を消してしまった。これが「長楽寺」の天狗だという、というようなことになっている(かなり要約。民話なので、他のヴァリエーションあり。)。

写真1:「長楽寺」参道、石段。苔むした手洗石が良い感じ。

写真2:仁王門

写真3:金剛力士像(吽形)

写真4:本堂(薬師堂)

写真5:同上

写真6:石仏など

写真7:同上

写真8:廻国塔

写真9:宝篋印塔

写真10:イズナ祠(天狗社)? 本堂左手を少し上ったところにある。かつては天狗像があり、村に疫病が流行ったとき、その像を背負い村中を廻って祈願したところ、忽ち病人が回復したという伝説もある。

場所:茨城県石岡市龍明640。石岡市の通称・フルーツラインと茨城県道64号線(土浦笠間線)の「宇治会」交差点の南西直ぐの道路(コンビニ「セイコーマート 石岡宇治会店」の向かい側)に入り、西へ約1.3kmで「龍明公民館」があり、その駐車スペースに自動車は駐車させていただく。そこから更に西へ約220m進む(結構な上り坂)と、右に曲がっていく角にカーヴミラーがあるところの狭い道を直進する。約50mで境内への石段がある。

寺伝によれば、天長元年(824年)の創建で、当初は「滝本坊」と称したが、慶長10年(1605年)に「薬王山 長楽寺」に改めた。元は100m程下にあったのを、現在地に移したという。江戸時代の寺領は15石。本尊は薬師如来で、十二神将もあり、それらは室町時代~江戸時代初期のものとされる。真言宗豊山派に属するが、現在の堂宇は、本堂(薬師堂)と仁王門しかなく、境内に近代の人工物が何もないため時代劇の撮影場所として、よく利用されているとのこと。

現在の地名(大字)は「龍明(りゅうめい)」だが、平成17年、(旧)石岡市と八郷町が合併したときに「狢内(むじなうち)」から改称した。ムジナというのは、関東ではタヌキやアナグマの総称とされるので、イメージが悪いとされたのかもしれない。ただし、「八郷町の地名」(関肇編集)によれば、獣のムジナではなく、「毟り取る(むしりとる)」の転訛で、沢が流れを変える(そこで土を削り取る)場所という意味だろうというようなことが書かれている。あるいは、「滝本坊」という当寺院の旧名が示すように、流れが速い川でもあったのかもしれない。当集落は足尾山の東麓に当たるが、龍明は元々、足尾山から伸びた北側の稜線上に位置する地名(小字)で、それを大字にしたらしい。集落としては、14世紀中頃、宇治会二条山館の領主・路川氏が佐竹氏に追われて足尾山麓に隠退させられたことによってできたとされるが、薬師如来像や本堂(薬師堂)の様式感は、その頃のものを伝えているように思われる。

なお、江戸時代後期の国学者・平田篤胤が神仙界で修行したという少年・寅吉からの聞き書きをまとめた「仙境異聞」には、寅吉の話として、「常陸国の岩間山」(現・茨城県笠間市の愛宕山。「飯綱神社」(2018年12月15日記事)参照)には十三天狗がいるが、元は、十二天狗だった。狢打村の長楽寺に真言僧がいて、仏道修行している折、釈迦如来の迎えがあってついていったところ、実は岩間山天狗が化けたもので、その僧を仲間に加えて十三天狗になった。寅吉の師である杉山僧正(すぎやまそうしょう)は、この岩間山十三天狗の一柱である。」というような記述がある。篤胤は、あちこち尋ねて、細川長門守の家臣・岸小平治の親族から、同様の話が存在することを確認している。この岸小平治という人物は、天狗になった「長楽寺」の僧と懇意な交流があったらしい。因みに、伝説(民話)では、この「長楽寺」の僧は修験者で、老母と住んでいた。ある日、母から、日本一の祇園祭という津島の「祇園」(現・愛知県津島市の「津島神社」)を見たいと言われ、母に目隠しをさせて背負って飛び、津島の「祇園」に連れて行った。帰ってくると、流石に疲れたらしく、絶対に開けて見るなと言って奥の座敷に籠ってしまった。夕刻になっても出てこない息子を心配して、母が座敷のふすまを開けて見ると、息子は座敷一杯に大きな羽を広げて寝ていた。その姿を見られた息子は、もうここには居られないといって、姿を消してしまった。これが「長楽寺」の天狗だという、というようなことになっている(かなり要約。民話なので、他のヴァリエーションあり。)。

写真1:「長楽寺」参道、石段。苔むした手洗石が良い感じ。

写真2:仁王門

写真3:金剛力士像(吽形)

写真4:本堂(薬師堂)

写真5:同上

写真6:石仏など

写真7:同上

写真8:廻国塔

写真9:宝篋印塔

写真10:イズナ祠(天狗社)? 本堂左手を少し上ったところにある。かつては天狗像があり、村に疫病が流行ったとき、その像を背負い村中を廻って祈願したところ、忽ち病人が回復したという伝説もある。