北条日向遺跡(ほうじょうひゅうがいせき)。日向廃寺跡。

場所:茨城県つくば市北条395外。国道125号線と茨城県道19号線(取手つくば線)の「北条歩道橋」交差点から県道を北へ約500m進んだ交差点の北側に「ふれあいの郷 北条」(北条商店会)の駐車場がある。そこから約80m進んだ交差点の北東角に「毘沙門天種字板碑」があり、そこを左折(西へ)、約85m。遺跡付近の道路は狭いので、手前の駐車場に置いてきた方が良い。

「北条日向遺跡(日向廃寺跡)」は、出土した瓦の様式から12世紀後半頃(平安時代末期~鎌倉時代初め)の寺院跡とされる。当時の寺号は不明で、現在の地名により「日向廃寺跡」と称されている。建物跡は、中央堂を中心として東西に回廊をもつ阿弥陀堂建築で、京都府宇治市の「平等院 鳳凰堂」に似た全国的にも珍しい寺院跡という。つまり、中心の仏堂は東西3間・南北4間の建物で、そこから複廊が東西に張り出し、先端から南に単廊が突き出す形になっている(ただし、 東側部分は失われている部分が多い。)。なお、一度火災に遭って焼失し、規模を縮小して再建されたらしいとのこと。

建立者は不明だが、当時この地方を多気氏が治めており、居城である「多気山城」の直ぐ下に建立されていることから、多気氏によるものと推定される。多気氏は、桓武平氏のうち常陸国を本拠とした高望王流坂東平氏の本流である。桓武天皇の孫・高望王が寛平元年(889年)に平姓を下賜されて平高望となり、子の国香とともに昌泰元年(898年)に上総介として下向し、上総国・下総国・常陸国に勢力を伸ばした。その後、平国香は甥の平将門と争いとなり、承平5年(935年)に亡くなる。国香の子・平貞盛は、藤原秀郷の協力を受けて天慶3年(940年)に将門を討ち、その褒賞として常陸国に多くの所領を得た。そこで、弟・繁盛の子・維幹を養子として常陸国に赴任させた。維幹は本拠地の筑波郡多気に因んで「多気権大夫」と称し、その後裔は常陸大掾職(「掾」は国司の三等官だが、後に名誉職的な称号となった。)を代々継承し、苗字として「大掾」を名乗ったという。しかし、鎌倉幕府成立後、建久4年(1193年)に多気義幹が八田知家(下野宇都宮氏の一族で、常陸国守護職。現・茨城県つくば市の小田城主)の策謀により失脚し、常陸平氏惣領家の称号である常陸大掾職は同族の吉田氏(後の水戸城主・馬場氏)が継ぐことになったとされる。

ということで、「日向廃寺」は、平安時代末期に当地が経済的にも栄えていたこと、京都の流行が当地にも及んでいたこと、武士の間にも浄土信仰が広まっていたことなどを示す証拠になっていると思われる。

写真1:「つくば道」入口の道標(上記駐車場の東、約270m。)。茨城県道139号線(筑波山公園線)の入口にある、高さ3mを超える石造道標で、ここから北へ「筑波山神社」まで1里(約4km)。

写真2:「毘沙門天種字板碑」

写真3:同上。鎌倉時代製作のもので、材質は雲母片岩。高さ170cm、幅82cm、厚さ14cm。つくば市指定工芸品。

写真4:「北条日向遺跡(日向廃寺跡)」。南側から見る。奥の崖が「多気山」(通称:「城山」、標高129m)に多気氏の居城「多気山城」があった。昭和54年に当時の筑波町の町営住宅建設工事の際に発見、発掘調査された。つくば市指定史跡。

写真5:同上、説明板と礎石

写真6:同上、南西側から見る。

写真7:同上、北西側から見る。

写真8:同上、北東側から見る。

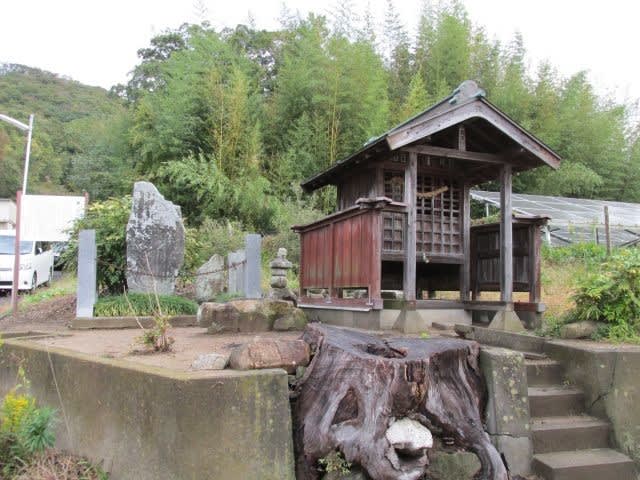

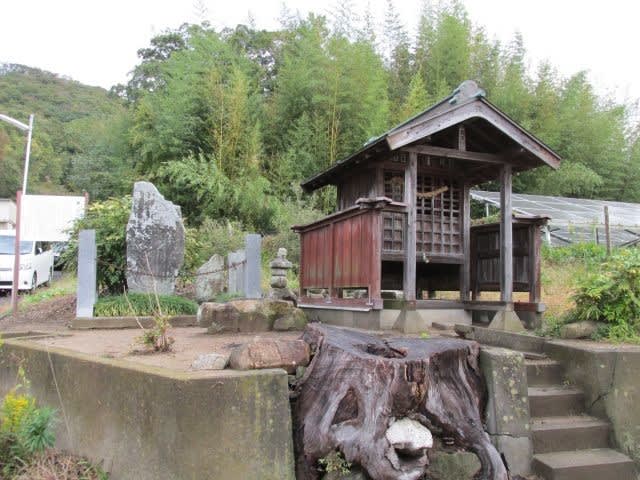

写真9:「北条五輪塔(伝 多気太郎義幹墓)」(「北条日向遺跡」の西、約400m)

場所:茨城県つくば市北条395外。国道125号線と茨城県道19号線(取手つくば線)の「北条歩道橋」交差点から県道を北へ約500m進んだ交差点の北側に「ふれあいの郷 北条」(北条商店会)の駐車場がある。そこから約80m進んだ交差点の北東角に「毘沙門天種字板碑」があり、そこを左折(西へ)、約85m。遺跡付近の道路は狭いので、手前の駐車場に置いてきた方が良い。

「北条日向遺跡(日向廃寺跡)」は、出土した瓦の様式から12世紀後半頃(平安時代末期~鎌倉時代初め)の寺院跡とされる。当時の寺号は不明で、現在の地名により「日向廃寺跡」と称されている。建物跡は、中央堂を中心として東西に回廊をもつ阿弥陀堂建築で、京都府宇治市の「平等院 鳳凰堂」に似た全国的にも珍しい寺院跡という。つまり、中心の仏堂は東西3間・南北4間の建物で、そこから複廊が東西に張り出し、先端から南に単廊が突き出す形になっている(ただし、 東側部分は失われている部分が多い。)。なお、一度火災に遭って焼失し、規模を縮小して再建されたらしいとのこと。

建立者は不明だが、当時この地方を多気氏が治めており、居城である「多気山城」の直ぐ下に建立されていることから、多気氏によるものと推定される。多気氏は、桓武平氏のうち常陸国を本拠とした高望王流坂東平氏の本流である。桓武天皇の孫・高望王が寛平元年(889年)に平姓を下賜されて平高望となり、子の国香とともに昌泰元年(898年)に上総介として下向し、上総国・下総国・常陸国に勢力を伸ばした。その後、平国香は甥の平将門と争いとなり、承平5年(935年)に亡くなる。国香の子・平貞盛は、藤原秀郷の協力を受けて天慶3年(940年)に将門を討ち、その褒賞として常陸国に多くの所領を得た。そこで、弟・繁盛の子・維幹を養子として常陸国に赴任させた。維幹は本拠地の筑波郡多気に因んで「多気権大夫」と称し、その後裔は常陸大掾職(「掾」は国司の三等官だが、後に名誉職的な称号となった。)を代々継承し、苗字として「大掾」を名乗ったという。しかし、鎌倉幕府成立後、建久4年(1193年)に多気義幹が八田知家(下野宇都宮氏の一族で、常陸国守護職。現・茨城県つくば市の小田城主)の策謀により失脚し、常陸平氏惣領家の称号である常陸大掾職は同族の吉田氏(後の水戸城主・馬場氏)が継ぐことになったとされる。

ということで、「日向廃寺」は、平安時代末期に当地が経済的にも栄えていたこと、京都の流行が当地にも及んでいたこと、武士の間にも浄土信仰が広まっていたことなどを示す証拠になっていると思われる。

写真1:「つくば道」入口の道標(上記駐車場の東、約270m。)。茨城県道139号線(筑波山公園線)の入口にある、高さ3mを超える石造道標で、ここから北へ「筑波山神社」まで1里(約4km)。

写真2:「毘沙門天種字板碑」

写真3:同上。鎌倉時代製作のもので、材質は雲母片岩。高さ170cm、幅82cm、厚さ14cm。つくば市指定工芸品。

写真4:「北条日向遺跡(日向廃寺跡)」。南側から見る。奥の崖が「多気山」(通称:「城山」、標高129m)に多気氏の居城「多気山城」があった。昭和54年に当時の筑波町の町営住宅建設工事の際に発見、発掘調査された。つくば市指定史跡。

写真5:同上、説明板と礎石

写真6:同上、南西側から見る。

写真7:同上、北西側から見る。

写真8:同上、北東側から見る。

写真9:「北条五輪塔(伝 多気太郎義幹墓)」(「北条日向遺跡」の西、約400m)