あと5センチ、歩幅を広く

人は歩くとき、左足と右足を交互に前へ出して進みます。だから、片方の足を前へ踏み出すとき、もう片方の足で立って上体のバランスを取らなければなりません。

このため、平衡感覚が衰え始めると不安定になり、上げた足をすぐに着地してしまうのです。

高齢者の歩き方を見ると、たいてい歩幅が狭くなっているのがわかります。

カナダの研究者たちが、いろいろな年齢の人たちが普通のスピードで歩くときの、歩幅を測定して年齢との関係を報告しています。それによると、歩幅は60歳を境にしてはっきりと狭くなるといいます。定年を迎えるころから、お年寄りの歩き方になってしまうのです。

そうなると、腰を落として歩いている、とか、足元(下)を見て歩いているといわれてしまうのです。

対照的に、胸を張って歩くは歩幅が広く、前方を見ながら背中を伸ばした若者の歩き方を指します。

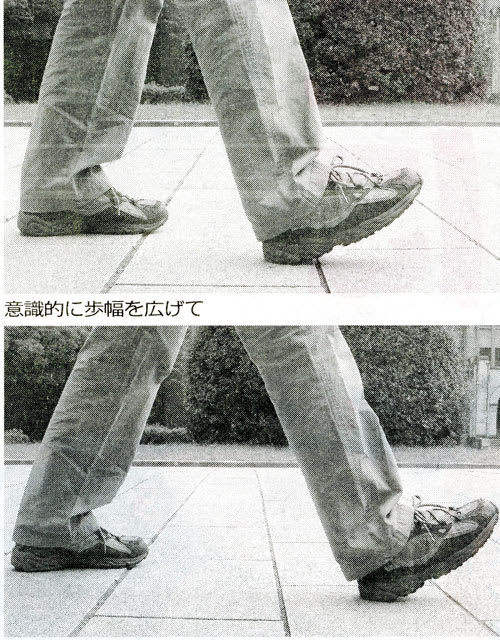

若いつもりでいたいなら、あるいは、若い歩き方をしたいなら、意識して歩幅を広げることです。

歩幅を広げるとき、上体が残ってしまっていては、前へ踏み出した足を遠くへ着けることはできません。後ろ足のつま先で、しっかりけって上体を前進させることが必要です。けるという動作は、やや曲げたひざを力強く伸ばすことから始まります。

だから、後ろ足でけって前足を大きく振り出し、かかとから着地するように心がけることです。

このとき、左右のバランスをとるために、肩と腰とは逆方向へ少しねじるようにします。そうなると、両側の腕と足とは、前後反対方向へ振ることになります。手のひらを軽く握り、ひじをやや曲げ、右足をけるときに合わせ、右ひじを後ろへ引くように振るのです。

歩幅の目安は身長の45%ぐらいですが、いきなりは無理です。今までより5センチぐらい前方へ、かかとを着けるようにしましょう。

ところで、漢字の歩という字は、右と左の足跡が前後に並んだ形から生まれたといわれています。だから、進行方向に向かって、右足と左足のかかとが一直線上に近づくような歩き方が自然といえるのです。

靴の裏を水でぬらして、乾いたコンクリートの上を歩いて足跡を確認してみたらどうでしょう。歩幅を広げれば広げるほど、真っすぐに歩くようになります。

(宮下充正・東京大学名誉教授)

人は歩くとき、左足と右足を交互に前へ出して進みます。だから、片方の足を前へ踏み出すとき、もう片方の足で立って上体のバランスを取らなければなりません。

このため、平衡感覚が衰え始めると不安定になり、上げた足をすぐに着地してしまうのです。

高齢者の歩き方を見ると、たいてい歩幅が狭くなっているのがわかります。

カナダの研究者たちが、いろいろな年齢の人たちが普通のスピードで歩くときの、歩幅を測定して年齢との関係を報告しています。それによると、歩幅は60歳を境にしてはっきりと狭くなるといいます。定年を迎えるころから、お年寄りの歩き方になってしまうのです。

そうなると、腰を落として歩いている、とか、足元(下)を見て歩いているといわれてしまうのです。

対照的に、胸を張って歩くは歩幅が広く、前方を見ながら背中を伸ばした若者の歩き方を指します。

若いつもりでいたいなら、あるいは、若い歩き方をしたいなら、意識して歩幅を広げることです。

歩幅を広げるとき、上体が残ってしまっていては、前へ踏み出した足を遠くへ着けることはできません。後ろ足のつま先で、しっかりけって上体を前進させることが必要です。けるという動作は、やや曲げたひざを力強く伸ばすことから始まります。

だから、後ろ足でけって前足を大きく振り出し、かかとから着地するように心がけることです。

このとき、左右のバランスをとるために、肩と腰とは逆方向へ少しねじるようにします。そうなると、両側の腕と足とは、前後反対方向へ振ることになります。手のひらを軽く握り、ひじをやや曲げ、右足をけるときに合わせ、右ひじを後ろへ引くように振るのです。

歩幅の目安は身長の45%ぐらいですが、いきなりは無理です。今までより5センチぐらい前方へ、かかとを着けるようにしましょう。

ところで、漢字の歩という字は、右と左の足跡が前後に並んだ形から生まれたといわれています。だから、進行方向に向かって、右足と左足のかかとが一直線上に近づくような歩き方が自然といえるのです。

靴の裏を水でぬらして、乾いたコンクリートの上を歩いて足跡を確認してみたらどうでしょう。歩幅を広げれば広げるほど、真っすぐに歩くようになります。

(宮下充正・東京大学名誉教授)