地球へ6月帰還 最後の難関に挑む 小惑星探査機 はやぶさ

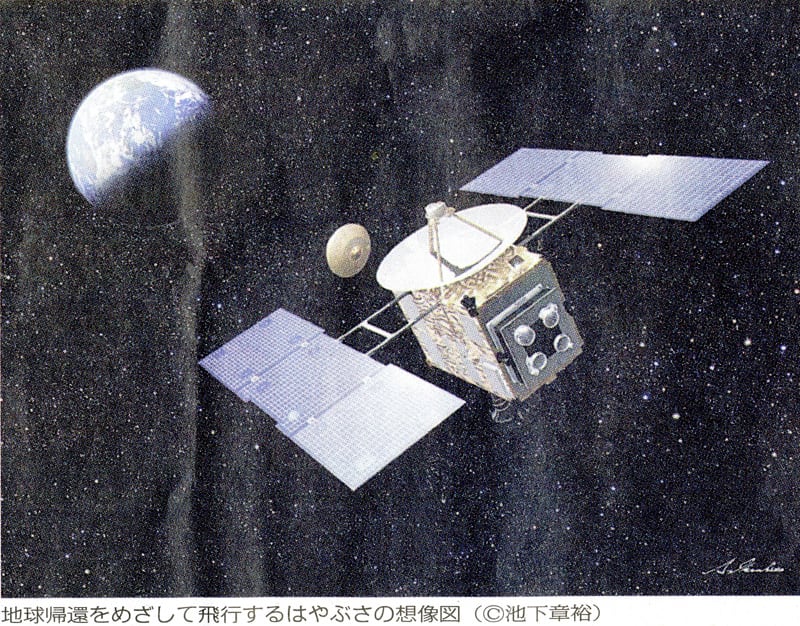

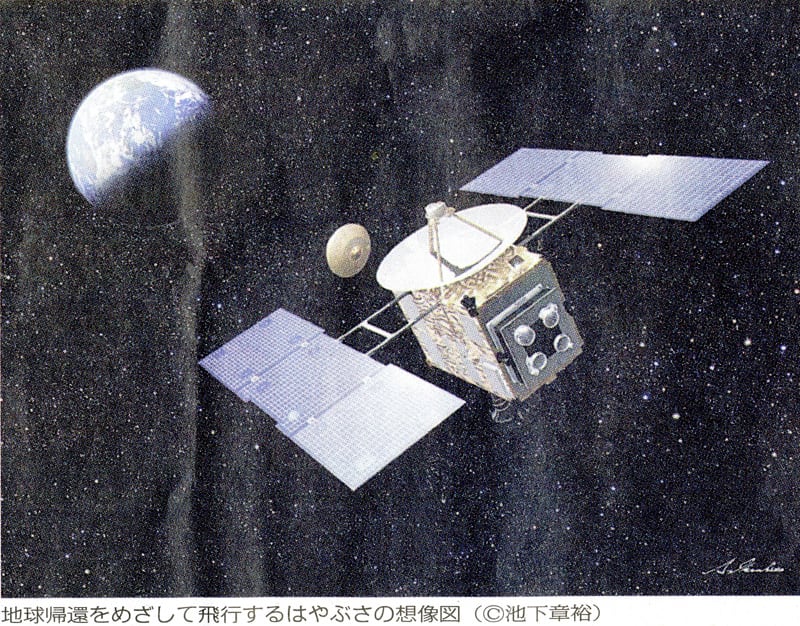

人類史上初めて小惑星への離着陸を果たした宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「はやぶさ」が、今年6月の地球帰還をめざして飛行中です。地球との距離は3000万キロメートルを切りました。相次ぐ故障やトラブルで満身創痍になりながら苦境を乗り越えてきた、はやぶさの冒険はいよいよクライマックスを迎えます

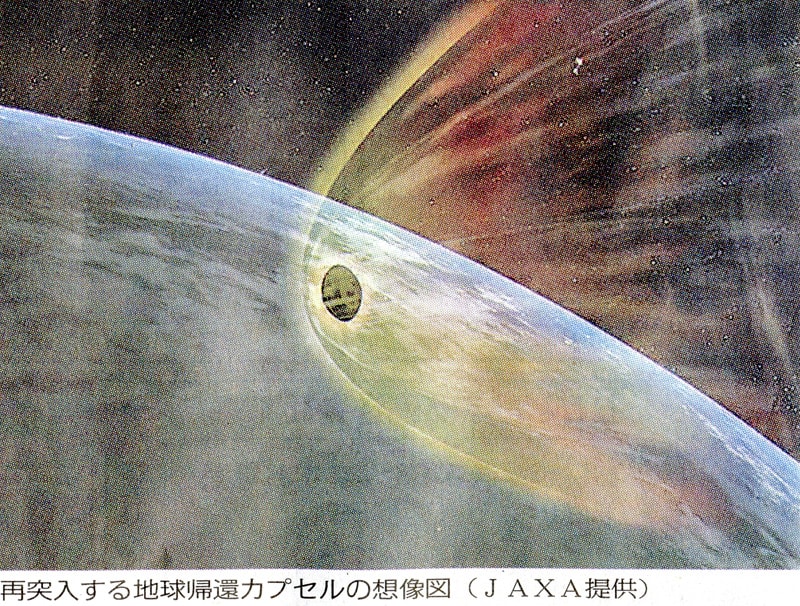

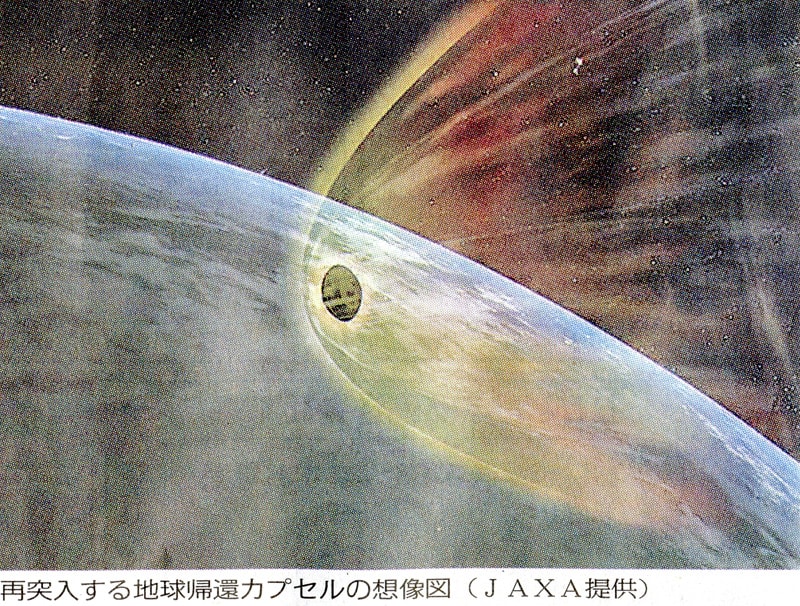

はやぶさは、4月上旬にも地球近傍への軌道変更を終え、その後数回に分けてオーストラリアの着陸予定地点への精密誘導を実施します。大気圏に再突入する4日ほど前に、地球から約150万キロメートル地点の引力圏に到達する予定。再突入3時間前に、探査機本体から地球帰還カプセルを分離します。はやぶさ本体は上空で燃え尽きます。

はやぶさは、4月上旬にも地球近傍への軌道変更を終え、その後数回に分けてオーストラリアの着陸予定地点への精密誘導を実施します。大気圏に再突入する4日ほど前に、地球から約150万キロメートル地点の引力圏に到達する予定。再突入3時間前に、探査機本体から地球帰還カプセルを分離します。はやぶさ本体は上空で燃え尽きます。

カプセルは、直径40センチ、重さ17キログラムほど。秒速約12キロメートルで大気圏に突入後、流星のように発光しながら降下。高度10キロメートル地点でパラシュートを開いて軟着陸します。

地上で待機するカプセル回収チームが、落下中のカプセルからの電波信号を頼りに着地点を特定して回収する計画です。

「大気圏への再突入は1回限りで“待った”はない。気を引き締めてミッションを完遂したい」と、はやぶさ計画責任者の川口淳一郎JAXA教授はいいます。

満身創痍

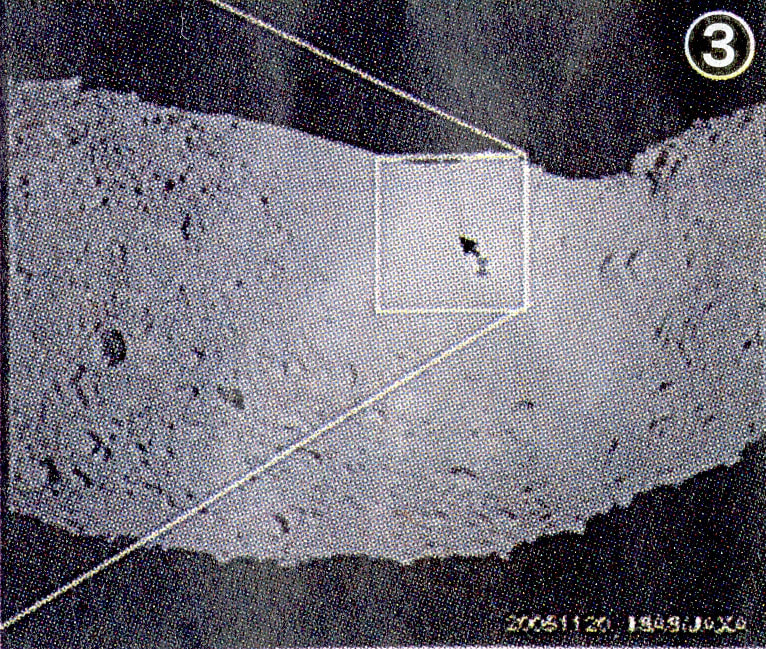

小惑星の岩石を地球に持ち帰る―。挑戦的な目標を掲げ、2003年に鹿児島から打ち上げられたはやぶさ(写真1=HJAXA提供)。2005年11月、地球から約3億キロメートル離れた位置で小惑星「イトカワ」(同2)に着陸し、岩石採取を試みました(同3=機体の影が写っている)。

採取装置は正常に作動しませんでしたが、着地の衝撃で粒子が舞い上がって偶然採取された可能性があります。試料採取容器が収められたカプセルが回収されれば、小惑星から史上初の試料持ち帰りになるかもしれないと期待されています。

探査は、苦難の連続でした。イトカワヘの到達に前後して、姿勢制御装置2台が故障。はやぶさ運用チームは試行錯誤で新たな軌道制御技術を編み出し、2回の離着陸に成功しました。

ところがその直後、燃料漏れが発生して姿勢が大きく乱れ、地球との通信が途絶しました。「よほどの幸運がないと復旧は難しいだろ」と当時、川口さんは覚悟しましたが、運用チームがあらゆる可能性を考えて信号送信を続けるなかで、7週間後に奇跡的な復活を遂げました。

一方、通信が一時途絶したため、当初2007年6月に予定していた地球帰還を3年間延期。2007年4月に帰還へ向けた航行を開始しましたが、装置の相次ぐ故障で、厳しい運用を続けてきました。2009年11月、地球帰還の最後の綱である電気推進エンジンが装置の寿命により停止。非常用の運用方法で再稼働して、ようやくここまでこぎつけました。

50億キロメートル

50億キロメートル

打ち上げから7年間、約50億キロメートルの長旅は、ゴールヘ秒読み状態です。

しかし川口さんは、帰還・再突入は容易でなく、いくつも関門があると説明します。

電気推進エンジンの非常運用による運転性、稼働するたった1台の姿勢制御装置の寿命などが懸念材料です。

再突入の際、カプセルの表面温度は2700度に達すると予測されていますが、帰還が3年延びたため、カプセルの耐熱材の劣化が心配です。カプセル分離装置が作動するか、パラシュートが適切なタイミングで開くのかも重要です。

数々の苫難を乗り越えてきたのは、計画にかかわる研究者・技術者一人ひとりの「やり遂げよう」という思いだったと、振り返る川口さん。

「世界トップレベルの運用チームであることを誇りたい。難しいミッションだが、ベストを尽くと力をこめました。

「しんぶん赤旗」日刊紙(2010年3月22日付)より転載

月探査機「かぐや」に先駆けて飛び立った小惑星探査機「はやぶさ」。

やっと地球に帰ってきます。「かぐや」以上の朗報を期待したいですね!

人類史上初めて小惑星への離着陸を果たした宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「はやぶさ」が、今年6月の地球帰還をめざして飛行中です。地球との距離は3000万キロメートルを切りました。相次ぐ故障やトラブルで満身創痍になりながら苦境を乗り越えてきた、はやぶさの冒険はいよいよクライマックスを迎えます

はやぶさは、4月上旬にも地球近傍への軌道変更を終え、その後数回に分けてオーストラリアの着陸予定地点への精密誘導を実施します。大気圏に再突入する4日ほど前に、地球から約150万キロメートル地点の引力圏に到達する予定。再突入3時間前に、探査機本体から地球帰還カプセルを分離します。はやぶさ本体は上空で燃え尽きます。

はやぶさは、4月上旬にも地球近傍への軌道変更を終え、その後数回に分けてオーストラリアの着陸予定地点への精密誘導を実施します。大気圏に再突入する4日ほど前に、地球から約150万キロメートル地点の引力圏に到達する予定。再突入3時間前に、探査機本体から地球帰還カプセルを分離します。はやぶさ本体は上空で燃え尽きます。カプセルは、直径40センチ、重さ17キログラムほど。秒速約12キロメートルで大気圏に突入後、流星のように発光しながら降下。高度10キロメートル地点でパラシュートを開いて軟着陸します。

地上で待機するカプセル回収チームが、落下中のカプセルからの電波信号を頼りに着地点を特定して回収する計画です。

「大気圏への再突入は1回限りで“待った”はない。気を引き締めてミッションを完遂したい」と、はやぶさ計画責任者の川口淳一郎JAXA教授はいいます。

|

|

小惑星の岩石を地球に持ち帰る―。挑戦的な目標を掲げ、2003年に鹿児島から打ち上げられたはやぶさ(写真1=HJAXA提供)。2005年11月、地球から約3億キロメートル離れた位置で小惑星「イトカワ」(同2)に着陸し、岩石採取を試みました(同3=機体の影が写っている)。

採取装置は正常に作動しませんでしたが、着地の衝撃で粒子が舞い上がって偶然採取された可能性があります。試料採取容器が収められたカプセルが回収されれば、小惑星から史上初の試料持ち帰りになるかもしれないと期待されています。

探査は、苦難の連続でした。イトカワヘの到達に前後して、姿勢制御装置2台が故障。はやぶさ運用チームは試行錯誤で新たな軌道制御技術を編み出し、2回の離着陸に成功しました。

ところがその直後、燃料漏れが発生して姿勢が大きく乱れ、地球との通信が途絶しました。「よほどの幸運がないと復旧は難しいだろ」と当時、川口さんは覚悟しましたが、運用チームがあらゆる可能性を考えて信号送信を続けるなかで、7週間後に奇跡的な復活を遂げました。

一方、通信が一時途絶したため、当初2007年6月に予定していた地球帰還を3年間延期。2007年4月に帰還へ向けた航行を開始しましたが、装置の相次ぐ故障で、厳しい運用を続けてきました。2009年11月、地球帰還の最後の綱である電気推進エンジンが装置の寿命により停止。非常用の運用方法で再稼働して、ようやくここまでこぎつけました。

50億キロメートル

50億キロメートル打ち上げから7年間、約50億キロメートルの長旅は、ゴールヘ秒読み状態です。

しかし川口さんは、帰還・再突入は容易でなく、いくつも関門があると説明します。

電気推進エンジンの非常運用による運転性、稼働するたった1台の姿勢制御装置の寿命などが懸念材料です。

再突入の際、カプセルの表面温度は2700度に達すると予測されていますが、帰還が3年延びたため、カプセルの耐熱材の劣化が心配です。カプセル分離装置が作動するか、パラシュートが適切なタイミングで開くのかも重要です。

数々の苫難を乗り越えてきたのは、計画にかかわる研究者・技術者一人ひとりの「やり遂げよう」という思いだったと、振り返る川口さん。

「世界トップレベルの運用チームであることを誇りたい。難しいミッションだが、ベストを尽くと力をこめました。

「しんぶん赤旗」日刊紙(2010年3月22日付)より転載

月探査機「かぐや」に先駆けて飛び立った小惑星探査機「はやぶさ」。

やっと地球に帰ってきます。「かぐや」以上の朗報を期待したいですね!