東日本大震災と日本経済の課題 連載を終えて・・・

本紙(「しんぶん赤旗」日刊紙)4月5日付開始の連載「大震災と日本経済の課題-識者に聞く」が終了しました。この企画では17人の識者にインタビューし、被災者の生活再建から産業再生、今後の復興のあり方などについて縦横に論じていただきました。示された重要な論点をまとめてみました。

上からの復興でなく

地震と津波による災害や、東京電力福島原子力発電所の事故で大きな打撃を受けた住民の暮らしや産業の基盤をどう再生させていくのか。共通して出されたのは、上からの押し付けではなく、住民や地域の意向に基づいた復興を進めるという点と国の役割や責任の明確化です。

住民本位

奈良女子大学大学院教授の中山徹さん(4月9日付)は、住民本位の復興ビジョンが決定的に重要だとし、「地域の実情に応じたまちづくりの基本方向を、国は責任をもって住民に示す必要がある」と話します。公共事業のあり方についても、三大都市圏を中心に集中させてきたこれまでのやり方を変えるべきだと提起します。

復興の第一義的課題は「人間の復興」だと話すのは京都大学大学院教授の岡田知弘さん(5月19日付)。大型開発が優先され、住宅など住民の生活再建が後景に追いやられ、「7割復興」と呼ばれた阪神・淡路大震災の教訓を忘れてはならないと呼びかけます。

中央大学名誉教授の今宮謙二さん(4月8日付)は、「住宅、暮らし、仕事などに国が責任をもって直接補償することが必要」だと述べた上で、地域経済の再建に向けては、「地元の商店や中小企業、農林漁業などの再建を含め、新しいまちづくりをどう進めるかが大事」と話します。

東京工科大学教授の工藤昌宏さん(4月5日付)は、日本の食料供給を支え、自動車など基幹産業の部品・素材の供給基地となってきた東北地方の経済停滞は、地方の金融機関の経営悪化をもたらし、日本経済を長期に停滞させる可能性があると指摘。「地方経済の再生こそ日本経済の再生にとって不可欠になっている」と強調します。

「住まい」

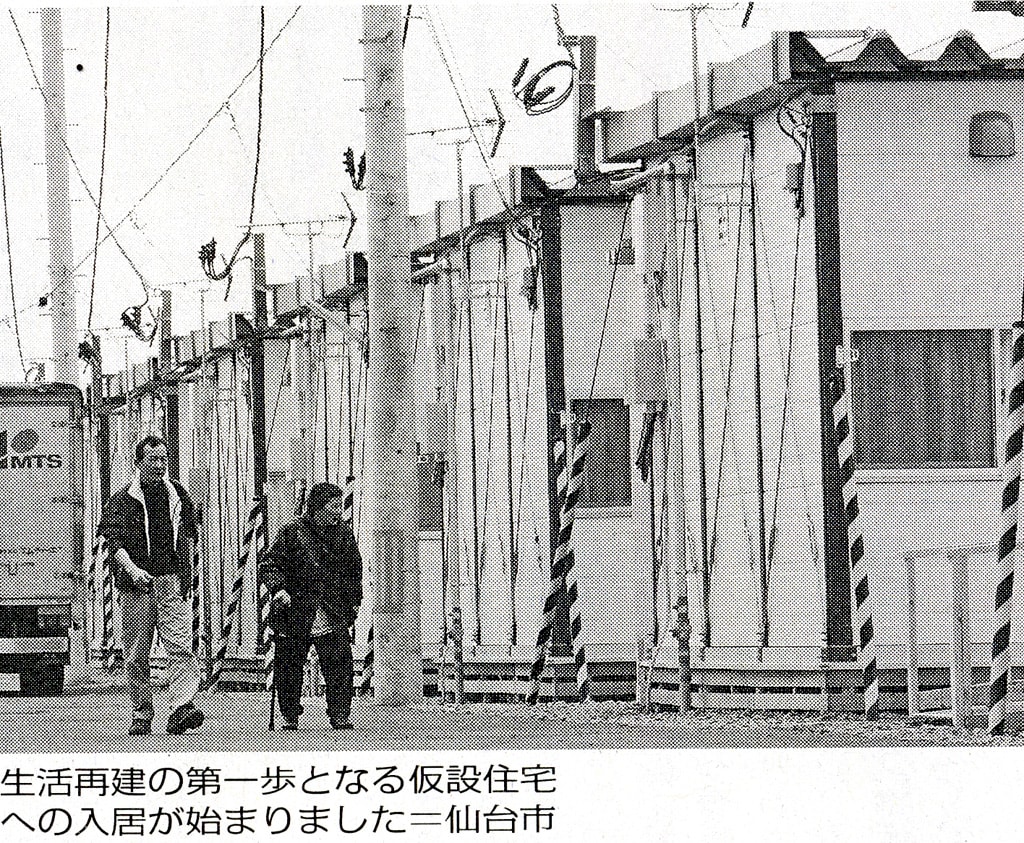

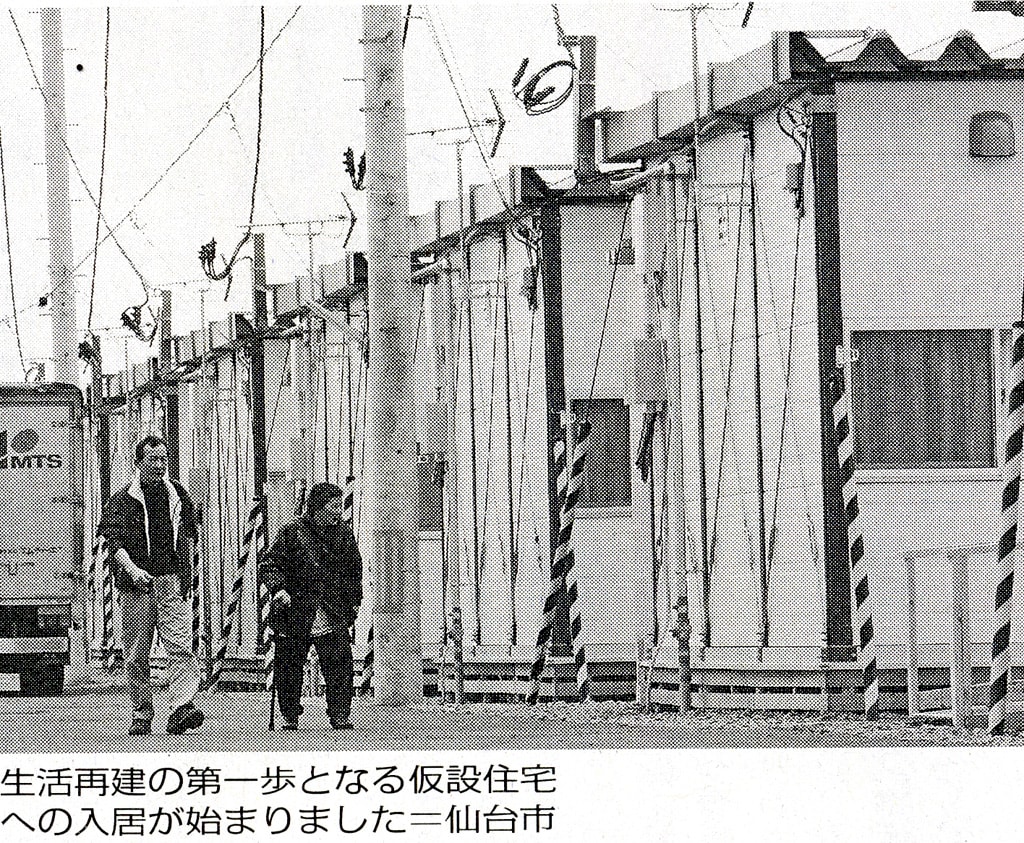

被災者の生活再建の要となるのが住宅の復興です。国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事の坂庭国晴さん(4月13日付)は、基本的な考え方として3点を示します。第一に「新たな地域・まちづくりをめざすという発想の転換」、第二に「住まいは人権。人間生活と福祉の基盤であるという考え方として復興の太い流れとして貫くこと」、第三に「住宅の再建をまちづくりと一体に、住民が主人公の立場で進めることです」。

応能負担

復興の財源をどうするのか。暮らしと経済研究室主宰の山家悠紀夫さん(4月22日付)は、ダムや港湾など大型公共事業の見直しや軍事費の削減、歳入面でも法人税減税の中止などで財源は生まれると主張。大企業の内部留保を活用する「震災復興国債」の発行を提起します。

立正大学客員教授の浦野広明さん(5月10日付)も、復興財源は当面、特別国債などを発行してまかなうべきだといいます。「財源は応能負担で行うべきだ」として、法人の所得や資産に応じて法人税に上乗せする法人臨時特別税の実施を提案します。

駒沢大学教授の小栗崇資さん(4月14日付)は、大企業の余剰資金への一時的な課税を提唱します。内部留保の主要部分である利益剰余金は143兆円、「手元資金」は約64兆円にのぼります。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年5月25日付

憲法の精神を貫いて

壊滅的な打撃を受けた農林漁業。再生のために何が必要でしょうか。

愛媛大学教授の村田武さん(4月23日付)は、財界などから東北全体を「復興特区」にという声があがっていることに対し「大企業を優遇し農地から被災農家を追い出すもの」と批判。大規模化や効率優先のやり方ではなく、地元が望んで、いるのは家族経営型農業の再生だと説きます。

東北大学大学院教授の片山知史さん(4月26日付)は、漁船の確保や港の機能の復旧を急ぐと同時に、加工業など関連産業の再建も大切になっていると強調。「海でこそ生きる」と願う漁業者が再び漁に出て生活していけるように国が責任をもって支援するべきだと訴えます。

中小企業

日本の「ものづくり」を支えてきた中小企業。大震災で直面した危機にどう対応すべきでしょうか。

桜美林大学教授の藤田実さん(4月20日付)は、「今ほど大企業が下請け企業を支えることが求められているときはない」と指摘。代替先を求め海外へ拠点を移そうとする大企業を国内にとどめるためにも、「政治が『ものづくり』企業を支え、早急に生産が回復できるようにしないといけない」と話します。

労働運動総合研究所常任理事の佐々木昭三さん(5月11日付)は、支えられてきた大企業が社会的責任として、被災した下請け企業や業者を全面的に支援することだと論じます。

雇用悪化

今回の震災では被災地で一時、ガソリン・燃料が欠乏し、復旧・救援に支障をきたしました。

駒沢大学教授の吉田敬一さん(4月19日付)は、市場原理主義経済システムの矛盾が背景にあると指摘。

「水や燃料、医療など国民の命を守る基盤の分野まで市場原理まかせにしていいのかが問われている」と警鐘を鳴らします。

失業の増加や内定取り消しなど、雇用悪化が懸念されています。

労働運動総合研究所顧問の大木一訓さん(5月12日付)は、震災によって雇用保険など従来の失業保障ではカバーされない長期失業の発生が続いていることに注意を喚起。対策として復興事業と結びつけた「公的就労事業」を創設することを呼びかけます。

金融評論家の桜田氾さん(5月21日付)は、地域経済の復興に向け「企業と金融機関の両方の再生が迫られている」と指摘。そのための新たな金融措置を求めるとともに、地域の協同組織金融機関である信用金庫・信用組合の力の発揮に期待を表明しました。

たたかい

復興をめぐり憲法の精神を貫くことの大切さも浮き彫りになりました。

「憲法第25条の生存権保障の視点に立った国の責任を明確にする必要がある」と説くのは、神戸大学教授の二宮厚美さん(4月6日付)です。具体的には住居や学校、病院などの再建は、国のナショナルミニマム(責任を負う最低基準)を明らかにすること、自治体が主体的に取り組む再興プランを国が行財政両面にわたり支援するなどの考えを示しました。

「復興はたたかい」と神戸女学院大学教授の石川康宏さん(5月17日付)はいいます。国民の幸福追求権を「国政の上で、最大の尊重を必要とする」ものと定めた憲法13条に注目。「被災者の幸福の追求を、国政は全力をあげて追求しなければなりません。全国民がそれを求めるべきです」

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年5月26日付掲載

僕がブログに書いたようなコメントがされていますね。

できたら資料もつけて冊子で発行されたらいいなと思います。

本紙(「しんぶん赤旗」日刊紙)4月5日付開始の連載「大震災と日本経済の課題-識者に聞く」が終了しました。この企画では17人の識者にインタビューし、被災者の生活再建から産業再生、今後の復興のあり方などについて縦横に論じていただきました。示された重要な論点をまとめてみました。

上からの復興でなく

地震と津波による災害や、東京電力福島原子力発電所の事故で大きな打撃を受けた住民の暮らしや産業の基盤をどう再生させていくのか。共通して出されたのは、上からの押し付けではなく、住民や地域の意向に基づいた復興を進めるという点と国の役割や責任の明確化です。

住民本位

奈良女子大学大学院教授の中山徹さん(4月9日付)は、住民本位の復興ビジョンが決定的に重要だとし、「地域の実情に応じたまちづくりの基本方向を、国は責任をもって住民に示す必要がある」と話します。公共事業のあり方についても、三大都市圏を中心に集中させてきたこれまでのやり方を変えるべきだと提起します。

復興の第一義的課題は「人間の復興」だと話すのは京都大学大学院教授の岡田知弘さん(5月19日付)。大型開発が優先され、住宅など住民の生活再建が後景に追いやられ、「7割復興」と呼ばれた阪神・淡路大震災の教訓を忘れてはならないと呼びかけます。

中央大学名誉教授の今宮謙二さん(4月8日付)は、「住宅、暮らし、仕事などに国が責任をもって直接補償することが必要」だと述べた上で、地域経済の再建に向けては、「地元の商店や中小企業、農林漁業などの再建を含め、新しいまちづくりをどう進めるかが大事」と話します。

東京工科大学教授の工藤昌宏さん(4月5日付)は、日本の食料供給を支え、自動車など基幹産業の部品・素材の供給基地となってきた東北地方の経済停滞は、地方の金融機関の経営悪化をもたらし、日本経済を長期に停滞させる可能性があると指摘。「地方経済の再生こそ日本経済の再生にとって不可欠になっている」と強調します。

「住まい」

被災者の生活再建の要となるのが住宅の復興です。国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事の坂庭国晴さん(4月13日付)は、基本的な考え方として3点を示します。第一に「新たな地域・まちづくりをめざすという発想の転換」、第二に「住まいは人権。人間生活と福祉の基盤であるという考え方として復興の太い流れとして貫くこと」、第三に「住宅の再建をまちづくりと一体に、住民が主人公の立場で進めることです」。

応能負担

復興の財源をどうするのか。暮らしと経済研究室主宰の山家悠紀夫さん(4月22日付)は、ダムや港湾など大型公共事業の見直しや軍事費の削減、歳入面でも法人税減税の中止などで財源は生まれると主張。大企業の内部留保を活用する「震災復興国債」の発行を提起します。

立正大学客員教授の浦野広明さん(5月10日付)も、復興財源は当面、特別国債などを発行してまかなうべきだといいます。「財源は応能負担で行うべきだ」として、法人の所得や資産に応じて法人税に上乗せする法人臨時特別税の実施を提案します。

駒沢大学教授の小栗崇資さん(4月14日付)は、大企業の余剰資金への一時的な課税を提唱します。内部留保の主要部分である利益剰余金は143兆円、「手元資金」は約64兆円にのぼります。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年5月25日付

憲法の精神を貫いて

壊滅的な打撃を受けた農林漁業。再生のために何が必要でしょうか。

愛媛大学教授の村田武さん(4月23日付)は、財界などから東北全体を「復興特区」にという声があがっていることに対し「大企業を優遇し農地から被災農家を追い出すもの」と批判。大規模化や効率優先のやり方ではなく、地元が望んで、いるのは家族経営型農業の再生だと説きます。

東北大学大学院教授の片山知史さん(4月26日付)は、漁船の確保や港の機能の復旧を急ぐと同時に、加工業など関連産業の再建も大切になっていると強調。「海でこそ生きる」と願う漁業者が再び漁に出て生活していけるように国が責任をもって支援するべきだと訴えます。

中小企業

日本の「ものづくり」を支えてきた中小企業。大震災で直面した危機にどう対応すべきでしょうか。

桜美林大学教授の藤田実さん(4月20日付)は、「今ほど大企業が下請け企業を支えることが求められているときはない」と指摘。代替先を求め海外へ拠点を移そうとする大企業を国内にとどめるためにも、「政治が『ものづくり』企業を支え、早急に生産が回復できるようにしないといけない」と話します。

労働運動総合研究所常任理事の佐々木昭三さん(5月11日付)は、支えられてきた大企業が社会的責任として、被災した下請け企業や業者を全面的に支援することだと論じます。

雇用悪化

今回の震災では被災地で一時、ガソリン・燃料が欠乏し、復旧・救援に支障をきたしました。

駒沢大学教授の吉田敬一さん(4月19日付)は、市場原理主義経済システムの矛盾が背景にあると指摘。

「水や燃料、医療など国民の命を守る基盤の分野まで市場原理まかせにしていいのかが問われている」と警鐘を鳴らします。

失業の増加や内定取り消しなど、雇用悪化が懸念されています。

労働運動総合研究所顧問の大木一訓さん(5月12日付)は、震災によって雇用保険など従来の失業保障ではカバーされない長期失業の発生が続いていることに注意を喚起。対策として復興事業と結びつけた「公的就労事業」を創設することを呼びかけます。

金融評論家の桜田氾さん(5月21日付)は、地域経済の復興に向け「企業と金融機関の両方の再生が迫られている」と指摘。そのための新たな金融措置を求めるとともに、地域の協同組織金融機関である信用金庫・信用組合の力の発揮に期待を表明しました。

たたかい

復興をめぐり憲法の精神を貫くことの大切さも浮き彫りになりました。

「憲法第25条の生存権保障の視点に立った国の責任を明確にする必要がある」と説くのは、神戸大学教授の二宮厚美さん(4月6日付)です。具体的には住居や学校、病院などの再建は、国のナショナルミニマム(責任を負う最低基準)を明らかにすること、自治体が主体的に取り組む再興プランを国が行財政両面にわたり支援するなどの考えを示しました。

「復興はたたかい」と神戸女学院大学教授の石川康宏さん(5月17日付)はいいます。国民の幸福追求権を「国政の上で、最大の尊重を必要とする」ものと定めた憲法13条に注目。「被災者の幸福の追求を、国政は全力をあげて追求しなければなりません。全国民がそれを求めるべきです」

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年5月26日付掲載

僕がブログに書いたようなコメントがされていますね。

できたら資料もつけて冊子で発行されたらいいなと思います。