“空の探検家”が語る 雪の結晶の魅力

大雪に見舞われている地域もありますが、雪の結晶には不思議がたくさんつまっています。

「雪の結晶を探してみませんか」―。“空の探検家”で気象予報士の武田康男さんに、その魅力を書いてもらいました。

気象予報士 武田康男さん

たけだ・やすお 1960年東京都生まれ。東北大学理学部卒業。第50次南極観測越冬隊員。大学非常勤講師。著書に『楽しい雪の結晶観察図鑑』(緑書房)など。

みんな違って美しい

雪の結晶は、肉眼では小さくても、ルーペで見ると不思議な模様が見られます。雪の結晶は六角形とか6本の枝とか言われますが、よく見るといろいろな種類があり、みんな違っていて、造形の美しさに感動します。

雪の結晶は、雲の中の小さな氷の粒が成長してできます。最初は六角形の柱状で、鉛筆を薄く切ったような形です。そこにまわりから水蒸気がくっついて成長しますが、横に広がったり、縦に伸びたり、枝が付いたりと、気温や湿度によってさまざまな形になっていきます。

雪の結晶のいろいろ

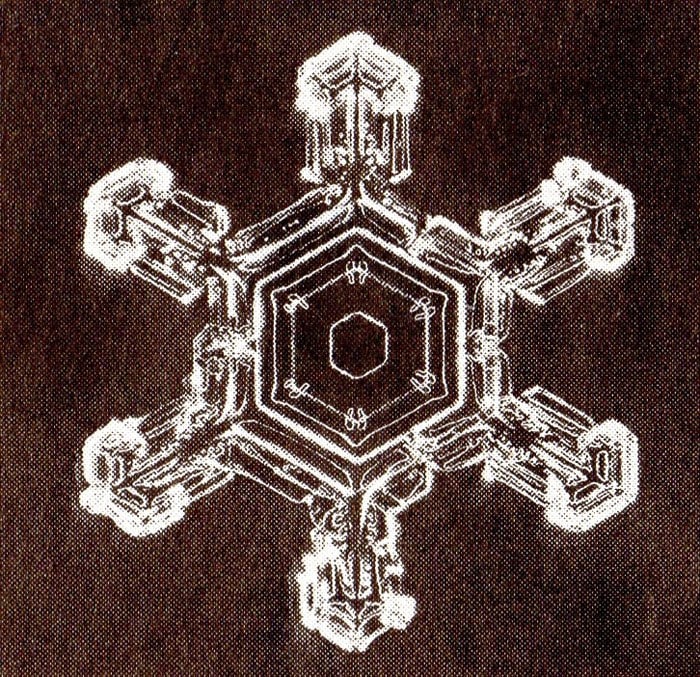

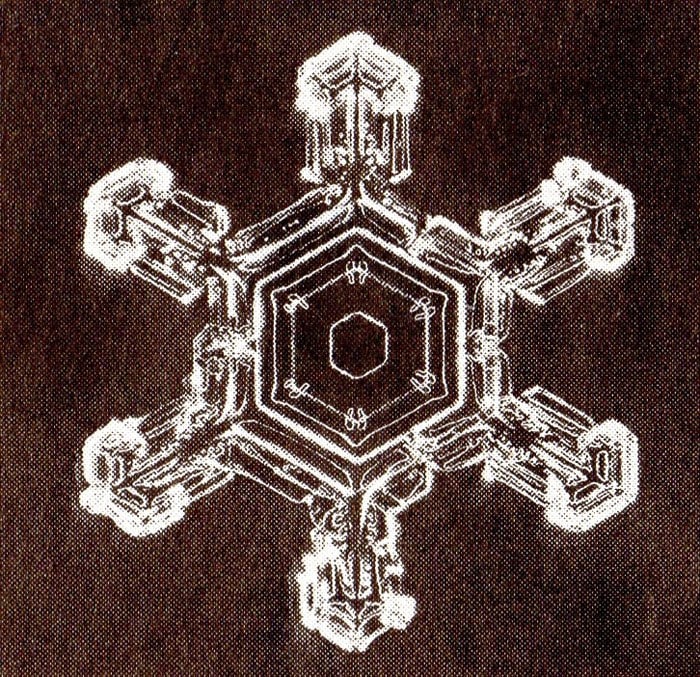

樹枝状結晶

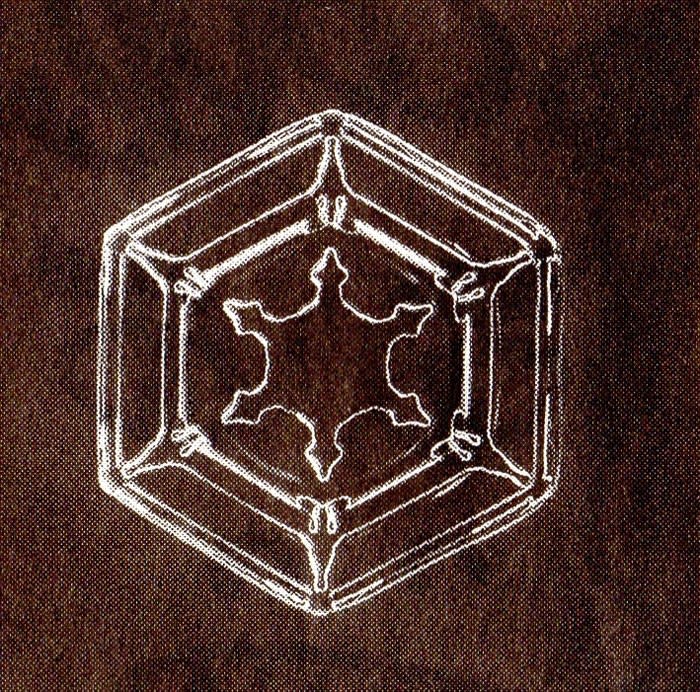

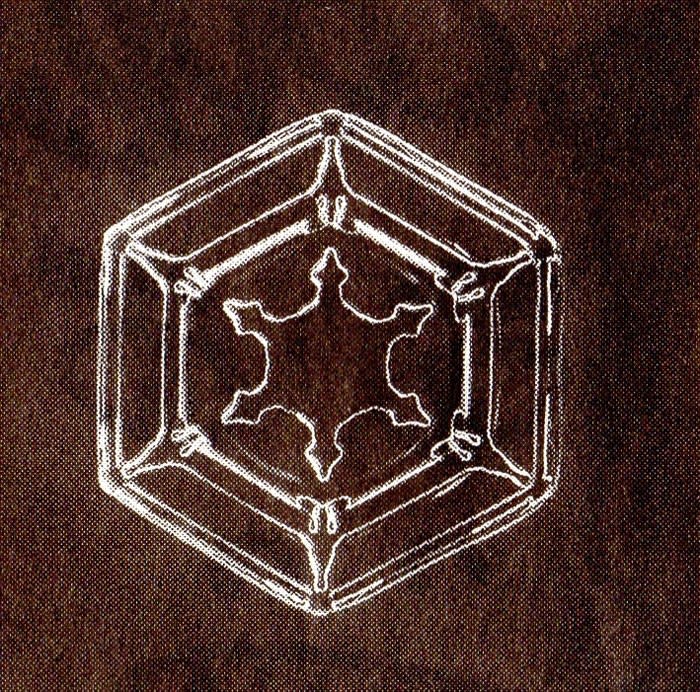

扇状結晶

角板状結晶

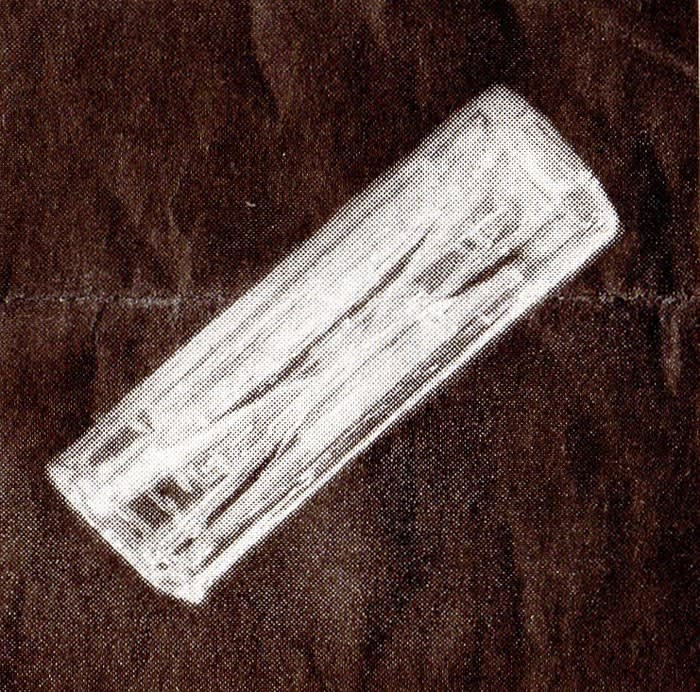

針状結晶

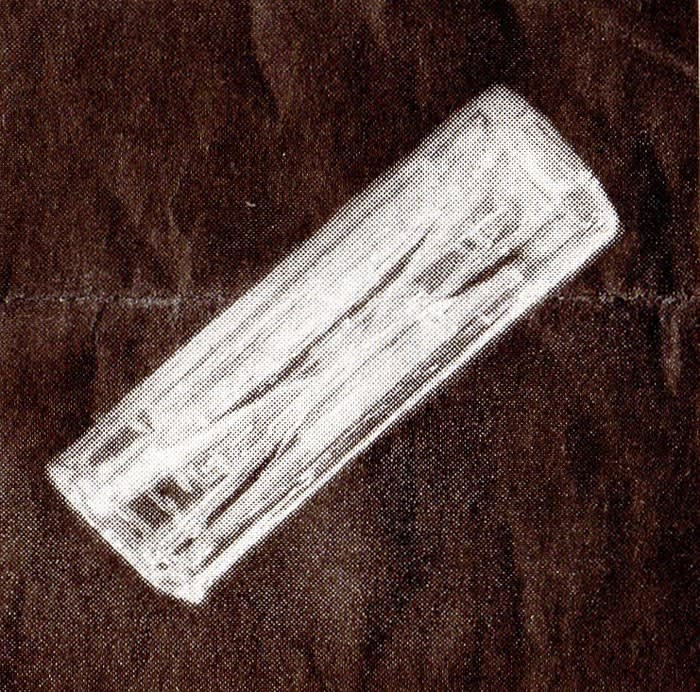

角柱状結晶

よく知られた結晶の形は「樹枝状」という種類です。6本の長い枝に小枝がついています。3~7ミリぐらいあるので、肉眼でもよくわかります。また、六つの扇の形が付いた「扇状」という結晶も多いですが、やや小さめです。そして、小さな六角形の「角板状」は、ルーペでやっとわかる大きさです。

結晶が縦に伸びたものとしては「針状」がしばしば見られます。霜のような細長い形で、肉眼でもわかります。「角柱状」や「砲弾状」は小さくて、ルーペで探します。

雪の結晶は、空から降ってくる間に成長しますが、途中で形状が変わっていくものがあります。角柱状の両側に花びらのような形が付くものや、6本の枝の先に扇が付いたりもします。雲がすぐ上にある場合は、落ちてくる直前まで成長しています。

ただし多くの雪は、降ってくるときに結晶同士がからまったり、くっついたりして、雪片という白い塊になっています。降ってきた雪片をよく見ると、中に結晶が入っていることもありますが、観察は難しいです。

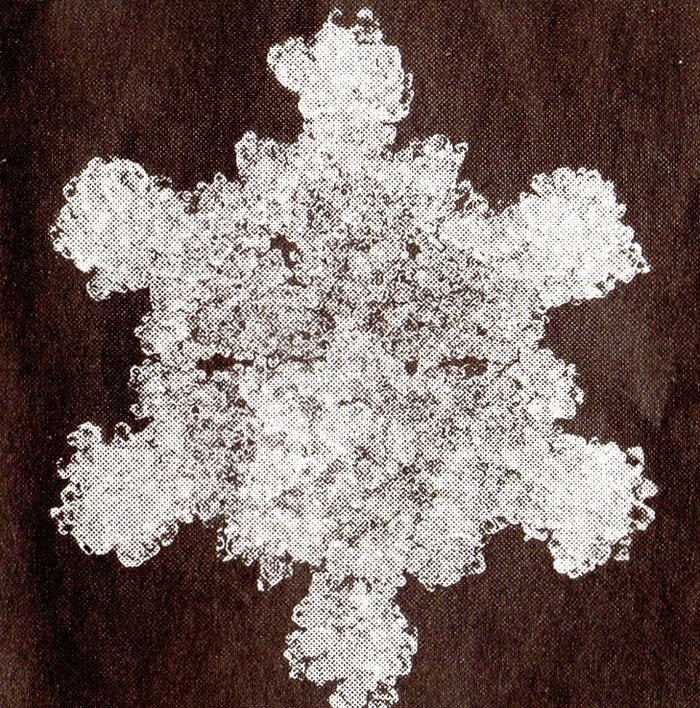

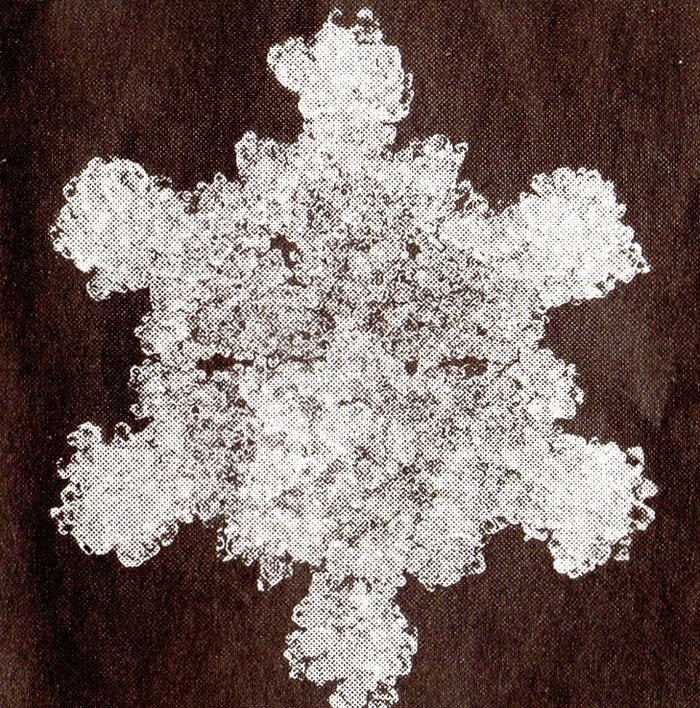

また、結晶に雲の水滴がたくさん凍り付いていることも多いです。結晶のまわりに付いた、たくさんの小さな丸い氷の粒がそうです。この場合、結晶は白く見え、元の形がよくわからなくなっていることもあります。氷の粒が大量に付いて丸くなったものは、雪あられとなります。

雪片

雲粒がついた結晶

雪の結晶を見るには、氷点下の場所がよいです。プラスの気温で降る雪は、溶けかかっています。また、白い塊が降るときよりも、粉雪が降るときがよいです。粉雪は気が付かないことも多く、夜に空にライトを向けると、きらきらと光る結晶を確認できます。マイナス20度くらいの極寒になると、小さな結晶が多いです。

結晶はガラスのかけらのように少し白くて透明に近いので、観察するには、暗い色の物に結晶を受けると見つけやすいです。布などに受けてもよく、手袋や帽子や服などに付いたものを見てもよいです。また、プラスチックやガラスなどの板に受けると、結晶の形の観察や撮影がしやすくなります。

結晶が降る場所は、北海道や本州などの山間部が適しています。しかし、関東などの平野部でも、きれいな結晶の降ることがまれにあります。

ただし、よい結晶が降る時間は意外と短く、雪が降っているときに時々外に出て確かめて、タイミングよく結晶を探してください。風が強いときは結晶がくっついたり壊れたりしていますので、注意しましょう。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年1月9日付掲載

確かに、ぼたん雪よりも粉雪の方が、雪の結晶を観察しやすいですね。

子どものころは、毛糸の手袋に受けて観察していました。

雪の降る夜。街灯のあかりにキラキラと降ってくる雪は素敵ですよね。

大雪に見舞われている地域もありますが、雪の結晶には不思議がたくさんつまっています。

「雪の結晶を探してみませんか」―。“空の探検家”で気象予報士の武田康男さんに、その魅力を書いてもらいました。

気象予報士 武田康男さん

たけだ・やすお 1960年東京都生まれ。東北大学理学部卒業。第50次南極観測越冬隊員。大学非常勤講師。著書に『楽しい雪の結晶観察図鑑』(緑書房)など。

みんな違って美しい

雪の結晶は、肉眼では小さくても、ルーペで見ると不思議な模様が見られます。雪の結晶は六角形とか6本の枝とか言われますが、よく見るといろいろな種類があり、みんな違っていて、造形の美しさに感動します。

雪の結晶は、雲の中の小さな氷の粒が成長してできます。最初は六角形の柱状で、鉛筆を薄く切ったような形です。そこにまわりから水蒸気がくっついて成長しますが、横に広がったり、縦に伸びたり、枝が付いたりと、気温や湿度によってさまざまな形になっていきます。

雪の結晶のいろいろ

樹枝状結晶

扇状結晶

角板状結晶

針状結晶

角柱状結晶

よく知られた結晶の形は「樹枝状」という種類です。6本の長い枝に小枝がついています。3~7ミリぐらいあるので、肉眼でもよくわかります。また、六つの扇の形が付いた「扇状」という結晶も多いですが、やや小さめです。そして、小さな六角形の「角板状」は、ルーペでやっとわかる大きさです。

結晶が縦に伸びたものとしては「針状」がしばしば見られます。霜のような細長い形で、肉眼でもわかります。「角柱状」や「砲弾状」は小さくて、ルーペで探します。

雪の結晶は、空から降ってくる間に成長しますが、途中で形状が変わっていくものがあります。角柱状の両側に花びらのような形が付くものや、6本の枝の先に扇が付いたりもします。雲がすぐ上にある場合は、落ちてくる直前まで成長しています。

ただし多くの雪は、降ってくるときに結晶同士がからまったり、くっついたりして、雪片という白い塊になっています。降ってきた雪片をよく見ると、中に結晶が入っていることもありますが、観察は難しいです。

また、結晶に雲の水滴がたくさん凍り付いていることも多いです。結晶のまわりに付いた、たくさんの小さな丸い氷の粒がそうです。この場合、結晶は白く見え、元の形がよくわからなくなっていることもあります。氷の粒が大量に付いて丸くなったものは、雪あられとなります。

雪片

雲粒がついた結晶

雪の結晶を見るには、氷点下の場所がよいです。プラスの気温で降る雪は、溶けかかっています。また、白い塊が降るときよりも、粉雪が降るときがよいです。粉雪は気が付かないことも多く、夜に空にライトを向けると、きらきらと光る結晶を確認できます。マイナス20度くらいの極寒になると、小さな結晶が多いです。

結晶はガラスのかけらのように少し白くて透明に近いので、観察するには、暗い色の物に結晶を受けると見つけやすいです。布などに受けてもよく、手袋や帽子や服などに付いたものを見てもよいです。また、プラスチックやガラスなどの板に受けると、結晶の形の観察や撮影がしやすくなります。

結晶が降る場所は、北海道や本州などの山間部が適しています。しかし、関東などの平野部でも、きれいな結晶の降ることがまれにあります。

ただし、よい結晶が降る時間は意外と短く、雪が降っているときに時々外に出て確かめて、タイミングよく結晶を探してください。風が強いときは結晶がくっついたり壊れたりしていますので、注意しましょう。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年1月9日付掲載

確かに、ぼたん雪よりも粉雪の方が、雪の結晶を観察しやすいですね。

子どものころは、毛糸の手袋に受けて観察していました。

雪の降る夜。街灯のあかりにキラキラと降ってくる雪は素敵ですよね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます