数値が示す日本経済⑥ 農業・農村(下) TPPが危機に追い打ち

農業・農村の危機的状況に追い打ちをかけるのが、安倍晋三政権が署名した環太平洋連携協定(TPP)です。TPPによって、農林水産物のうち82%の品目の関税が撤廃され、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖の重要5項目でも29%の品目の関税が撤廃されます。関税削減、特別輸入枠も含めて、「無傷」の農産物はありません。農産物輸入がさらに増え、農業の生産基盤がいっそう弱体化する恐れがあります。

(農林水産省資料から作成。関税撤廃率は小数第2位を四捨五入)

世界一の輸入国

安倍政権は、TPPの影響を軽微に描いた試算を公表する一方、農林水産物輸出額1兆円の目標を掲げて、輸出が農業を再生させる“切り札”であるかのような幻想を振りまいています。しかし、そのうち、加工食品が5000億円を占め、農産物は1400億円にすぎません。

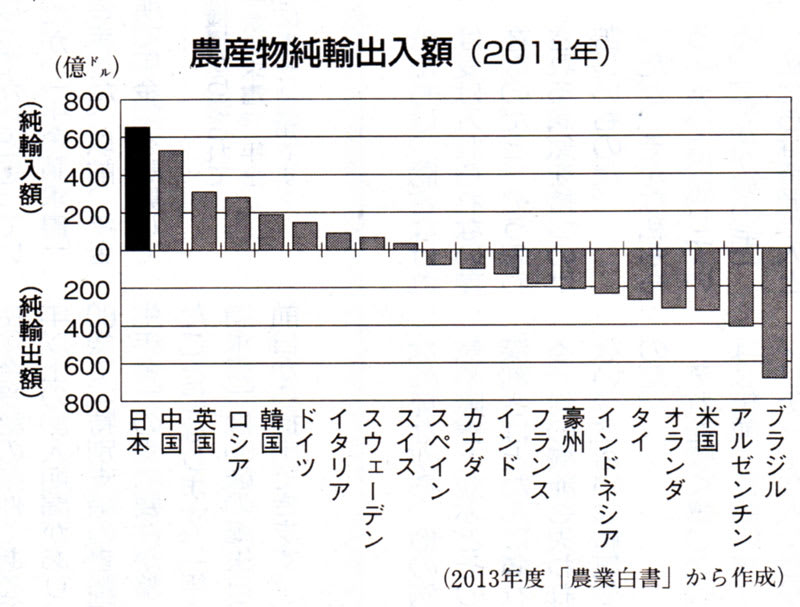

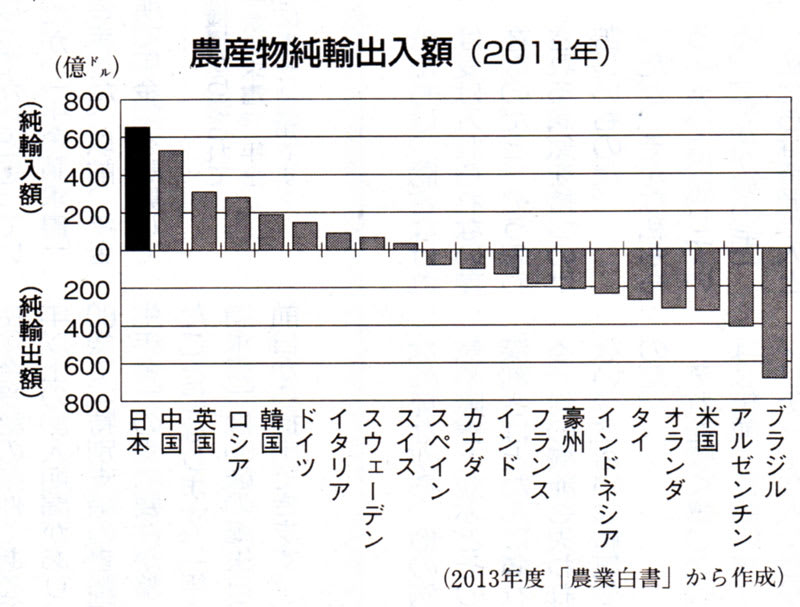

現実には、日本は世界一の農産物純輸入国であり、農産物輸入額は、12年の5兆4419億円から15年の6兆5629億円へ、第2次安倍政権発足後の3年間で1兆1210億円も増えました。

米農務省が14年10月にまとめた報告書によると、TPPで参加12力国の農産物貿易が計85億ドル分増えます。しかし、輸出増加額の70%に当たる58億ドル分を日本が一手に輸入することになると予測しています。

すでに世界一の農産物純輸入国であるうえに、TPPによって農産物輸入が増大するなら、安倍政権が掲げる農林水産物輸出額1兆円など“気休め”にもなりません。

安倍政権は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」を掲げ、農林漁業や農山漁村を切り捨てる姿勢をあらわにしています。このような農政を続けていては、農業・農村の崩壊が一気に進み、日本は食料自給の基盤を失った国になりかねません。

「くらしをこわすTPP反対」と集まった人たち=5月11日、国会前

主権守るルール

世界はもはや、金さえ出せばいつでも必要なだけの食料が入手できる時代ではありません。広範な国民の共同の力で、TPPの国会承認を阻止するとともに、各国の経済主権と食料主権を尊重した平等・互恵の投資と貿易の国際的ルールを確立する必要があります。

米国・財界いいなりの農政を終わらせ、農業を国の基幹産業として再生させることが重要です。それには、価格保障と所得補償を組み合わせて、安心して再生産できる農業をつくり、さしあたり食料自給率を50%へ引き上げることが急務です。

(この項おわり)(北川俊文が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年8月19日付掲載

安倍首相は、「輸出で競争力をつける」などと言いますが、金額はごくわずか。TPPは、農業生産に打撃を与える方がはるかに大きい。

農業・農村の危機的状況に追い打ちをかけるのが、安倍晋三政権が署名した環太平洋連携協定(TPP)です。TPPによって、農林水産物のうち82%の品目の関税が撤廃され、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖の重要5項目でも29%の品目の関税が撤廃されます。関税削減、特別輸入枠も含めて、「無傷」の農産物はありません。農産物輸入がさらに増え、農業の生産基盤がいっそう弱体化する恐れがあります。

| 総数 | 関税撤廃 | 関税撤廃率(%) | |

| 全品目 | 9,321 | 8,862 | 95.1 |

| うち農林水産物 | 2,594 | 2,135 | 82.3 |

| うち関税撤廃したことがないもの | 901 | 446 | 49.5 |

| うち重要5項目 | 594 | 170 | 28.6 |

| うち重要5項目以外 | 307 | 276 | 89.9 |

| うち関税撤廃したことがあるもの | 1,693 | 1,689 | 99.8 |

世界一の輸入国

安倍政権は、TPPの影響を軽微に描いた試算を公表する一方、農林水産物輸出額1兆円の目標を掲げて、輸出が農業を再生させる“切り札”であるかのような幻想を振りまいています。しかし、そのうち、加工食品が5000億円を占め、農産物は1400億円にすぎません。

現実には、日本は世界一の農産物純輸入国であり、農産物輸入額は、12年の5兆4419億円から15年の6兆5629億円へ、第2次安倍政権発足後の3年間で1兆1210億円も増えました。

米農務省が14年10月にまとめた報告書によると、TPPで参加12力国の農産物貿易が計85億ドル分増えます。しかし、輸出増加額の70%に当たる58億ドル分を日本が一手に輸入することになると予測しています。

すでに世界一の農産物純輸入国であるうえに、TPPによって農産物輸入が増大するなら、安倍政権が掲げる農林水産物輸出額1兆円など“気休め”にもなりません。

安倍政権は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」を掲げ、農林漁業や農山漁村を切り捨てる姿勢をあらわにしています。このような農政を続けていては、農業・農村の崩壊が一気に進み、日本は食料自給の基盤を失った国になりかねません。

「くらしをこわすTPP反対」と集まった人たち=5月11日、国会前

主権守るルール

世界はもはや、金さえ出せばいつでも必要なだけの食料が入手できる時代ではありません。広範な国民の共同の力で、TPPの国会承認を阻止するとともに、各国の経済主権と食料主権を尊重した平等・互恵の投資と貿易の国際的ルールを確立する必要があります。

米国・財界いいなりの農政を終わらせ、農業を国の基幹産業として再生させることが重要です。それには、価格保障と所得補償を組み合わせて、安心して再生産できる農業をつくり、さしあたり食料自給率を50%へ引き上げることが急務です。

(この項おわり)(北川俊文が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年8月19日付掲載

安倍首相は、「輸出で競争力をつける」などと言いますが、金額はごくわずか。TPPは、農業生産に打撃を与える方がはるかに大きい。