三連休最終日、午後から西宮ギター練習会に参加した後、渡辺橋サロン ド プリンシパルでフルートアンサンブル「エスカル」の練習でした。

今津公民館から阪神で梅田に出てバスで移動

彼はやっぱり甲子園で降りました

11月10日に定期演奏会があるので必死ですが、私のバスフルートが鳴りません。

生家跡兵庫県たつの市

を出版し、北原白秋とともに注目されました。

で一年学んだ後、中退して上京。早稲田大学および慶應義塾大学で学びました。

『赤い鳥』創刊号表紙1918年

三木露風旧居跡

赤とんぼ石碑(兵庫県たつの市)

で一部修正します。

今津公民館から阪神で梅田に出てバスで移動

彼はやっぱり甲子園で降りました

11月10日に定期演奏会があるので必死ですが、私のバスフルートが鳴りません。

結局、キーの不具合が見つかってようやく自分の吹き方せいでは無いことが判明しました。

ネジが緩んでキーが浮いてしまう箇所があって、締めても少し吹くとまた緩みます。

榎田先生「ネジを締めてマニュキアか、アロンアルファで止めなさい!」となりました。

それからタッピングでパコパコ音がするということですが、それはタッピングしているせいではなく離した時にキーがどこかにあたって音がするのですが…。

Cのキーが浮いているのでCを出そうとすると思い切り叩かないとキーが締まりません。…やっぱりタッピングしているか😅💦まいったなぁ〜!

終わったら小指が痛いです。

定演のアンコールの楽譜を初めて渡されました榎田先生編曲の「赤とんぼ」

この編曲は販売していなくて終ると回収されるのでここでしか聞けません。

ぜひ定演いらしてください!

「赤とんぼの歌詞の意味知ってるかな?」と榎田先生。

若いメンバーは歌を聞いたこと無いそうです。

「外国の例えばマーラーの「亡き子をしのぶ歌」なんて大げさなんだよ。

日本の「しゃぼん玉」なんかは悲しいんだけれど、亡くなった子どもをしゃぼん玉に託して風、風吹くな、と奥ゆかしいんです。」

「歌詞の意味を考えたら、そう簡単な演奏はできないはず」

「山田耕筰は東京の人だったから赤とんぼの「あ」が上に来るイントネーションであっているんです。」

「誰か歌詞を書いて送ってくれませんかね。」

ということで浅学ですが、調べてみました。

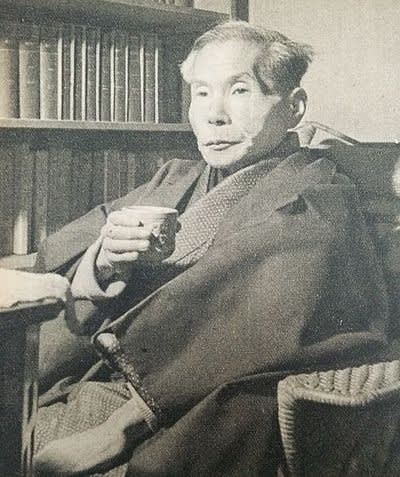

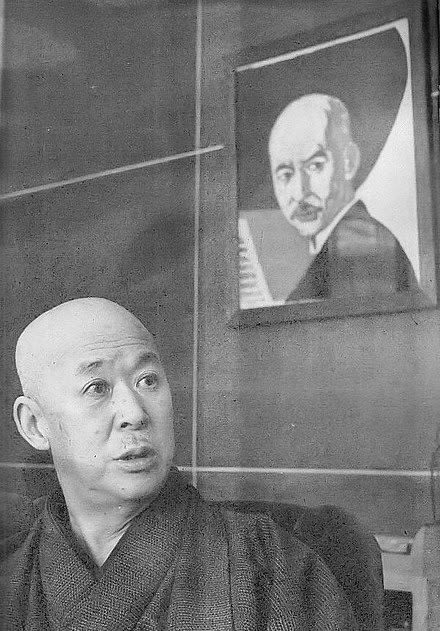

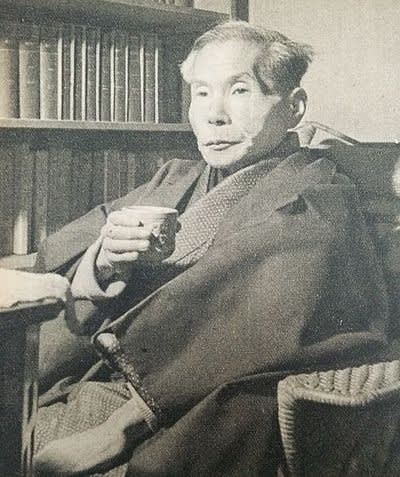

三木 露風(みき ろふう、1889年(明治22年)6月23日 - 1964年(昭和39年)12月29日)兵庫県龍野町生まれ、埼玉県三鷹市没

日本の詩人、童謡作家、歌人、随筆家。本名は三木 操(みき みさお)。

異父弟に映画カメラマンの碧川道夫。国木田独歩の曾祖母が三木家出身。その縁もあり1912年『独歩詩集』を刊行しました。

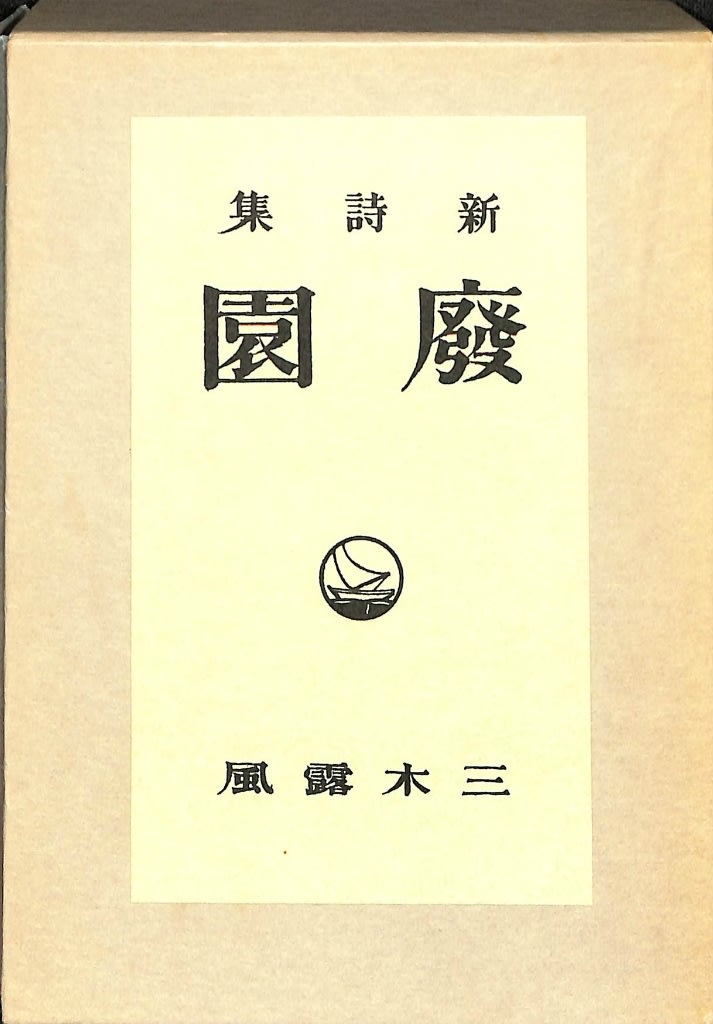

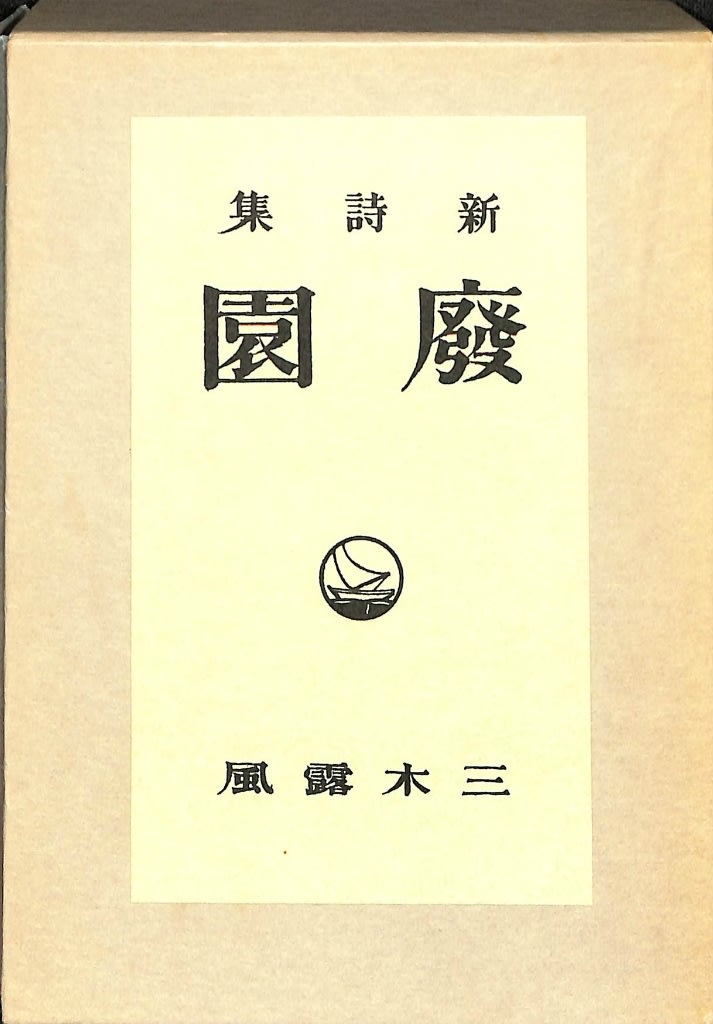

早稲田詩社結成に加わり、『廃園』(1909年)を刊行。ほかに詩集『寂しき曙』(1910年)、『白き手の猟人』(1913年)。

1889年(明治22年)6月23日、兵庫県揖西郡龍野町(現・たつの市)に父・三木節次郎、母・かたの長男として生まれました。

生家跡兵庫県たつの市

5歳の時に両親が離婚し、祖父の元に引き取られて育てられました。

小中学生時代から詩や俳句・短歌を新聞や雑誌に寄稿していました。

1905年(明治38年)に17歳で処女詩集『夏姫』を、1909年(明治42年)には20歳で代表作『廃園』

を出版し、北原白秋とともに注目されました。

龍野中学校(現・兵庫県立龍野高等学校)

で一年学んだ後、中退して上京。早稲田大学および慶應義塾大学で学びました。

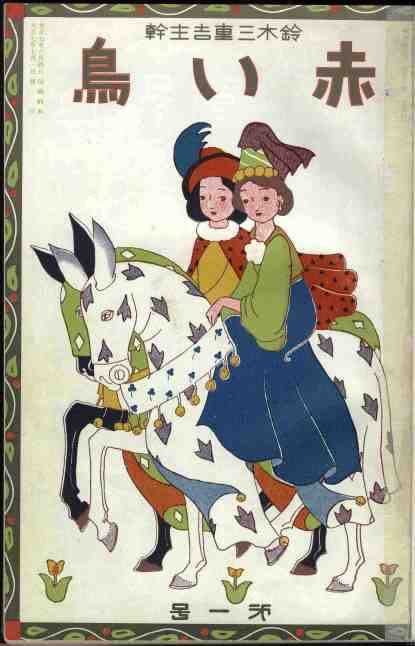

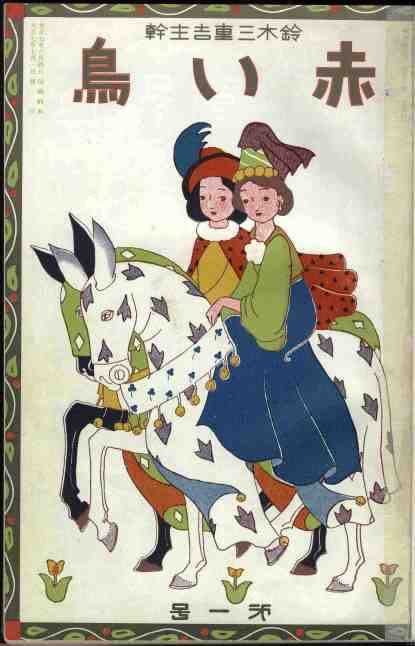

1918年(大正7年)頃から、鈴木三重吉の赤い鳥運動に参加し、童謡の作詞を手掛けます。

『赤い鳥』創刊号表紙1918年

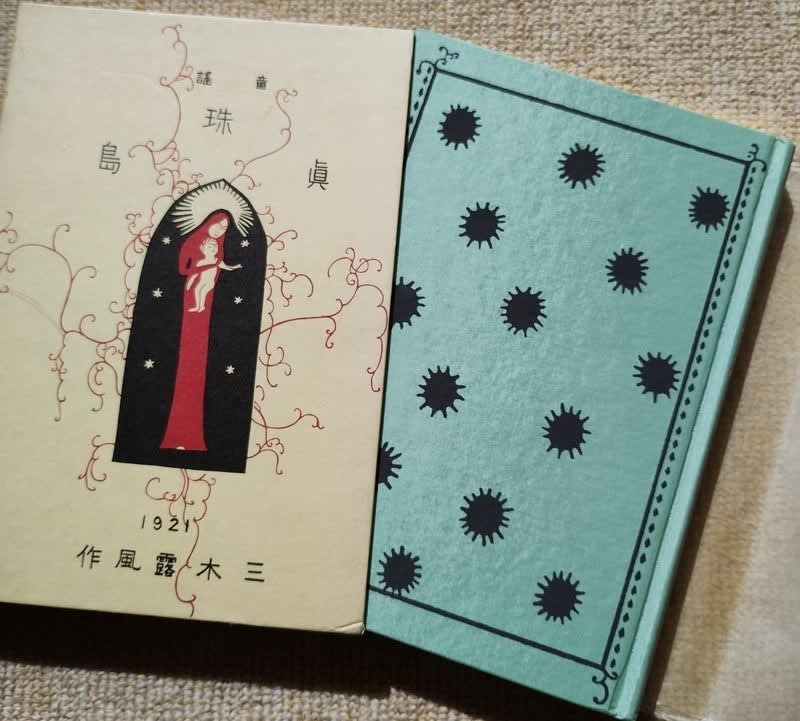

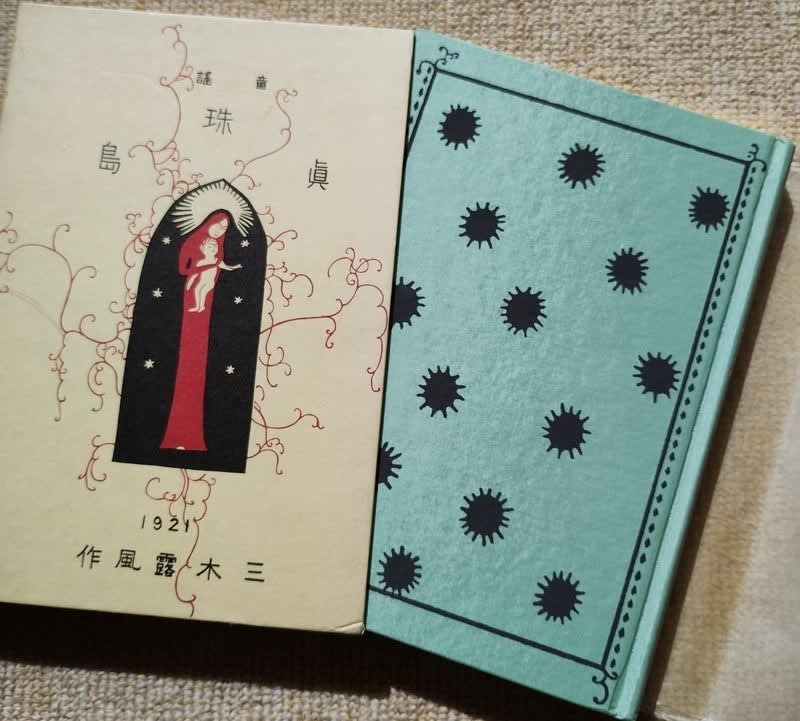

1921年(大正10年)には童謡集『真珠島』を出版しました。本書に収録された童謡「赤とんぼ」は、山田耕筰

(1886-1965年)

によって作曲されました。

によって作曲されました。

1916年(大正5年)から1924年(大正13年)まで、北海道上磯町(現・北斗市)のトラピスト修道院

で文学講師を務めました。

その間の1922年(大正11年)、ここでカトリックの洗礼を受けクリスチャンになりました。

キリスト教の信仰に基づく詩集のほか、『日本カトリック教史』や随筆『修道院生活』などを著し、バチカンからキリスト教聖騎士の称号を授与されました。

1928年(昭和3年)より、東京都三鷹市牟礼に在住。以来1964年(昭和39年)に死去するまでの36年間、この地に居を構えます。

当時の三鷹は、桑畑や雑木林が連なる武蔵野の農村で、牟礼田んぼに霞がかかる田園地帯でした。この地の自然を愛した露風は、出身地である龍野町(現・たつの市)にある龍野城が別名「霞城」

と呼ばれたことから、牟礼に新築した自宅を「遠霞荘」と名付けていました。

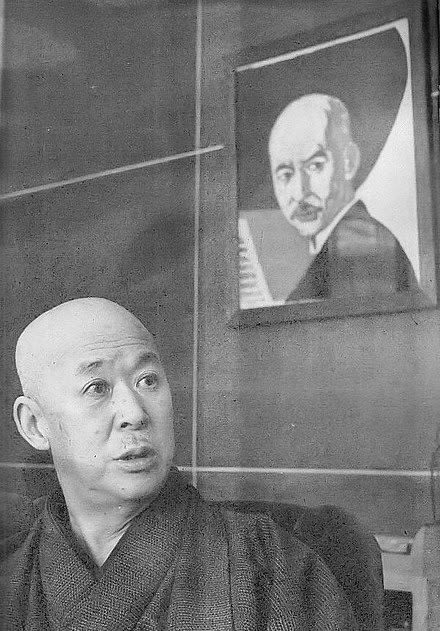

旧居宅は1990年(平成2年)まで現存していましたが、現在は庭の松の木だけが残り、三鷹市により「三木露風旧居跡」として案内板が設置されています。

三木露風旧居跡

1963年(昭和38年)に紫綬褒章受章。

翌1964年(昭和39年)12月21日午前9時15分頃、三鷹市内の下連雀郵便局から出てきたところを、タクシーにはね飛ばされ頭蓋骨骨折で病院に運ばれ意識不明の重体となり、その8日後の12月29日午後3時35分頃に脳内出血により75歳で死去しました。

「赤蜻蛉」は、

赤とんぼ石碑(兵庫県たつの市)

三木露風が故郷の兵庫県揖保郡龍野町(現在のたつの市)で過ごした子供の頃の郷愁から作ったといわれています。

同年8月に雑誌『樫の木』

に最初に発表しました。

その後、12月に童謡集『真珠島』

で一部修正します。

この詩に、1927年(昭和2年)、山田耕筰が曲をつけました。

露風は1920(大正9年)、函館のトラピスト修道院の講師に就任します。

トラピスト修道院の初代院長であるジェラール・プーリエ院長(のちに、帰化が認められ、岡田晋理衛を名乗ります。)

岡田晋理衛(1859-昭和22年)

が、三木露風に講師を依頼しました。

が、三木露風に講師を依頼しました。

同年、三木露風は婦人とともに函館にやってきて、函館トラピスト修道院講師に着任しました。翌1921年(大正10年)に2人は洗礼を受け、

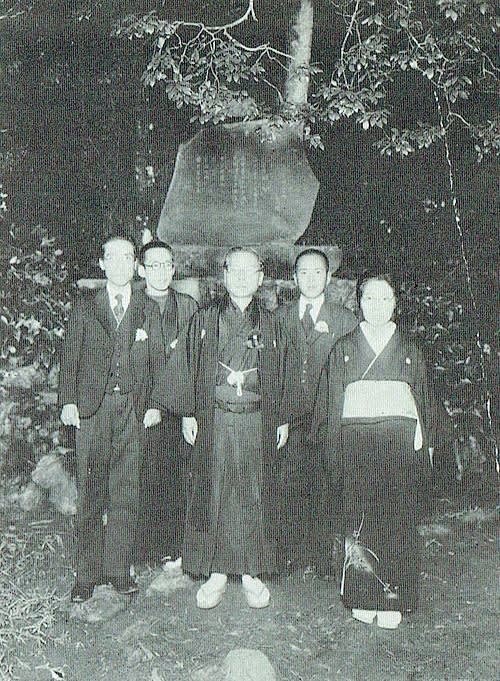

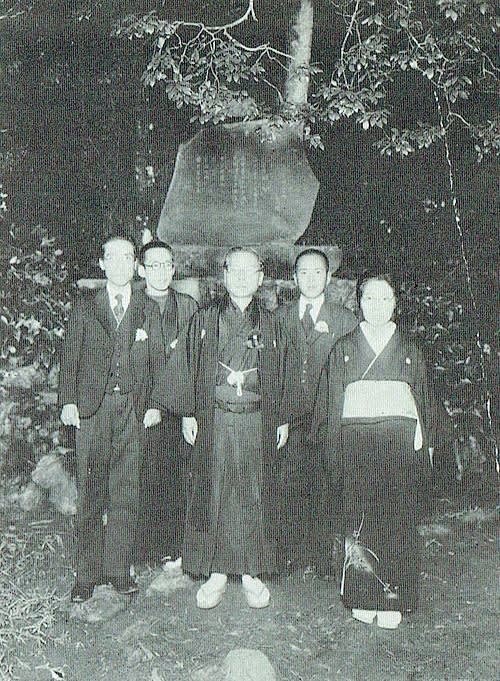

「ふるさとの」詩碑除幕式での撮影

後列大塚徹、八木好美

前列吉川則比古、露風、なか夫人

この年に三木露風は「赤とんぼ」の詞を書いています。

この年に三木露風は「赤とんぼ」の詞を書いています。

1 夕焼け、小焼けの あかとんぼ

負われてみたのは いつの日か。

2 山の畑の 桑の実を

小籠に摘んだは まぼろしか。

3 十五で姐やは 嫁に行き

お里のたよりも 絶えはてた。

4 夕やけ小やけの 赤とんぼ

とまっているよ 竿の先。

三木自身が『赤とんぼの思ひ出(日本童謡全集S12)』に「・・・姐やとあるのは子守娘のことである。私の子守娘が、私を背に負ふて広場で遊んでいた。その時、私が背の上で見たのが赤とんぼである・・・」と書いています。

また、森林(もりりん)株式会社の広報誌に寄稿された 「赤とんぼのこと」 と題した三木露風の随筆に、

「これは私の小さいときのおもいでである。赤とんぼを作ったのは大正10年で、処は、北海道函館付近のトラピスト修道院に於いてであった。或日午後4時頃に、窓の外を見て、ふと眼についたのは、赤とんぼであった。

静かな空気と光の中に、竿の先に、じっととまっているのであった。それが、かなり長い間、飛び去ろうとしない。私は、それを見ていた。

家で頼んだ子守り娘がいた。その娘が、私を負うていた。西の山の上に、夕焼していた。草の広場に、赤とんぼが飛んでいた。それを負われている私は見た。そのことをおぼえている。北海道で、赤とんぼを見て、思いだしたことである。

だいぶん大きくなったので、子守り娘は、里へ帰った。ちらと聞いたのは、嫁に行ったということである。山の畑というのは、私の家の北の方の畑である。」

なので「姐や」は自分の姉ではなく、この家で子守奉公していた女中のことです。

「お里のたより」は、諸説あって女中の故郷からこの家に送られてくる便り、または、故郷に帰った女中からの便りなどの解釈、女中を介して実母から届く便りなどといった説があります。

「十五で姐やは嫁に行き」は姐や自身が15歳になった時にお嫁に行ったという説と露風が15歳になった時に姐やは嫁に行ったという説があります。

姐やは売られたという説は今はあまり取られていません。

しかし、貧しい家の娘は自分の意思で相手を選ぶことなど発想にも無く、嫁とは言っても子を成す道具で、同じように貧しい家の働き手として日々の労働に追われるまま、奴隷のように働き続け、手紙さえ書けなくなったということが「お里のたよりも絶えはてた」という歌詞に暗示されているような気がします。

最後に、「夕焼け小焼け」は、1919年(大正8年)に発表された中村雨紅の詩に使われている他に使用例があまりなく、語調を整えるために使われたもので意味はないということと、(『日本国語大辞典13』(小学館) (p362))

夕やけがだんだん薄れること

『新明解国語辞典』(三省堂) (p1427)の二説ありました。

今年8月31日の東京混声合唱団

田中信昭(1928年1月1日〜2024年9月12日)さん96歳の指揮、最後の演奏会での「赤とんぼ」

。