春分の日は萩原天神近く「いつもの処」「奏し合い会」でした。

江戸時代以来の箏の手ほどき曲と考えられます。

ヴィオラの金重さんが声掛け人。

二胡、リコーダー、ソプラノからグランドバスまで、ギター、フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなど、15人が集まりました。

今回は「日本」がテーマ。

私はギターの鈴木淳一さんと吉松隆のデジタルバードから「鳥の島」と、ギター二重奏をフルートとギターで「朝の歌」「リムセ」「L嬢の肖像」「ベルベットワルツ」を演奏しました。

作曲家はそれぞれ違いますが、「さくら変奏曲」を演奏されたのが、ピアノ、ギター2人、二胡、五重奏。

少し寒の戻った春分の日でしたが、「いつもの処」は、桜舞う春の空気でした。

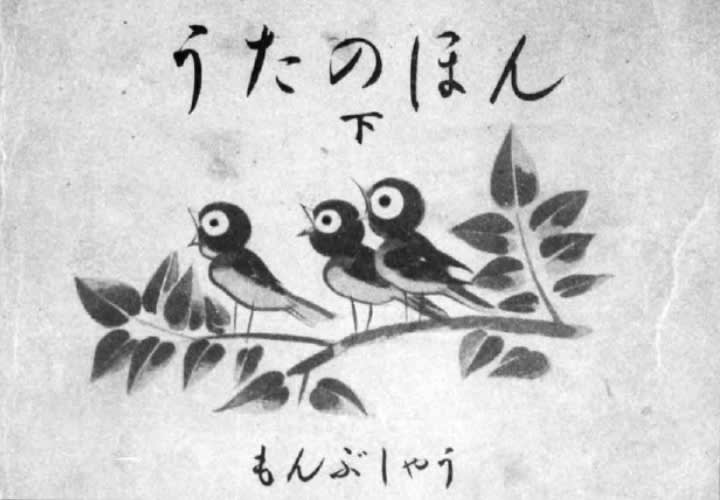

「さくらさくら」が教育現場に登場するのは、1941年(昭和16)に文部省が出版した『うたのほん 下』が最初でした。

第1曲「かをれ」のドとレの旋律から団々と音域を広げて長音階の練習をするなど、西洋音楽の練習曲集のようでした。

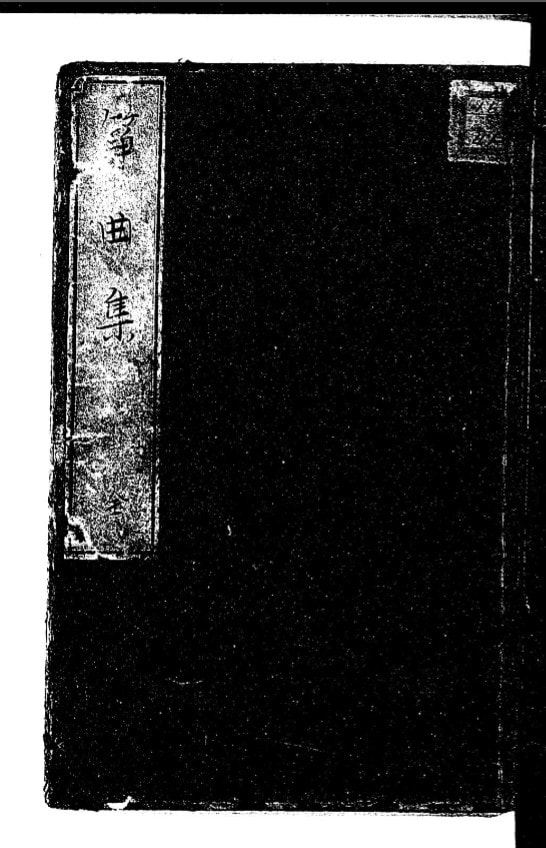

一方、「さくらさくら」が最初に掲載されたのは、音楽取調掛撰『箏曲集』(1888年)です。

これは五線譜による箏曲楽譜集の最初期のもので、全体は手ほどき曲を主体に構成された箏の入門的な曲集でした。

15曲掲載されているうちの4曲が新作、あとは江戸時代以来の既存曲で、「さくらさくら」はその第2曲目として「桜」と題され、掲載されています。

この写真の第1曲目の「姫松」

は江戸時代からある箏の手ほどき曲「岡崎」の替え歌で、原曲の「岡崎女郎衆、岡崎女郎衆、岡崎女郎衆はよい女郎衆」という歌詞では教育上よろしくないということで、「姫松小松……」と改めたものです。

音楽取調掛撰『箏曲集』(1888年)。

「岡崎」が近世邦楽最古の公刊譜『糸竹初心集』(1664年)に収載されているのに対して、「桜」に関する江戸時代の文献は見つかっていません。

かといって新作というわけではなく、『箏曲集』に「旧咲た桜」と記されていることなどから、

江戸時代以来の箏の手ほどき曲と考えられます。

実際、その旋律は平調子という箏曲の最も基本となる調子に箏を調弦すれば、ほとんど隣の弦への移動で弾くことができ、手ほどき曲としては最適です。

現代では、箏曲は楽譜中心に伝承されていますが、江戸時代は口伝で、楽譜は非常に少なく、「咲た桜」のように簡単な手ほどき曲の楽譜がなくても不思議ではありません。作曲者も不明です。

ということで、「さくらさくら」は「日本古謡」というのは実証はできませんがおそらく間違ってはいないと思われます。

一方、歌詞は明治の作です。

さくらさくら 弥生の空は 見渡すかぎり 霞か雲か 匂いぞずる いざやいざや 見にゆかん

━━『箏曲集』(1888年)「桜」歌詞

作詞者は不明ですが、加部厳夫と「庭の千草」の作詞者である里見義が「歌詞の選定」を担当したことが『箏曲集』の緒言に記されています。

ちなみに、「さくらさくら」のもととなった「咲た桜」の歌詞は、

咲いた桜 花見て戻る 吉野は桜 竜田は紅葉 唐崎の松 常盤常盤 深緑

━━「咲た桜」歌詞(年代不詳)

です。

この作詞者も不明です。

箏曲集編纂にあたって、既存曲11曲のうち、9曲の歌詞が替えられています。

原曲の歌詞をそのまま踏襲したのは、山田流箏曲の流祖、山田検校の作である「弓八幡」と、近世箏曲の祖、八橋検校の箏組歌「富貴の曲」だけで、むしろ、この2曲は箏曲の中でも特別な存在だったがゆえに、そのまま掲載されたと考えられます。

「咲た桜」が桜や紅葉の名所などを羅列した歌詞であるのに対して、「桜」の歌詞の方が叙情的でまとまりがあり、旋律としっくり合っています。

歌詞のテーマを桜にしぼったことも、誰もが知る歌となった要因かもしれません。

教材として学校で教えられる以前から、「桜」は愛唱歌として、さらには「桜」を元歌にさまざまに変化しつつ遊び歌として全国的に歌われるようになり、1941年に国定教科書『うたのほん 下』に収載されました。そして、この時に「さくらさくら」と題され、歌詞も再び替えられた。と考えられます。

さくらさくら 野山も里も 見わたす限り かすみか雲か 朝日ににおう さくらさくら 花ざかり

━━『うたのほん 下』(1941年)「さくらさくら」歌詞

そしてその時には「花ざかり」「見に行かん」の2種類の歌詞が存在していました。 参照音楽之友社「ドレミを選んだ日本人」千葉優子

箏曲の「さくら変奏曲」は伝承曲「さくらさくら」を宮城道雄(1894-1956年)

が大正12年(1923年)に8つの変奏曲として編曲したものです。

西洋音楽の変奏形式をヒントに、誰もが知っているお馴染みの「さくらさくら」を様々な技法を用いて変奏した作品です。

宮城道雄「さくら変奏曲」

第一箏宮城道雄 第二箏宮城数江

十七弦宮城喜代子

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます