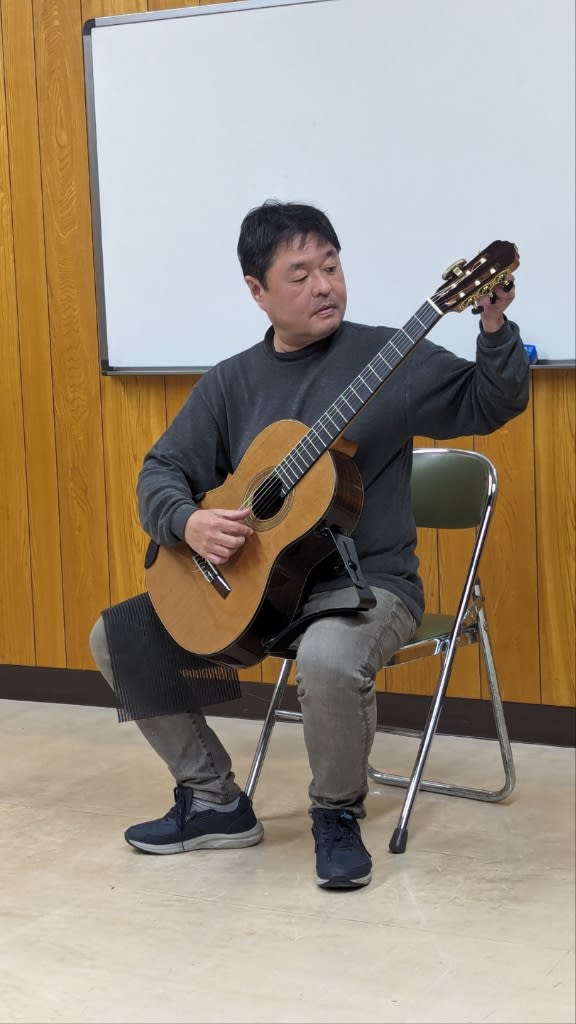

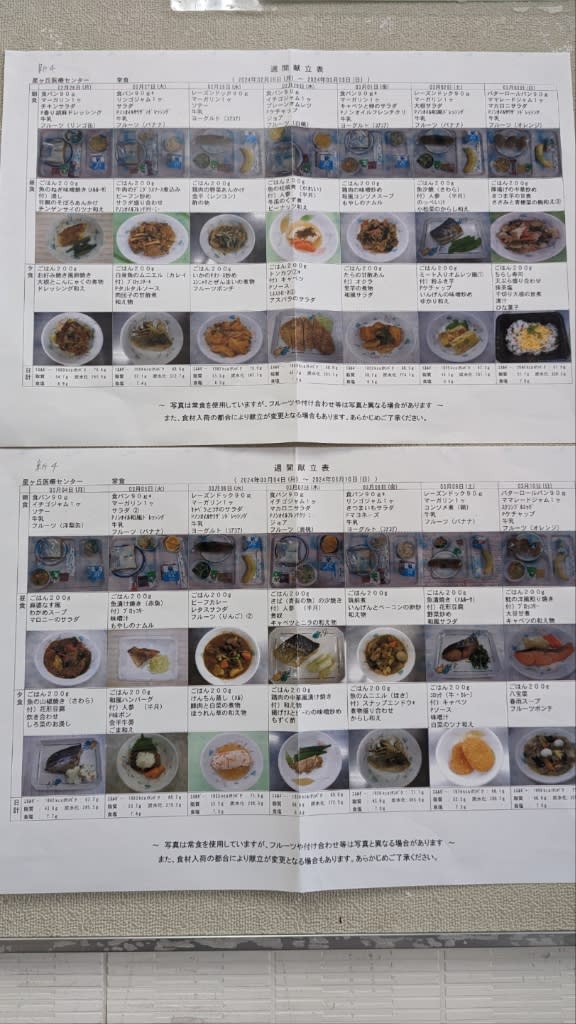

ドルチェ楽器のアカデミー発表会でした。

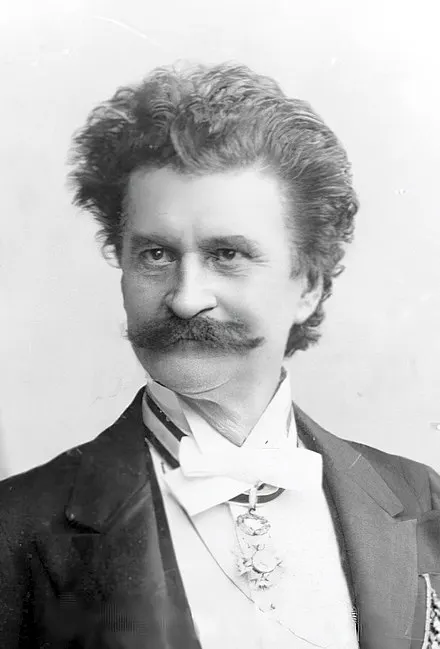

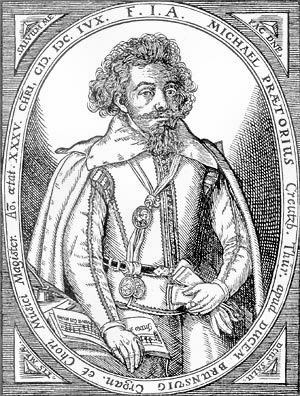

1895年頃のシベリウス

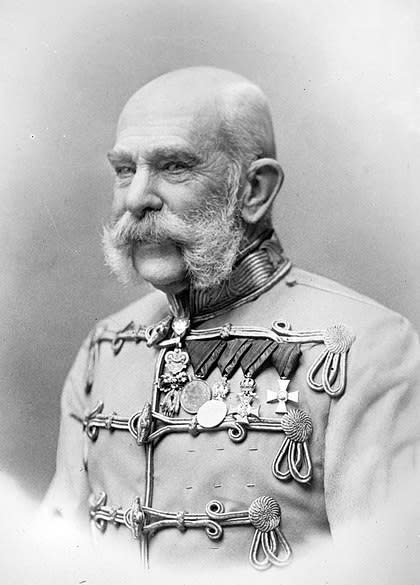

1888年アイノ

による『コースホルム』ほど熱狂的には受け入れられませんでした。

1年ぶりの発表会は、お久しぶりの仲間とも会える機会です。

何人か「こんにちは」と声を掛け合いました。しかし、私だけ日程が取れず当日合わせ1時間だったので、他の人の演奏をまったく聞けませんでした。

残念。

私はよいピアニストに恵まれて気持ちよくブリジアルディの「ローエングリン幻想曲」を演奏させて頂きました。

終わったら神戸エスカルのメンバーが、差し入れを持ってきてくれました。

「どうして?!」訳け合って誰にも言ってないのに。

「Fさんに聞いたから。」

Fさんもメンバーでした。ニコニコ笑ってFさんもいました。

ありがとうございます。

感謝です。

ジャン シベリウス(1865-1957年)

フィンランド大公国ハメ州ハメーンリンナ生まれ、フィンランドウーシマー州ヤルヴェンパー没

1895年頃のシベリウス

1865年12月8日にヘルシンキの北方約100kmのハメーンリンナに生まれます。父クリスチャンは医師でしたが、シベリウス2歳の時に他界。姉リンダ、弟クリスチャンはそれぞれピアノ、チェロの演奏をしました。

1875年、最初の作曲。ヴァイオリンとチェロのための『水滴』。

1885年、ヘルシンキ音楽院

ヘルシンキ音楽院(現シベリウス音楽院)

で作曲などを学び始めます。

1889年、ベルリンに留学。留学中にリヒャルト・シュトラウスの『ドン・ファン』の初演、ハンス・フォン・ビューローの演奏などに直接触れます。

さらに、ウィーン音楽院においてカール・ゴルトマルクに師事しました。

1891年に『クレルヴォ交響曲』作品7を手がけます。翌年春に初演。これは管弦楽に独唱・男声合唱の加わる大規模な曲です。初演は好評をもって受け入れられましたが、その後は抜粋で3度演奏されるにとどまり、作曲者の生前に全曲が演奏されることはありませんでした。

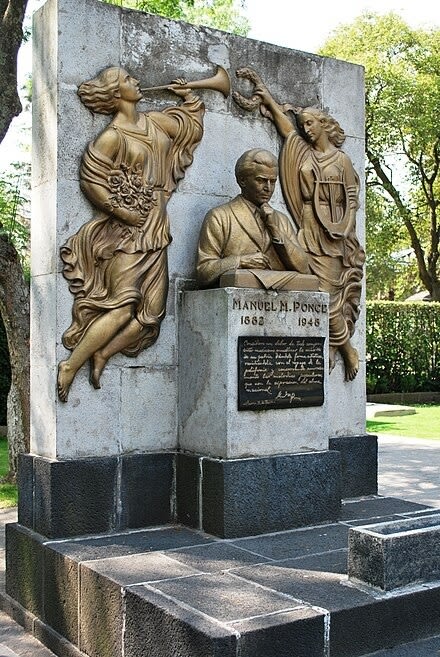

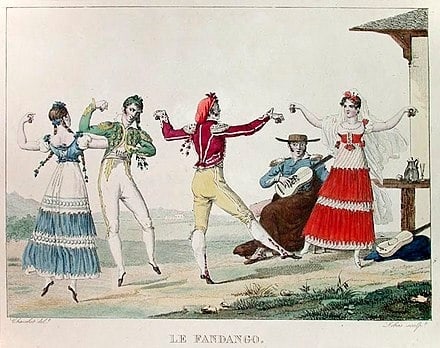

1892年にアイノ・ヤルネフェルトと結婚。

1888年アイノ

「オーケストラのための即興曲ニ長調」として作曲された曲は

1894 年 7 月 21 日、大衆教育協会 (Kansanvalistusseura )

1874年創設されたフィンランド最古の大人に対する教育団体

が主催したヴァーサの野外フェスティバルで初演されました。

が主催したヴァーサの野外フェスティバルで初演されました。

短く、抒情的で、繊細に楽譜が書かれたシベリウスの作品は野外コンサートには不向きで、聴衆はプログラムに含まれていた別の作品、アルマス・ヤルネフェルト(シベリウスの義理の弟で友人)(1869-1958年)

による『コースホルム』ほど熱狂的には受け入れられませんでした。

そのためすぐに、シベリウスは改訂のために「即興曲」を取り下げました。

1895年、彼はそれをヘ長調に改作し、その(未発表の)バージョンに「春の悲しみ」という副題を付けて、作品を「春の歌 Spring Song (Vårsång )」と改題しました。

この版は未出版のままとなりました。その後、1902年の出版前の改訂で最終版としています。

楽曲はシベリウス作品には珍しい楽観性を有しています。

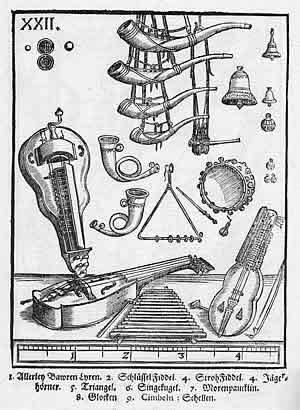

曲の終わりにベル(グロッケン)が目立った使われ方をすることが知られています。

テンポ記号は、Tempo moderato e sostenuto 。

アイノとの結婚生活がシベリウスに心の安定をもたらしていたのだろうと思います。