今夜は夫に娘の世話をお願いして、手捏ねパン教室ヘ行かせてもらいました

今日はベリーチーズクリームを作ることに。ハムマヨコーン・フォカッチャ・

ベリーチーズクリームの3種類から選ベたのですが、色々なアレンジが効くので、

自宅でのリピート率が高いというベリーチーズクリームに決定

ボウルに強力粉・ドライイースト・溶き卵黄・砂糖を入れます。いつもと同じく

強力粉は全体の半量、ドライイーストと砂糖はお隣同士に、溶き卵はイーストに

触れないよう強力粉で壁を作って入れます。

40度くらいに温めておいたぬるま湯をドライイーストめがけてー気に流し入れ、

イーストがダマにならないよう木ベラでしっかり粘りがでるまで練り混ぜます。

別のボウルに残りの強力粉・バター・塩を入れておき、これを先ほどのボウルに

一度に入れます。木ベラでさっくり混ぜたら捏ね台の上に出します。

手のひらを使い生地を押し伸ばすようにしてしっかり捏ねます。今回は副材料の

バターや卵黄などがたくさんあるので、ベッタリ捏ね台につくようなまとまりの

悪い生地ですが、根気よくジェラートのようになるまで捏ねていきます。

しっかり捏ねてキメが細かく柔らかくなったら、スケッパーなどでひとまとめに

してから、軽くX字型に転がすようにして捏ねていきます。ひとまとめにした時に

べたべたと手に付く感じがしたら、おにぎりを握るように何度か生地を握って、

生地を落ち着かせてあげるのがポイントです

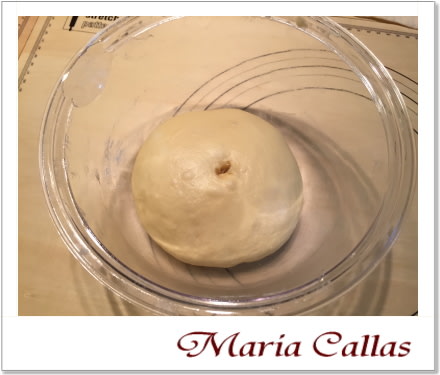

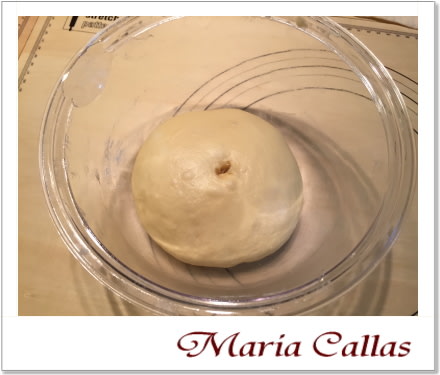

捏ねあがった生地を丸めてとじ目を下にしてボウルに入れ、ラップを被せたら、

40度で30分ほどー次発酵させます。

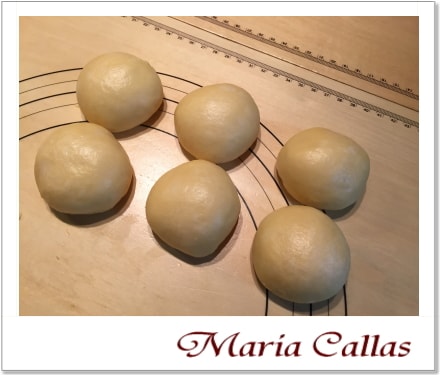

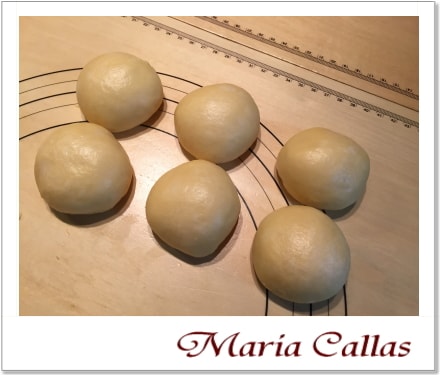

発酵した生地はガス抜きをして6分割にしてそれぞれもうー度丸めなおして、濡れ

ふきんをかけて10分のベンチタイム。

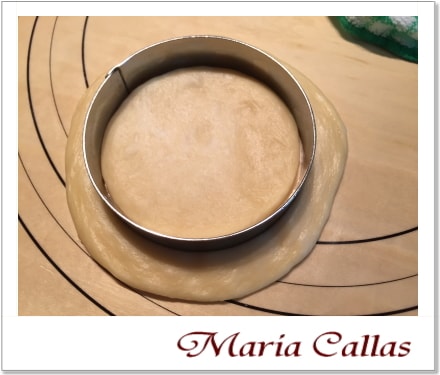

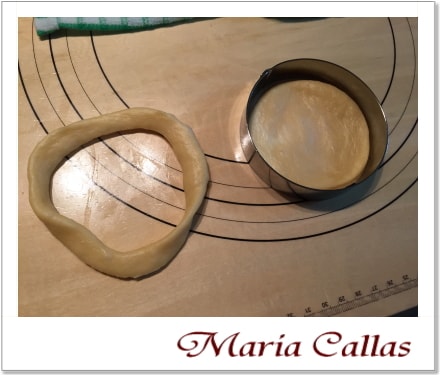

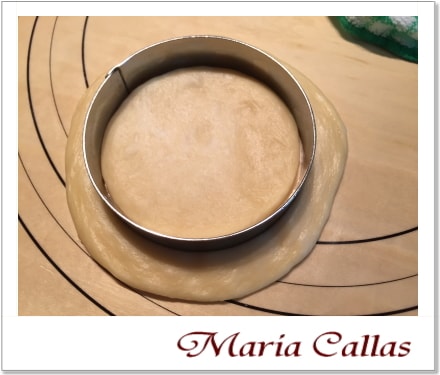

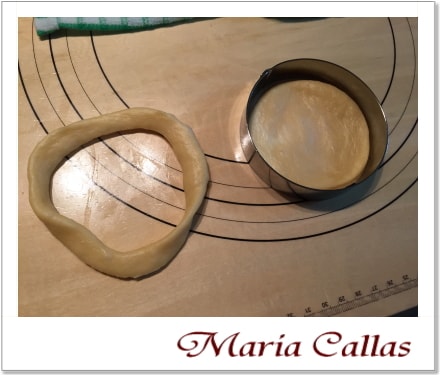

とじ目を下にして生地を手で10cmほどの円形に伸ばしたら、8cmのセルクル型を

使って中央の生地をくり抜き、生地を8cmの円と10cmの輪に分けます。

8cmの円をオーブンシートに載せて手で少し伸ばし10cmの輪の内側に手を入れて

伸ばしつつ、八の字に交差させて2重の輪を作り、8cmの円の上に乗せます。

これで器のような形になるので、中に常温のクリームチーズ・砂糖・レモン汁を

合わせたものを入れて、中央を少しくぼませてブルーベリージャムを乗せたら、

ラップと濡れふきんをそっとかけて20分ほど二次発酵。

二次発酵後に回りに卵白を塗り、砂糖をまぶしたらオーブンへ。190度に予熱した

オーブンで13分焼いて完成です

今回はクリームチーズ×ブルーベリージャムという組み合わせで作りましたが、

タルトのように使える生地なので中身は何でも良いそうで、意外とおかずパンに

して食べる方が多いのだとか

ホワイトソース×ベーコンとコーン、ミートソース、カレーやシチューなどと、

冷えた状態である程度固まるものであればお夕飯の余りものが活躍します

何も入れない状態で焼いておいて、冷めてから、カスタードクリーム×フルーツ、

生クリーム×チョコレートなども美味しいのだそうですよ

色々なバリエーシヨンで作ることができるのでとても活躍しそうなレシピです

今日はベリーチーズクリームを作ることに。ハムマヨコーン・フォカッチャ・

ベリーチーズクリームの3種類から選ベたのですが、色々なアレンジが効くので、

自宅でのリピート率が高いというベリーチーズクリームに決定

ボウルに強力粉・ドライイースト・溶き卵黄・砂糖を入れます。いつもと同じく

強力粉は全体の半量、ドライイーストと砂糖はお隣同士に、溶き卵はイーストに

触れないよう強力粉で壁を作って入れます。

40度くらいに温めておいたぬるま湯をドライイーストめがけてー気に流し入れ、

イーストがダマにならないよう木ベラでしっかり粘りがでるまで練り混ぜます。

別のボウルに残りの強力粉・バター・塩を入れておき、これを先ほどのボウルに

一度に入れます。木ベラでさっくり混ぜたら捏ね台の上に出します。

手のひらを使い生地を押し伸ばすようにしてしっかり捏ねます。今回は副材料の

バターや卵黄などがたくさんあるので、ベッタリ捏ね台につくようなまとまりの

悪い生地ですが、根気よくジェラートのようになるまで捏ねていきます。

しっかり捏ねてキメが細かく柔らかくなったら、スケッパーなどでひとまとめに

してから、軽くX字型に転がすようにして捏ねていきます。ひとまとめにした時に

べたべたと手に付く感じがしたら、おにぎりを握るように何度か生地を握って、

生地を落ち着かせてあげるのがポイントです

捏ねあがった生地を丸めてとじ目を下にしてボウルに入れ、ラップを被せたら、

40度で30分ほどー次発酵させます。

発酵した生地はガス抜きをして6分割にしてそれぞれもうー度丸めなおして、濡れ

ふきんをかけて10分のベンチタイム。

とじ目を下にして生地を手で10cmほどの円形に伸ばしたら、8cmのセルクル型を

使って中央の生地をくり抜き、生地を8cmの円と10cmの輪に分けます。

8cmの円をオーブンシートに載せて手で少し伸ばし10cmの輪の内側に手を入れて

伸ばしつつ、八の字に交差させて2重の輪を作り、8cmの円の上に乗せます。

これで器のような形になるので、中に常温のクリームチーズ・砂糖・レモン汁を

合わせたものを入れて、中央を少しくぼませてブルーベリージャムを乗せたら、

ラップと濡れふきんをそっとかけて20分ほど二次発酵。

二次発酵後に回りに卵白を塗り、砂糖をまぶしたらオーブンへ。190度に予熱した

オーブンで13分焼いて完成です

今回はクリームチーズ×ブルーベリージャムという組み合わせで作りましたが、

タルトのように使える生地なので中身は何でも良いそうで、意外とおかずパンに

して食べる方が多いのだとか

ホワイトソース×ベーコンとコーン、ミートソース、カレーやシチューなどと、

冷えた状態である程度固まるものであればお夕飯の余りものが活躍します

何も入れない状態で焼いておいて、冷めてから、カスタードクリーム×フルーツ、

生クリーム×チョコレートなども美味しいのだそうですよ

色々なバリエーシヨンで作ることができるのでとても活躍しそうなレシピです

を用意しました

を用意しました

が描かれた染め名古屋帯。

が描かれた染め名古屋帯。

が

が