米軍がアフガニスタンを撤退しました。私のブログのテーマではありませんが、少し考えを記します。

毎日新聞の藤原辰史記者の”時論フォーラム=「物語」に乗るな” の紹介

以下は、上記記事

「米軍の撤退を失敗」、「今後のアフガン国民の人権が心配」と言う内容が、マスメディアの論調の多くです。その

中で上記・毎日新聞の藤原辰史記者の”時論フォーラム=「物語」に乗るな”が秀逸、共感しました。また、保守である

宮家邦彦さんが25日の BSフジ「「プライムニュース」で述べていた見解も味わい深いものでした。「長い歴史を持

つアフガニスタンは欧米とは違った歴史・社会でした。今日の欧米の”考え”を当てはめてはいけない。それらが浸

透するには長い時間が必要です。」と言うようなことを述べていました。

私は、アフガニスタンの歴史や社会についてほとんど知りませんが、紀元前から文明が栄え、以降様々な文明・

国家が生まれました。19世紀前半、イギリスがアフガニスタンに進出し、戦争を仕掛けたことが一番の元凶で、以

後、ソ連のアフガニスタン侵略、アメリカのアフガニスタンへの介入など様々な国々の思惑で被害をこうむりま

した。彼らに共通するのは、独自な文明を創造し長い歴史を持つこの国と人々への尊敬の念がないことです。「アジ

アやアフリカは遅れていて、尊重すべき文化や歴史などない」という恐るべき傲慢と偏見です。「自分たちの優れ

た文化」を「教えてやる」というのです。

私は、今、中村哲さんを思い起しています。かつて、国会で「自衛隊を派遣すべきではない」と発言した彼を政府・

自民党は、「非現実的」と嘲笑し馬鹿にしましたが、「水と緑を」と訴えた彼の考えの方が正しかったことが証明さ

れています。日本や各国が彼の思想と事業を理解し、支援していたら、アフガニスタンはきっと違った道を歩み、

私たちはきっと彼らから感謝と尊敬を受けているに違いありません。

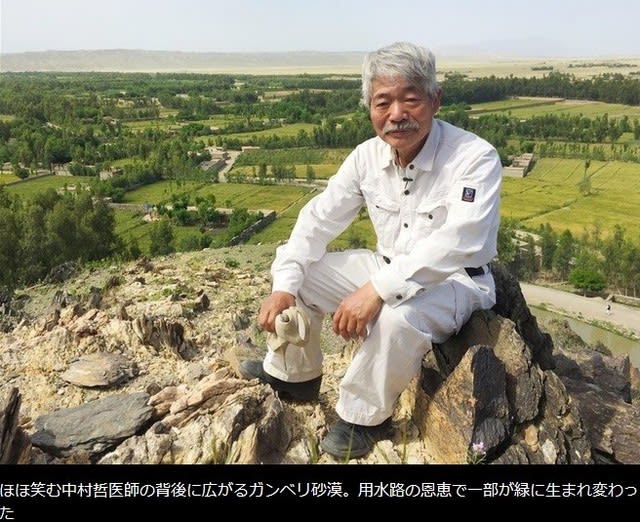

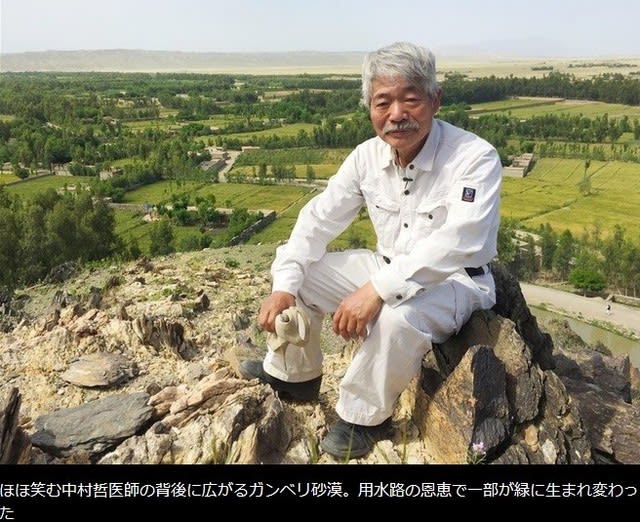

次の写真は、砂漠を農地に変えた中村さんとその風景 西日本新聞より引用

アメリカの今回の撤回は「失敗だった」と言われますが、ベトナムのような「悲惨でみじめ」な撤退ではありませ

ん。タリバンも禁欲的・自制的で軍事的攻略をしませんでした。国際社会は今こそ「中村哲の精神と思い」を受け継

ぎ、支援していく」ことが問われ、大切だと私は思っています。{写真と新聞記事は毎日新聞からの引用です。}

【終わり】

毎日新聞の藤原辰史記者の”時論フォーラム=「物語」に乗るな” の紹介

以下は、上記記事

アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンが復権した。国外に逃れようと首都カブールの空港に集まり、米軍機にしがみつく人々の姿が放送され衝撃が走った。国内外で危険視されているタリバンはなぜ、再び権力を握ったのか。藤原辰史氏は日本を含めた外国の責任を追及する。田中研之輔氏は、世界的に認識が広まってきたダイバーシティー(多様性)の真の意味について考察、山本章子氏は戦争体験者が減っていく中、継承のために何が必要かを論じた。

◆タリバンのアフガン制圧

大国の「物語」に乗るな 藤原辰史氏

タリバンがアフガニスタン(以下、アフガン)をほぼ制圧する前後から、一つの報道の型がメディアで繰り返されている――。タリバンはアフガンの女性の権利を奪い、従わない人びとを処刑するテロリストだ。欧米諸国は20年間多大な犠牲を払って民主主義を普及させたが、読みが外れ、タリバンが息を吹き返してしまった。

一昨年、アフガンで武装集団に銃撃を受けて亡くなった中村哲医師の「医者、用水路を拓(ひら)く」を読むと、この語り口があまりにも単純に響く。周知の通り、中村医師はパキスタンのペシャワルを拠点に病院を設立し、ハンセン病をはじめ、現地の人びとの病を治療した。2000年にアフガンで飢餓が発生すると、故郷福岡の近世の治水技術を参考にしつつ、みずから重機を操り水路を開いて旱魃(かんばつ)で失われた農地を回復した。現地の人びとの厚い信頼を得ていた人である。

その事業を踏みにじったのが日米の国家だった。当時のブッシュ大統領が米同時テロへの報復のため、首謀者をかくまっているとしたタリバンが支配するアフガンに戦争を仕掛けた。当時の小泉純一郎首相はブッシュ氏の元に駆けつけ賛意を示し、自衛隊派遣にこぎつけた。中村医師は、それまでは「日の丸」は身を守ってくれたのに、と批判する。米国に原爆を落とされ平和憲法を持つ国の人だから、現地で信頼してくれたのだと。

「国益」の落とし子

中村医師は、国会の参考人招致で戦争に前のめりな自公政権を狂気の沙汰だと批判し、自衛隊派遣は「百害あって一利なし」と断じた。その彼に当時の与党議員たちが嘲笑や罵声を投げかけたと、著書に記されている。

また、中村医師は自分の考えはタリバンとは一線を画している、と述べつつ、現地でアフガンの人びとと共に暮らし、用水路を掘る中で刻まれた感覚からすれば、タリバンは一枚岩ではないと述べている。タリバンの構成員は、ソ連のアフガン侵攻時に難民となった孤児出身が多い。米国とパキスタンはトルクメニスタンからの石油のパイプライン沿いの治安維持にタリバンを利用して、その後敵対した。用水路の工事を手伝うタリバンもいたという。米国の戦争後に過激化し、度重なる「誤爆」で家族を失った人間がタリバンに加わったり、賛同したりするようになった。タリバンの残虐は大国の「国益」追求の落とし子とも言えるのである。

04年には中村医師はすでに現在の始末を予言していた。「米軍撤退が決して遠くはないと感じた」「もともと反米感情が強いのに、空爆や誤爆で死亡した肉親がどのような挙に出るか、この復讐(ふくしゅう)社会では分かり切っている」

05年5月9日に起こったジャララバード大学の学生たちの暴動も、発端はキューバのグアンタナモ収容所で米兵がコーランを破ってトイレに捨てたという報道であった。

また、欧米の軍はタリバンと他の人との区別をせぬまま誤爆を繰り返したり、テロリスト捜索のために家の女性に礼儀を尽くすことなく家宅捜索を強行したりした。

もちろん、過激化したタリバンの仏像の破壊、女性の人権の剥奪やジャーナリストの処刑などの行為は痛ましく、許しがたい。だが、そんなタリバンの復活と人びとの支持を許したのも、欧米諸国の大国意識と傲慢さではなかったのか。

そして、あのとき米軍支持の旗幟(きし)を鮮明にしたはずの日本では、今、人ごとのような空気が漂う。コロナ禍で遠い国のことに構っていられない、とでもいうように。だが、中村医師の足跡を学んできた私は、それらはどこかでつながっていることだと感じてならない。

アフガンの戦争参加の理由として平然と「国益」、つまり石油や天然ガスなどの経済的利益の確保だというようになったのもこの頃だ。「テロリスト」と「正義」の野蛮な二分法が国会から人気アニメまで貫徹し、日本の思考様式が複雑な状況に耐えられなくなったのも、そして、国会での議論で首相が答弁をごまかすようになったのも、ちょうどこの頃である。小泉首相は、アフガンに続いて、「大量破壊兵器」の隠匿という理由でイラクに戦争を仕掛けた米国を支持したが、その兵器が存在しなかったことを国会で問われ、まともに答弁ができなかった。ちなみに、イラクで日本の若者3人が人質になったとき「自己責任だ」と言ったのも彼である。

無能と強権の結合

つまり、政府が国民の生命を守るのではなく、生命を脅かしたり、政府ではなく個人の責任だという態度を示したり、大事な時に限って首相の答弁が意味不明になったりする、無能と強権が結びつく奇妙な時代が始まった一つの画期は、アフガン戦争ではなかっただろうか。

アフガンは英米露の大国主義に絶えずさらされていた。1838年の英国のアフガンへの第1次侵攻から183年、1979年のソ連の侵攻から42年、どちらも大国側の敗北に終わっている。急峻(きゅうしゅん)な山脈の地形を生かしたゲリラ戦に大国は何度もはね返された。もう十分に大国の傲慢がもたらす悲劇を繰り返してきた私たちは、大国に演出された聞き心地のよい物語だけを消費することをやめ、歴史を学び、事件の背景を一つ一つ考えることが求められている。

■人物略歴

藤原辰史(ふじはら・たつし)氏

京都大准教授。同大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中退。博士(人間・環境学)。著書に「分解の哲学」「ナチスのキッチン」など。1976年生まれ。

------------------------------------------------------------

以下は私が今思っていることです。◆タリバンのアフガン制圧

大国の「物語」に乗るな 藤原辰史氏

タリバンがアフガニスタン(以下、アフガン)をほぼ制圧する前後から、一つの報道の型がメディアで繰り返されている――。タリバンはアフガンの女性の権利を奪い、従わない人びとを処刑するテロリストだ。欧米諸国は20年間多大な犠牲を払って民主主義を普及させたが、読みが外れ、タリバンが息を吹き返してしまった。

一昨年、アフガンで武装集団に銃撃を受けて亡くなった中村哲医師の「医者、用水路を拓(ひら)く」を読むと、この語り口があまりにも単純に響く。周知の通り、中村医師はパキスタンのペシャワルを拠点に病院を設立し、ハンセン病をはじめ、現地の人びとの病を治療した。2000年にアフガンで飢餓が発生すると、故郷福岡の近世の治水技術を参考にしつつ、みずから重機を操り水路を開いて旱魃(かんばつ)で失われた農地を回復した。現地の人びとの厚い信頼を得ていた人である。

その事業を踏みにじったのが日米の国家だった。当時のブッシュ大統領が米同時テロへの報復のため、首謀者をかくまっているとしたタリバンが支配するアフガンに戦争を仕掛けた。当時の小泉純一郎首相はブッシュ氏の元に駆けつけ賛意を示し、自衛隊派遣にこぎつけた。中村医師は、それまでは「日の丸」は身を守ってくれたのに、と批判する。米国に原爆を落とされ平和憲法を持つ国の人だから、現地で信頼してくれたのだと。

「国益」の落とし子

中村医師は、国会の参考人招致で戦争に前のめりな自公政権を狂気の沙汰だと批判し、自衛隊派遣は「百害あって一利なし」と断じた。その彼に当時の与党議員たちが嘲笑や罵声を投げかけたと、著書に記されている。

また、中村医師は自分の考えはタリバンとは一線を画している、と述べつつ、現地でアフガンの人びとと共に暮らし、用水路を掘る中で刻まれた感覚からすれば、タリバンは一枚岩ではないと述べている。タリバンの構成員は、ソ連のアフガン侵攻時に難民となった孤児出身が多い。米国とパキスタンはトルクメニスタンからの石油のパイプライン沿いの治安維持にタリバンを利用して、その後敵対した。用水路の工事を手伝うタリバンもいたという。米国の戦争後に過激化し、度重なる「誤爆」で家族を失った人間がタリバンに加わったり、賛同したりするようになった。タリバンの残虐は大国の「国益」追求の落とし子とも言えるのである。

04年には中村医師はすでに現在の始末を予言していた。「米軍撤退が決して遠くはないと感じた」「もともと反米感情が強いのに、空爆や誤爆で死亡した肉親がどのような挙に出るか、この復讐(ふくしゅう)社会では分かり切っている」

05年5月9日に起こったジャララバード大学の学生たちの暴動も、発端はキューバのグアンタナモ収容所で米兵がコーランを破ってトイレに捨てたという報道であった。

また、欧米の軍はタリバンと他の人との区別をせぬまま誤爆を繰り返したり、テロリスト捜索のために家の女性に礼儀を尽くすことなく家宅捜索を強行したりした。

もちろん、過激化したタリバンの仏像の破壊、女性の人権の剥奪やジャーナリストの処刑などの行為は痛ましく、許しがたい。だが、そんなタリバンの復活と人びとの支持を許したのも、欧米諸国の大国意識と傲慢さではなかったのか。

そして、あのとき米軍支持の旗幟(きし)を鮮明にしたはずの日本では、今、人ごとのような空気が漂う。コロナ禍で遠い国のことに構っていられない、とでもいうように。だが、中村医師の足跡を学んできた私は、それらはどこかでつながっていることだと感じてならない。

アフガンの戦争参加の理由として平然と「国益」、つまり石油や天然ガスなどの経済的利益の確保だというようになったのもこの頃だ。「テロリスト」と「正義」の野蛮な二分法が国会から人気アニメまで貫徹し、日本の思考様式が複雑な状況に耐えられなくなったのも、そして、国会での議論で首相が答弁をごまかすようになったのも、ちょうどこの頃である。小泉首相は、アフガンに続いて、「大量破壊兵器」の隠匿という理由でイラクに戦争を仕掛けた米国を支持したが、その兵器が存在しなかったことを国会で問われ、まともに答弁ができなかった。ちなみに、イラクで日本の若者3人が人質になったとき「自己責任だ」と言ったのも彼である。

無能と強権の結合

つまり、政府が国民の生命を守るのではなく、生命を脅かしたり、政府ではなく個人の責任だという態度を示したり、大事な時に限って首相の答弁が意味不明になったりする、無能と強権が結びつく奇妙な時代が始まった一つの画期は、アフガン戦争ではなかっただろうか。

アフガンは英米露の大国主義に絶えずさらされていた。1838年の英国のアフガンへの第1次侵攻から183年、1979年のソ連の侵攻から42年、どちらも大国側の敗北に終わっている。急峻(きゅうしゅん)な山脈の地形を生かしたゲリラ戦に大国は何度もはね返された。もう十分に大国の傲慢がもたらす悲劇を繰り返してきた私たちは、大国に演出された聞き心地のよい物語だけを消費することをやめ、歴史を学び、事件の背景を一つ一つ考えることが求められている。

■人物略歴

藤原辰史(ふじはら・たつし)氏

京都大准教授。同大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中退。博士(人間・環境学)。著書に「分解の哲学」「ナチスのキッチン」など。1976年生まれ。

------------------------------------------------------------

「米軍の撤退を失敗」、「今後のアフガン国民の人権が心配」と言う内容が、マスメディアの論調の多くです。その

中で上記・毎日新聞の藤原辰史記者の”時論フォーラム=「物語」に乗るな”が秀逸、共感しました。また、保守である

宮家邦彦さんが25日の BSフジ「「プライムニュース」で述べていた見解も味わい深いものでした。「長い歴史を持

つアフガニスタンは欧米とは違った歴史・社会でした。今日の欧米の”考え”を当てはめてはいけない。それらが浸

透するには長い時間が必要です。」と言うようなことを述べていました。

私は、アフガニスタンの歴史や社会についてほとんど知りませんが、紀元前から文明が栄え、以降様々な文明・

国家が生まれました。19世紀前半、イギリスがアフガニスタンに進出し、戦争を仕掛けたことが一番の元凶で、以

後、ソ連のアフガニスタン侵略、アメリカのアフガニスタンへの介入など様々な国々の思惑で被害をこうむりま

した。彼らに共通するのは、独自な文明を創造し長い歴史を持つこの国と人々への尊敬の念がないことです。「アジ

アやアフリカは遅れていて、尊重すべき文化や歴史などない」という恐るべき傲慢と偏見です。「自分たちの優れ

た文化」を「教えてやる」というのです。

私は、今、中村哲さんを思い起しています。かつて、国会で「自衛隊を派遣すべきではない」と発言した彼を政府・

自民党は、「非現実的」と嘲笑し馬鹿にしましたが、「水と緑を」と訴えた彼の考えの方が正しかったことが証明さ

れています。日本や各国が彼の思想と事業を理解し、支援していたら、アフガニスタンはきっと違った道を歩み、

私たちはきっと彼らから感謝と尊敬を受けているに違いありません。

次の写真は、砂漠を農地に変えた中村さんとその風景 西日本新聞より引用

アメリカの今回の撤回は「失敗だった」と言われますが、ベトナムのような「悲惨でみじめ」な撤退ではありませ

ん。タリバンも禁欲的・自制的で軍事的攻略をしませんでした。国際社会は今こそ「中村哲の精神と思い」を受け継

ぎ、支援していく」ことが問われ、大切だと私は思っています。{写真と新聞記事は毎日新聞からの引用です。}

【終わり】