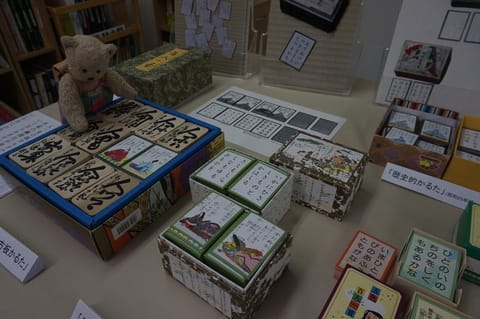

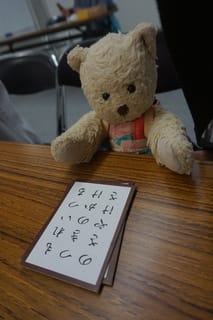

百人一首のかるたを前に「坊主めくりしかしたことない…」というミモロ。

「実は、百人一首は、平安時代の京都を知る上で、とても素晴らしいものなんですよ」と教えていただきました。

この日、お友達に誘われて伺ったのは、京都西陣会館の西側。

駐車場の向こうに見える建物に向かいます。「へぇ~こんなところに入れる建物があるんだ~」と、堀川通に面した「西陣会館」には、何度も訪れているミモロですが、同じ敷地内にある建物は、上階は西陣団地になっていて、2階には、団体客向けのレストランがあります。その1階と地下には、伝統工芸の工房や資料館などがあるのです。

「ここ?」

そう、この日目指す「京都百人一首・かるた研究会」の事務所はここですよ~

「この階段下がるの?」古い建物だけに、地下に通じるエレベーターはなく、急の階段のみ…ゆっくり気を付けて…

地下1階にある「京都百人一首・かるた研究会」の事務所とたくさんの資料が並ぶスペースです。

そこでミモロがお会いしたのは、この研究会の代表をなさっている河田久章先生です。

「初めましてミモロです~。あの~百人一首って、坊主めくりしかしたことないんですけど…どういう魅力があるんですか?」とミモロ。

「それは、もったいない~百人一首ほど、平安時代の京都の様子や人々の心の動きなど、本当にいろいろなことを読み解くことができるんです」と河田久章先生。

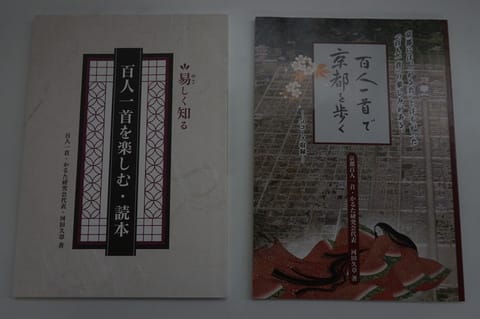

百人一首の研究家として、書籍なども執筆。

百人一首を通して、平安時代の京都の町を紐解く講演会や講座、ウォーキング勉強会なども主宰なさっています。

河田先生と百人一首の出会いは、子供の頃。戦前からご家族でよく百人一首のかるたをなさっていたのでそう。

和歌に表された世界は、河田先生の心を捉え、そこから平安時代の京都に強く引き付けられることに。

東京などでお仕事をなさった後、京都に暮らしはじめ25年。本格的に百人一首の研究にその勢力を注ぎます。

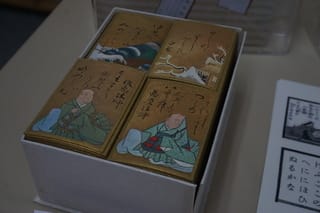

[いろんなかるたがある~」

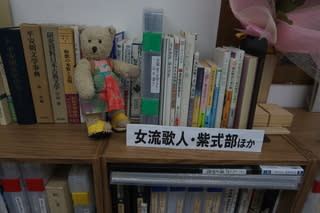

事務所スペースの壁面には、いままで集めた資料や書籍などが、所狭しと並び、古典からアニメ本まで、百人一首に関係するものが…。

「すごいみんな読んだんだ~」

8世紀末から12世紀末まで、400年間にわたる日本史の中でも長~い平安時代。

その歴史は、華やかな宮廷文化を生み出したと同時に、さまざまな権力闘争が繰り広げられた時代です。

「百人一首は、その時代を見てゆくのに、素晴らしい魅力を備えているんですよ」と河田先生。

「結構、平安時代の京都のことって、あまり知られていないんです」という河田先生。

そこで、百人一首の歌に関係する場所などを訪れるウォーキングツアーなども行っています。

この日は、10時から先生の講義が行われました。

ミモロも特別に参加させていただくことに…。

「百人一首は、勅撰和歌集から選ばれたもので、その選者は藤原定家です。登場するのは、平安時代の歌人ですが、白鳳時代の天智天皇と持統天皇、柿本人麻呂など7名は、「万葉集」などの歌を平安時代の歌にして登場させています。

男性は79名、女性は21名で、男性の天皇、皇族、貴族など身分が高い人が中心で、特に優れた歌仙に選ばれた人が53名が登場しています…」

ミモロは、興味津々…「前に、百人一首について習ったことあったことも忘れてた~」と、学習が見につかないミモロでした。

講義の後は、参加者によるかるたの時間が…

机の上に並べられた札を真剣に見つめます。

江戸時代から人々に普及したかるた…今やさまざまな競技大会が開かれ、ゲームの格闘技とまで言われる激しいものに…。

それも、百人一首の楽しみ方のひとつ…。

かるたは、小さなミモロにとっては不利。手が伸びませんから…

そこで興味を抱いたのは、やはり歌自体…。九条道家の命により、文暦2年(1235)完成した「新勅撰和歌集」が「百人一首」の原型と言われます。でも、現在まで受け継がれる百人一首とは、登場する歌人に違いが…。現在の元になったと言われるのが、後に、定家が、親戚にあたる宇都宮蓮生に依頼された嵯峨の山荘に飾る色紙。

「百人一首は、嵯峨で生まれたと思っている人もいますが、宮中の和歌の専門部署で作られています」と。

今、多くの人が知る「百人一首」の99番目は後鳥羽院、そして100番目は順徳院ですが、完成当時、鎌倉幕府に反旗を翻し「承久の乱」を興し、島流しになった二人の院の歌は、幕府への配慮から外され、別の歌人のものが…。

後の定家の色紙には、二人が登場。でも、優れた歌人として知られる定家と後鳥羽院は、歌のことで対立し、定家は排斥。しかし、その後起こった承久の乱で、後鳥羽院が島流しになり、再び表舞台に返り咲くことに。自分の運命を翻弄した後鳥羽院ながら、その歌の才能を認めていた定家は、歌人としてリスペクトしたのかも…。

「あ、後鳥羽院って、法然上人と親鸞上人を島流しにした人だよね~」とミモロ。ミモロが何度も訪れている鹿ケ谷の「安楽寺」の鈴虫・松虫の女房たちの話も頭に浮かびます。百人一首に登場する歌人それぞれの人生を思うだけでも、興味深いものがあります。

さまざまな時代背景を映し出す「百人一首」。

大人になってから、じっくり読み込むと、その面白さが伝わってくるのだそう。

15年前に創立した「京都百人一首・かるた研究会」には、そんな方々が多く参加なさっています。

「また、百人一首のお勉強しようかな?」と、河田先生のお話を伺って思うミモロでした。

ぜひ「百人一首」に興味を持たれた方は、「京都百人一首・かるた研究会」へ。

お問い合わせ先:090-9879-1010(河田)まで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで