死者行方不明合わせて100名以上とは

先日、アメリカ東海岸を襲ったハリケーンよりも被害は甚大と言うことのようです。

あちらは早々に住民達は皆避難をしていましたが・・・

日本もどうにかならなかったのでしょうか

「すべてノロノロ台風が原因で、雨の量は想定外だった」というお話が

お役所辺りから聞こえてきますが、自然相手の「想定外」というのはありえないと、

東日本大震災で思い知ったはず・・・

ちょっと残念ですね。

被害に遭われた方々には、心よりお見舞いを申し上げます。

台風から遠く離れた南関東も一週間近く不安定なお天気が続き、

連日の突然の雨にはウンザリしましたが、ようやく明るい太陽が照り出しました

ツクツクボウシが鳴きだし、朝晩に吹く風はもうすっかり秋の気配ですが、

我が家の夏の思い出をまだ全部紹介していませんでしたので、UPします。

8月15日「箱根・ガラスの森美術館」

|

8月15日~16日、息子一家と恒例の「箱根旅行」に行ってきました。

現地集合、現地解散の気ままな箱根行きです。

宿は今年の冬に新年会で集まった、息子の会社の保養所・・・

我等夫婦は宿の近くの「ガラスの森美術館」でランチ&美術鑑賞をしようと、

朝8時半に我が家を出発

普段は1時間半位で行けるルートですが、お盆休みのこの時期は倍の3時間かかりました

午前中なので駐車場もスムースに停められましたが、入り口は大勢の入場者で溢れていました。

「こういう作り物に人が殺到する事態が信じられない」

自然の中を歩くのが好きな我々はそう呟きながら中に入りました。

|

中に入ると目の前に、イタリアの「貴族の館」風の建物が広がっていました。

|

日本初の本格的なヴェネチアン・グラス美術館として、1996年にオープン。

私は出来て間もない頃、仕事仲間たちと来ましたので15年ぶりの来園、主人は初めてです。

|

晴れてはいるものの、今年の夏特有の雲の多さで、

正面に見えるはずの「大涌谷」も霞んでいるようです。

|

水の都「ヴェネチア」と言うよりは、イギリス辺りの田園風景という感じですが・・・

|

そろそろお昼、お腹も空きました。

私たちはカフェ・レストラン「テラッツァ」へ直行・・・

10分待ちで席に案内されました。

|

歌声が聞こえてきました。

イタリア人歌手によるカンツォーネの生演奏です。

青春時代に観た映画「恋愛専科」の主題歌「アルディラ」が懐かしい・・・

美男美女のトロイ・ドナヒューとスザンヌ・プレシェットが素敵でした

|  |

| 1日5回の生演奏があります♪ | カボチャのスープと野菜とチーズの前菜 |

|  |

冷製の海鮮パスタが美味しい | デザート付きランチのお任せセット頂きました。 |

|

窓の向うは中世のヴェネチア・・・

カンツォーネの明るい歌声を聴きながら美味しいお食事が楽しめました。

軽井沢で果たせなかった「お洒落なイタリアンランチ」

箱根で果たせて満足で~す

|

「カフェ」の他、広い庭園には「ヴェネチアン・グラス館」「現代ガラス館」

「ミュージアム・ショップ」などが点在しています。

|

木の橋を渡って歩み入れば、そこはアドリア海の王女と謳われた往時のヴェネチア。

|  |

| 橋にかけられたキラキラ輝くトンネルも | 池に浮ぶ豪華な花もガラスです |

|

美術館の広間では演奏会が開かれていました。

グラスの縁を指でこするとガラス特有の良く澄んだ音を発します。

それを楽器とした「グラス・ハープ」と言うのでしょうか?

澄み切った神秘的な音色が、心癒してくれました。

会場の皆で歌った「箱根の山は天下のけん(嶮)、函谷關(かんこくかん)もものならず

」も

」も楽しい思い出として残りましたが・・・

私はこの難しい歌詞がスムースに出てきませんでした

|  |

| 中世のヴェネチア貴族の館を再現した | 優雅な美術館内には・・・ |

|  |

| 15世紀~18世紀ヨーロッパ貴族を熱狂させた | ヴェネチアン・グラス100点余りが並んでいる |

|  |

| まさに卓越した技を尽くした美の極み | 繊細優美な輝きですね  |

|  |

| 19世紀に復活した現代ヴェネチアン・グラス | ガラスの無限の可能性を秘めた斬新さですね |

「ミュ-ジアム・ショップ」にはヴェネチアン・グラスはもちろん、

世界各国のガラス製品が約100.000点!

|  |

| ガラス細工やアクセサリ-などが並ぶ | 女性好みの空間です  |

|

夫と一緒ではユックリお買い物をする気にもなれず、ざっと廻ってから外に出て

庭の散策をしました。

|  |

| 辛うじて残っていたバラ | この西欧庭園に相応しいで花です |

他に「紫陽花の小道」もあって、初夏が良いかも知れませんね。

「思ったより楽しめたな~、二箇所の音楽が特に良かった

」

」束の間のイタリアを味わえた3時間半でした。

|

こちらは我が家の「ヴェネチアングラス」です。

1995年にご近所の親しい仲間4人で行った「イタリア旅行」のヴェネチアで、

皆同じこのペアのワイングラス買ってきました。

深い赤色のガラスが、この派手な金の模様を落ち着いた感じに仕上げていますね。

アノ頃は夫たちも皆そろって働き盛りのサラリーマン・・・

休日にはよく4軒のどなたかのお宅に夫婦共々集まり、お料理を持ち寄っての食事会を催し

その時は必ずこのグラスを持参し、4夫婦8人で乾杯しましたよ

それもこれも懐かしい思い出ですね。

」

」

>

>

>

>

>

>

>

>

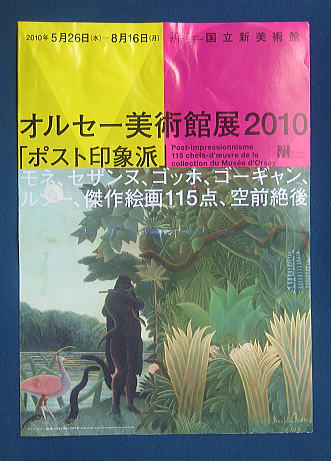

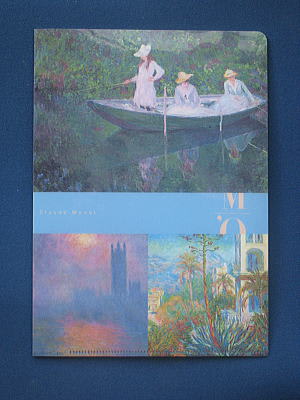

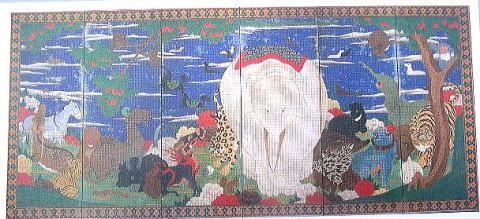

、六つのセクションの絵画はそれぞれに興味深いものでした。

、六つのセクションの絵画はそれぞれに興味深いものでした。

、ロケットのように飛び出して行く好奇心は半端でなく

、ロケットのように飛び出して行く好奇心は半端でなく 、それが3人3様で方向が違うので、面白いと言えば面白いのですが

、それが3人3様で方向が違うので、面白いと言えば面白いのですが

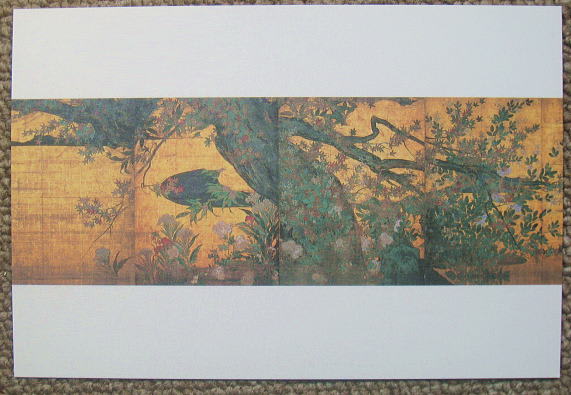

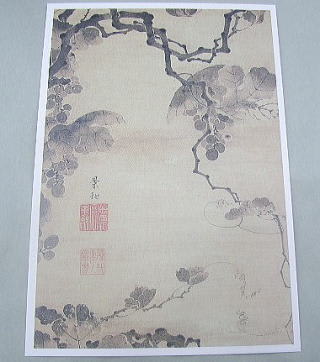

こちらが若冲の代表的な作品「紫陽花双鶏図」

こちらが若冲の代表的な作品「紫陽花双鶏図」