「いやさか音頭」というのは北海道におけるニシン漁が盛んだった時代、鰊場(にしんば)で唄われた作業唄の一つで、「ソーラン節」もその中の一つ。

「いやさか音頭」というのは北海道におけるニシン漁が盛んだった時代、鰊場(にしんば)で唄われた作業唄の一つで、「ソーラン節」もその中の一つ。北海道区水産研究所が刊行していた「魚と卵」の1968年12月号に、近藤賢蔵氏が著した「魚と夢物語」という文献がある。近藤氏は余市町の鰊場生れで、幼い頃からずっと見続け、そして消え去ろうとしているニシン漁への夢を語っているが、その中で鰊場の作業唄について語った部分を紹介したい。

ソーラン節はもともとニシンの枠船から汲み船へニシンを移す時、大きな「タモ」で汲み上げるのであるが、一人や二人ではどうにもならないので四・五人が1グループとなって作業やるのであるが、その時一つのリズムをつけ力を出し合って能率をあげる時の作業唄である。グループの中の美声のものが音頭をとって即興的に文句を作り唄うので節があってないようなものである。

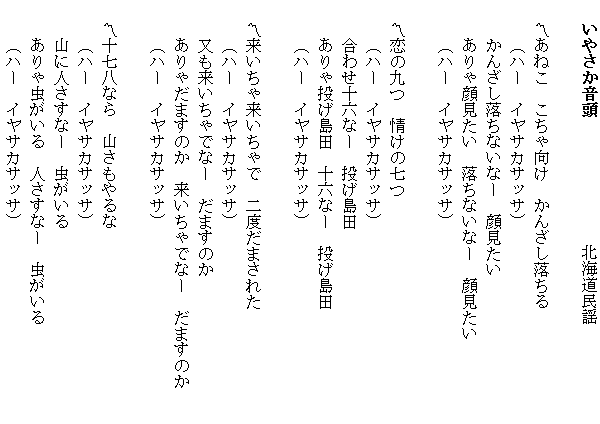

今日北海道の代表的歌のような節では作業にはならず、いわゆるお座敷ソングで段々と変形俗化してしまった。また「子たたき音頭」と称されるものは、網につけられた数の子を落す時、1メートル位の根曲り竹を持って網を張り、たたいて落す時に歌ったもので、もとは東北地方の盆踊唄である。当時の漁夫は主として青森、秋田県の人が多かったので、遠く故郷をしのんで歌ったものである。一名「イヤサカ音頭」と云っているが歌の文句の中に「イヤサカサッサ」なるはやし言葉があるのでその名がつけられたものと思う。戦後、観光宣伝のために音頭なる名称をつけているが、はじめからあったものでない。このほかに「キヤリ」「舟コギ」もあるが、みな漁場の作業歌である 。