2018年11月4日(日)、一関市民俗資料館(一関市大東町渋民字小林25)が、平成30年11月1日に開館し、公開しているというので観に行ってきました。この建物は、平成24年度まで渋民小学校の校舎だった建物で、現在は1階が渋民市民センター、2階が民俗資料館となっています。展示ホール、展示室、資料室1と2、学習室等があります。昭和30年代を中心とした人々の暮らしや生業の様子を伝える生活用具、農具などを展示して、一関地方のかつての暮らしの様子を紹介する施設です。

https://www.iwanichi.co.jp/2018/10/30/247789/ [民俗資料館が完成 旧渋民小を改修整備 来月1日にオープン 大東(一関):Iwanichi Online 岩手日日新聞社]

磐井の暮らし~昭和30年代を中心に:人々は牛や馬で物を運び、田畑を耕していました。身の回りの物で道具を作り、住む家を作っていました。家族が助け合い、近所の人たちが力を合わせて暮らしていました。

山と川、豊かな風土の中で営まれていた磐井の暮らしを再発見してください。

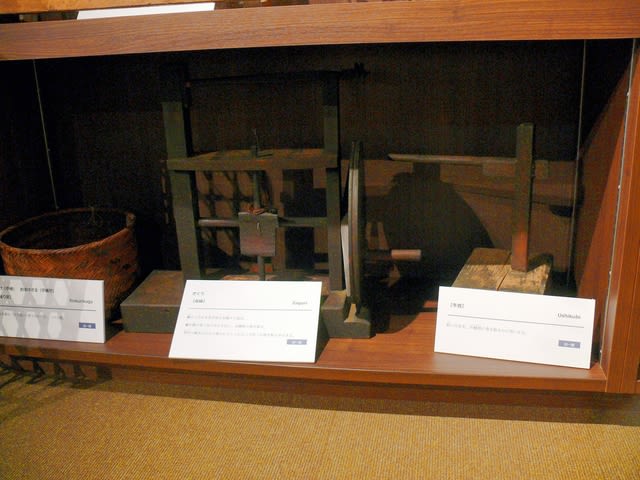

(下)養蚕関係の用具:私は5歳のとき、福島県郡山市郊外の農村地帯にある母の生家に疎開した(昭和19年)こともあって、母の生家で祖母や叔父、叔母などが営んでいた養蚕を見て育ちましたので、養蚕関係の用具等が特に懐かしく感じました。

養蚕農家は、「お蚕さま」と呼んで、蚕を大切に扱っていました。鼠が食うので、猫を飼い、天井板を張った部屋で、暖房などもしていました。

用具だけ見ても当時の様子を想像することは出来ないと思いますので、もっと写真などで説明していただけたらと思いました。

(上)蚕を飼育する蚕座:蚕に桑の葉を与えて、繭をつくる直前まで飼育する所です。蚕が桑の葉を食べなくなり(この状態を「よどむ」と云いました。)繭を作りたがっているのを察知して「まぶし」に移すのですが、間に合わずにここで繭(まゆ)を作られてしまうこともありました。

(上)未だ幼齢の蚕には、柔らかな葉を刻んで与えたり、葉だけを摘んで与えたりしますが、終齢期頃には枝ごと与えなければ間に合わないほど食用旺盛になります。

桑の葉は、屋敷の周りの桑畑で栽培しているものを、一枚ずつ手摘みしたり、最盛期には枝ごと切り取って与えますので、長年養蚕を続けていると、桑の木は瘤だらけの姿になり、葉の出方が悪くなるので、適宜更新するようです。囲炉裏(いろり)には、良く桑の根などがくべてありました。(イロリの熱灰の中にサツマイモを入れて、「焼き芋」がつくられました。とても美味しかったです。)

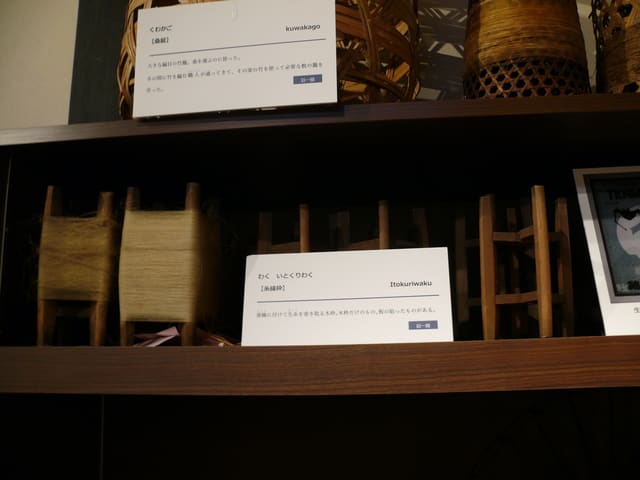

桑の葉は、雨に濡れたものは与えない(特に幼齢の蚕には)ようにしなければなりませんので、常に新鮮な桑の葉の備蓄が必要でした。かさばるが、圧縮するわけにもいかないので、大きな竹で編んだ桑籠が使用されました。母の生家には、孟宗竹の屋敷林があり、叔父が鋸と短刀のようなものを使って、こうした籠を作っていました。

母の生家でも、このような藁まぶし機を使って、まぶしを作っていました。

(上と下)回転まぶし:このような区画された中に「桑の葉を食べなくなった(終齢の)蚕」を入れ、繭(まゆ)を作らせます。たまに同じ区画に2匹が入ってしまい、くっついた繭をつくることもあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます