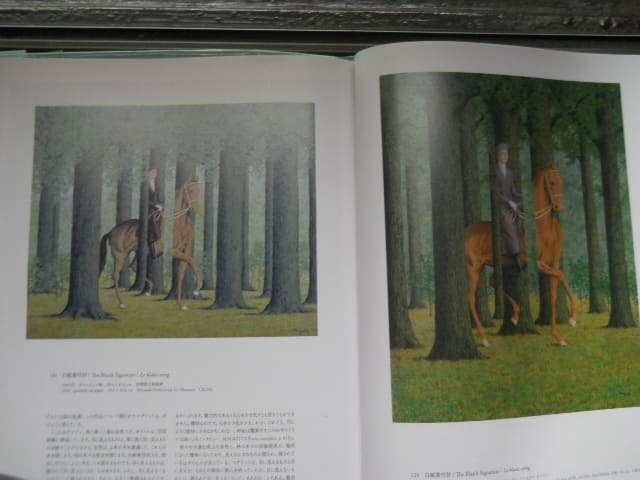

『白紙委任状』

馬に乗った婦人が木立をぬって行進しているが、どこか不自然である。

馬に乗る彼女の姿が見え隠れする。当然見えるべき部分が隠れているのは、背後にあるべき空間(背景)または樹木が彼女の手前に出て来ているという不条理に因している。

空間の移動、錯覚と捉えるべきか・・・有り得ない現象に対しては拒否反応が働く、受け入れがたいのである。

《こう在るべき》という景色には厳然とした理由がある、物理的配置に変容はない。

あるとすれば、シュール(超現実)の精神的暴力であり、空想の範疇ならばという条件付きで鑑賞者は肯定し、奇妙な空間移動の妙を許容する。

不条理である、しかし提示されたこの景色に戸惑いながら空白の部分の形状を補足してみる。隠れて見えない部分の確認である。

隠れて見えない部分は経験上の情報で十分補いが付く。むしろその想定を覆すような奇天烈な補足こそ有り得ない。

作品における空間認識には捻じれがあり、見えるべき部分が隠されている。しかし、認識がそれを補い、鑑賞者は頭の中で空白部分をつなげて知覚する。

マグリットの「ご自由にご覧になってください」という『白紙委任状』の前で、鑑賞者は苦笑するしかないのである。

(写真は国立新美術館「マグリット」展・図録より)

鳥捕りは、何か大へんあわてた風で、「さうさう、ここで降りなけぁ」と云ひながら、立って荷物をとったと思ふと、もう見えなくなってゐました。

「どこへ行ったんだらう。」

☆懲(過ちを繰り返さないようにこらしめる)を補(たすける)果(結末)が題(テーマ)である。

普(ありふれた)講(はなし)を運(めぐらせている)。

律(基準となる決まり)は禍(不幸・災難)を払(はらいのける)の試みを兼ねた講(はなし)である。

クラムの人柄のこの部分は、いちばん真似がしやすいのです。実際にその真似をしている人もいるくらいです。もっとも、それ以外のところは、用心して真似たりはしませんけれど。

☆この党派は存在しています、軽妙な模倣です。それを幾つも試すのですが、それ以外の実在は明らかに死を考えさせるものです。