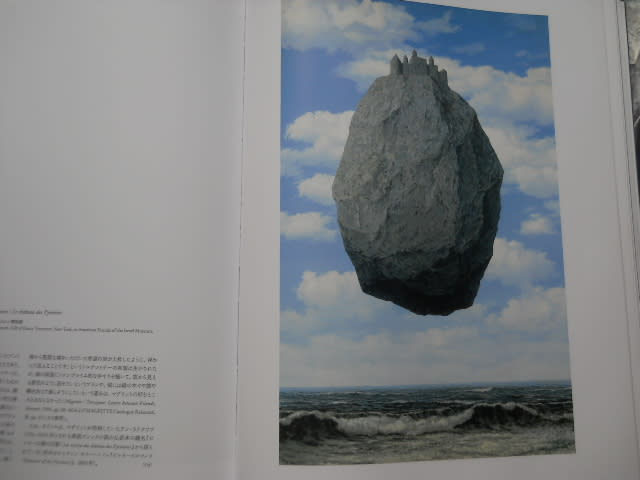

『ピレネーの城』

巨岩石の上に石化した城があり、全体空中に浮いているという作品。

空気より重い物が浮くという状態は、《不条理である》と結論付けられる。しかし、人智は飛行物体(飛行機)を造り、空中に飛ばしている。

つまり、重力を上回るエネルギーがあれば浮くわけである。

しかし、巨岩石が火山の爆発エネルギーにより飛んでくるということはあっても、浮いて留まることは有り得ない。

想像を絶する光景、奇跡である。

この景色を可能にしたものは、ピレネーの城に象徴される《力》ではないか。石化(相応な年月の経過)してなお残された王国の潜在エネルギー。

地上からは巨岩石の影に隠れて仰ぎ見ることのできないピレネーの城は幻でもある。

物理的現象を凌駕する精神的な現象。人は律に従う。人は育てられた観念に忠実である。二足歩行から今日の人間社会を築き上げた人智のエネルギーは巨岩石をも空中に浮かべるほどのエネルギーを秘めている。

人間の歴史は物理的現象=自然の理をも覆すほどの勢いである。

そのエネルギーが巨岩石を引き寄せ宙に浮遊させている、その光景を地上の人は幻日のように心の中で眺めている。

是か非か、マグリットは屈折した心理をもって巨岩石を空に浮かせている。放つべき言葉はなく、無言の風景であり、幻の城である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

それは見てゐると、足が砂へつくや否や、まるで雪の融けるやうに、縮まって扁べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のやうに、砂や砂利の上にひろがり、しばらくは鳥の形が、ついてゐるのでしたが、それも二三度明るくなったりくらくなったりしてゐるうちに、もうすっかりまはりと同じいろになってしまふのでした。

☆現れる律(決まり)には赦(罪や過ちを許すこと)は非(ただしくない)という説(考え)が、幽(死者の世界)に宿っている。

片(二つの分けたものの一方)に兼ねた要(重要)の考えが露(あらわれる)のを推しはかる。

赦(罪や過ちを許す)路(神仏の教え)の自由を査(明らかにする)。

理(物事の筋道)は、照(あまねく光が当たる=平等)によって懲(過ちを繰り返さないようにこらしめ)、刑(罪を糺して罰する)。

赦(罪や過ちを許す)は、字を散(ばらばらにすること)で図る妙(優れた)案(考えの道(神仏の教え)である。

バルナバスは、いくらか子供っぽい調子で(でも、こういう調子のときのあの子は、正直に本音を出しているんです)、よくこう言うんですよーあのお役人は、たしかにクラムに似ているよ。彼が自分だけの部屋で仕事机のまえに腰を下ろし、入口のドアにクラムという名前が書いてあれば、ぼくはもう疑ったりはしないだろう、とね。

☆バルナバス(生死の転換点)は、先祖の宗教がかった思いつきに確信があると言った。注意を払うとクラム(氏族)に非常によく似ている。先祖の秘書局の机に腰をおろし、愚人としての名前があればわたしには全く疑う余地がない。